羊呆住了 YMCK10252021-07-01 08:00:16

大家好,我是李盆,今天演讲的主题《羊呆住了》,就是我书的名字。这本书大家可能在网上见过,因为这个腰封被骂得不轻。

这个腰封确实是太像小区里的条幅了。这个书有一些差评,很多类似这样的。

•垃圾。•第一本死撑看到六十页放弃的书,应该也是第一本一星的书,观后感可用四个字概括“我呆住了”。•垃圾。•很糟糕,作者的语气太令人反感了,好像世界上就他一个人牛逼。•对不起,序看到第五页,我简直想在公众号上写个烂书影音推荐了。而且放全免费的电子版不让这种人赚一分钱。•浪费钱。

当然也有很多特别好的好评,极端的好评,觉得我是天才,有这样的声音。

但是好评和差评我都没有太在意,因为我的现实生活教会我,要珍惜和坚持自己好不容易找到的道路。我的道路是业余写作,自由自在的业余写作。

“业余写作”

我是这么认为的,用母语写作是我唯一能够完全由自己掌控的一小块事情,不大于一也不小于一。因为母语是本来就会的东西,用母语写字就像走路一样,这件事情是最自由的。

我在我自己的书里面说过我是横穿专业毕业的,确实是这样。这个专业特别难找工作,所以毕业之后,我就通过考试,去了一个报社,济南日报。

济南,日报,就是年轻人很难进的那种报社。一开始去的时候是很兴奋的,因为我进报社了,这简直跟去央视差不多。但现在媒体在我心目当中已经祛魅了。

媒体虽然自己什么都不行,但它就是敢指责别人。而且有欺软怕硬的属性,在老实人面前天然就有特权,它可以随意调用你的肖像,随意指责你,但在公权力面前一动都不敢动。

那时候的媒体像是无能青年收容所,如果你学历不高,没有什么专长,但是能写点东西,你就可以去。所以我就去了。

那段生活没有留下什么好的印象,我选择性地遗忘了好多,只记得一些片段。

有一个片段是,我当时所在的那张报纸,它的正面是揭露美容药品骗局的新闻,翻过来之后,背面就是这个美容药品的广告,就在同一张报纸上。这件事情造成了非常恶劣的影响,导致编辑部跟广告部开战。

第二个是我的老主任,将近五十岁的一个领导。他有一天把我叫到办公室里说:你好像觉得自己挺了不起的,你是耻与小厮为伍吗?这句话我印象特别深刻。明明我是一个很弱势、很自卑的人,他说我“耻与小厮为伍”。

还有一个片段是我每天去食堂的时候,都能看到旁边时政部门的楼下,有一个五十多岁的老编辑,每天拿着抹布擦他的帕萨特。那时候的老款帕萨特是肥胖的那种车型,他每天都在擦,他很珍惜他的车。

这种生活状态给我留下了很不好的暗示,我到现在都很讨厌帕萨特,我不想过这样的生活,也不想成为这样的人。我想,我如果在这个报社继续待下去,二十年之后我就是这样的老编辑,我心里其实是有这样的暗示的。

从入职那天开始,我的行李箱就从来没有拆过,我知道有一天我会把锁一拉上就走。大概几个月之后我就走了,当时是2006年5月,我来北京了。

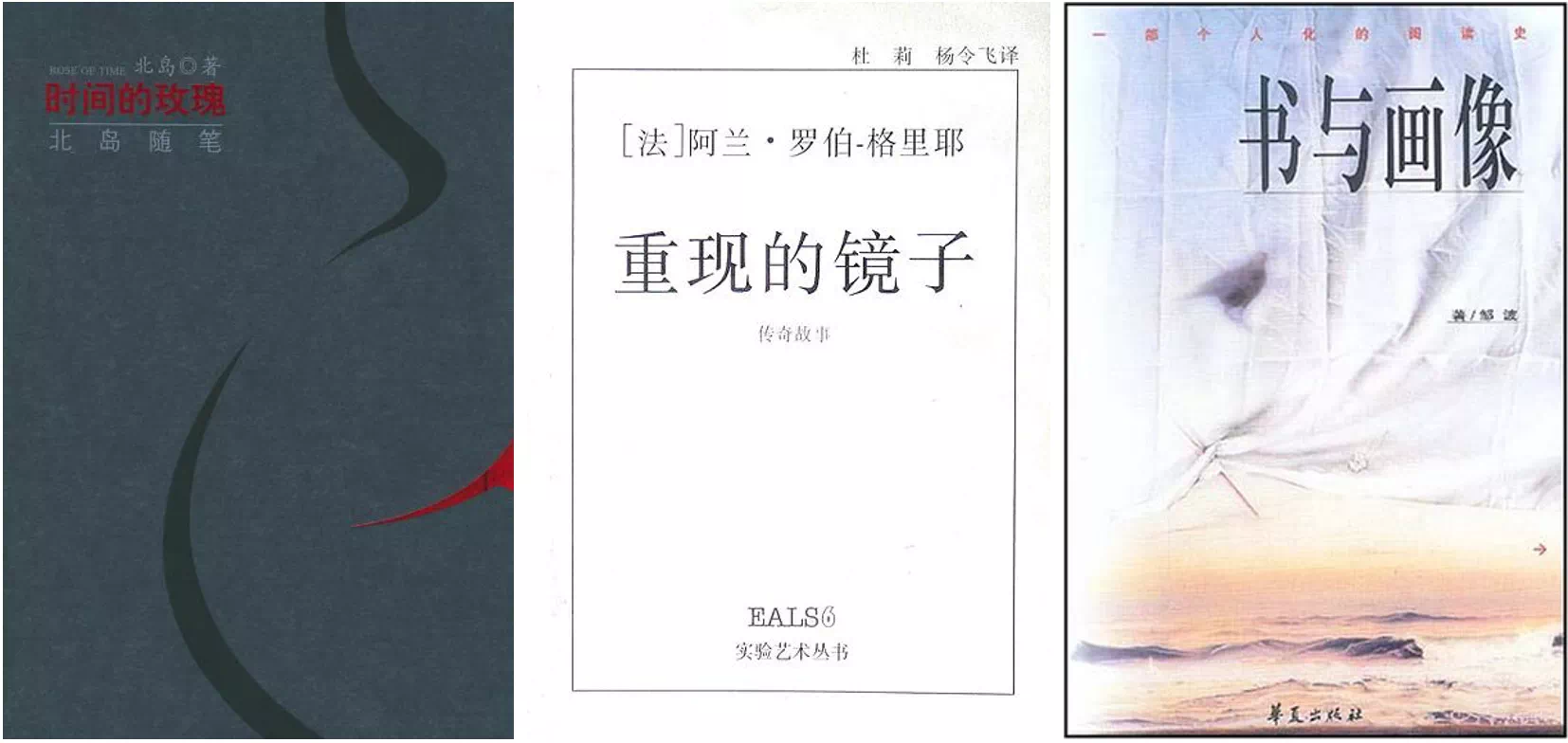

我拿了一个小铝锅,还有几本书。一个是北岛的《时间的玫瑰》,一个是《重现的镜子》,是阿兰·罗伯-格里耶的小说,一个是《书与画像》,邹波的书。邹波的书还买不到,是我自己打印出来的。

我对那天的印象是这样的:5月17日,沙尘暴,10块钱的照烧鸡盖饭太贵了。

来到北京之后,我做了一个下限更低的行业,广告。这么多年做下来,我觉得广告大概是这么一个行业——用别人的钱,替别人说话,打动别人——唯独跟自己没有关系。跟自己的唯一关系就是我能挣点钱,养家糊口。

我当时想去这样的公司,这个广告人叫杨海华,我觉得他是中国大陆有史以来最好的广告人。在座的观众可能知道他,台湾有许舜英,大陆有杨海华,这是两座高山。

我非常想去这样的公司,但我当时连简历都不敢投,我觉得我没有那样的能力。结果我就在泥塘里挣扎了好多年,我做的作品都是这样的。

我做的很多很多都是这样的,就不好意思给大家看,我的大概感受是那样的。

(偷偷放大,给大家看看)

在这个工作当中我是可以完成任务的,因为我是一个非常勤劳的人。但我的表现越好,对我的身心伤害就越大,因为我是用消耗自己来完成工作的。我感觉我的人生里面只有一块红、一块蓝,红的是PPT,蓝的是Word。

所以很长时间我都过着非常浑噩的生活,空有愤慨,没有任何行动。那个时候我的习惯是,把纸搓成一团放在手里边,到现在我还有这个习惯。

我觉得这种细节代表了我的两种状态,我自己对自己进行精神分析的结果是这样,一个就是我是穷人,我穷过,所以我觉得一张纸擦完水之后没有别的用处了,很可惜,我就拿着它,但也不知道干什么用。

第二个是这对我来说是一种安抚道具,因为我有一种深层次的焦虑,我感觉非常不安,所以就一直拿着它,我现在还拿着一个。

这是我的塑料奶嘴,可以这么看,直到现在我在家里面还这样。

“无谓事物爱好者”

大概在十年前,我那会儿会大规模地通宵看电影。这是赫尔佐格的一个片子,叫《陆上行舟》,我非常喜欢这个片子,男主角克劳斯·金斯基是一个很厉害的演员,《德州巴黎》里面那个很漂亮的女主角就是他的女儿。

这个片子里男主角的名字叫菲茨卡拉多,按照当地语言翻译过来之后,它的意思是“无谓事物爱好者”。这个词给了我一些很重要的暗示,我感觉我后半生的一切都是从这个词带来的暗示展开的。

也就是那两年,我开始胡写一些东西,一些毫无意义的非常离谱的文字。

写作主要是给自己反向洗脑,白天被别人洗完之后,晚上我要洗回来。这是一种精神上的休息,也是为了弥补持续过劳带来的一种意志消耗。

写多了之后,就真的成了自己的精神角落了。我当时的同事,也是我比较好的朋友,叫成长,他说:你要认真写一写,李娟在给《南方周末》投稿之前已经写了一麻袋的稿子了,你这么写下去,五年之后是可以成为一个作家的。

我就听进去了。我得到的信息是,要勤奋,规律,要持续地劳动,要认真对待这件事情。所以我就一直在写。

写的过程中我大概有三个准则,这也是我现在都非常相信的,今天我想跟大家说说我真正相信的事情。

“ ”的一声

第一个准则是不分文体。这是去年“后浪”出的一个书,叫《鹅》,作者是张羞,一个诗人。这个书通篇就是一句话,“在繁殖,不停地繁殖”。他其实可以写得更厚,可以写得无限厚。

这个书的文体就很难分,编辑朱岳老师把它分到了小说里面,我的书也被分到了小说里面,其实它不是小说。

我们现在的文体被分得太清晰、太牢固了,这种文体划分带来的直接后果就是,现在大大小小的文学奖都按照这个来评判。很多年轻人,写了一些不知道是什么状态的东西的时候,他就不敢发,甚至不敢写。

诗歌、小说、戏剧这三座大山不是艺术高峰,是权力的高峰。在我们中国还要加上另外一套土特产,叫杂文,这是鲁迅给它的权力。

我向往的文学状态是每个人有他独特的声音,写的人心里面有一声说不清道不明的声音,这个声音只有自己能听到,读的人心里也会听到一个声音,触发了他自己心里的那个声音。这种声音可能完全不同,每个人都不同。

第二个是逃离故事。我一开始拟的标题是“反故事”,后来我想这简直是愚公移山,冒天下之大不韪,还是写一个“逃离故事”吧。故事是一个非常强势的东西,整个人类文明的底层逻辑就是故事。

我从小就对故事有天然的疏远,看不动长篇小说,也不会起名字,导致我写的东西里有很多个苏老师,苏老师苏老师苏老师,全都叫苏老师。

故事其实是文学之父,它在文学之先就有。苏珊·桑塔格给故事的定义是,虚构和真实之间互相拉扯的一个作用力,或者叫张力吧。作者加工去调度这种张力,这叫创作。读者去提取这种张力,感受这种张力,这叫阅读。

我觉得她说的像数学定理,有一种定理的美感,但我不是真的理解它。我自己的感觉是,故事是求同的艺术。它是一种复述,就是人类在寻找共同质地。

我们一群人,相同文明的人,或者我们跟不同文明的人之间到底有什么共同质地,然后使劲地探寻这个东西。如果探寻到了,大家就会倍感安慰,大家看到伟大作品的时候都会有这种感觉。

我想逃离故事主要是想逃离两个宿命,第一个是娱乐,广义的娱乐,但凡能让你情绪被调动起来产生一些感受的东西,其实都是娱乐的过程。

还有就是刻奇,集体感动,大家一起哭。这个过程中,私人感情公共化了,个人回忆变成了集体的回忆。我对这个过程非常警惕。

假如说左边一条路是讲故事,右边一条路是完全私人的语言装置的话,我宁愿走右边这条道路,把文学推到当代艺术那个领域去,也不愿意进入这个文学和故事的殿堂。

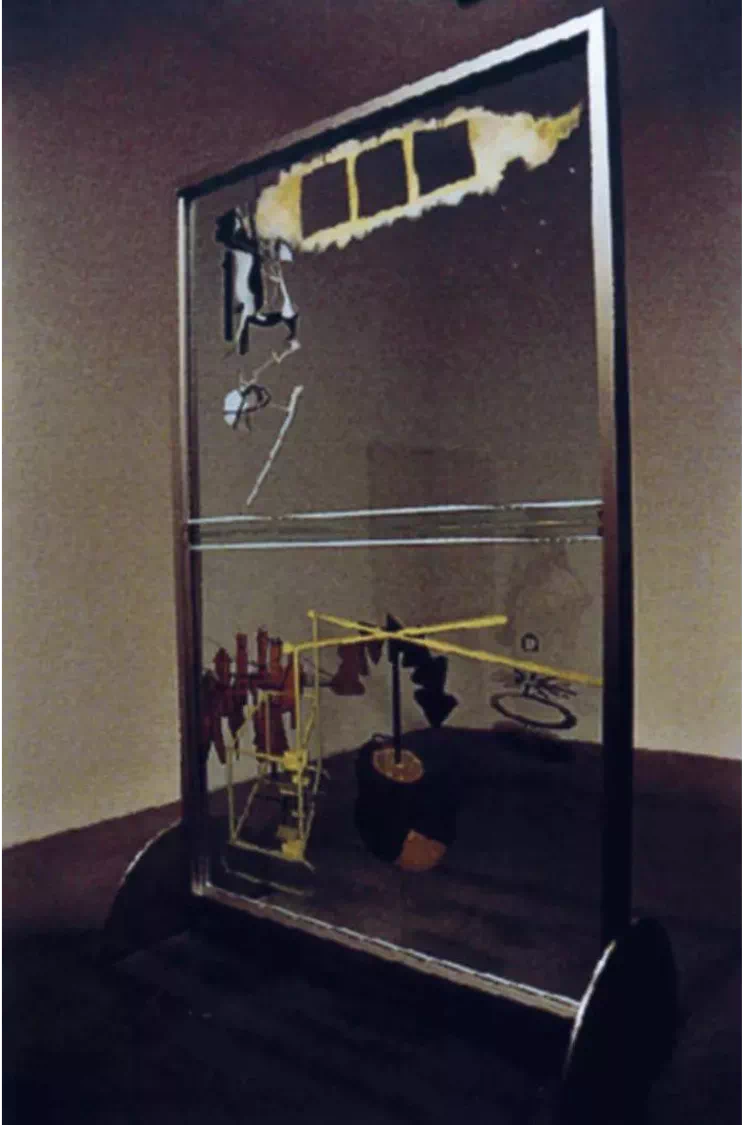

其它的门类也有这个过程,这个作品是杜尚在1926年的时候做的《大玻璃》,他那个时候就宣告了绘画的终结,他觉得艺术早已经不是一种视网膜艺术了,艺术的视觉属性是要被废除的。

这是将近一百年前了,到现在,当代艺术的门类已经非常多、非常繁荣了,但是文学没有这个过程。即便乔伊斯——大概是杜尚的同龄人,他在那个年代已经做了那么多探索。