薛范和2000首外国歌曲 laodie2013-10-30 05:39:50

《莫斯科郊外的晚上》、《雪绒花》、《草帽歌》、《红河谷》……朋友,当你唱着这些优美的歌曲时,是否会想到一个名字――薛范?当你知道这一名字时,是否还会想到他是一个重残病人?半个世纪中,在中国百姓中传唱的许多优秀外国歌曲,几乎都是由薛范译配的。

决不让命运扼住自己的咽喉

上一世纪50年代,薛范正和几位轮椅上的朋友在上海人民广场一隅交谈。这时,从西边走来几个年轻人,其中一人讥讽地嘲道:“噢哟,残疾人介开兴 做啥?叫我老早死掉算了。”愤怒、羞恨、伤心,在薛范心头交织在一起。残疾人难道就没有生的权利?没有笑的自由?血气方刚的薛范更坚定了一个信念:决不让 命运来掐着自己的咽喉。活着,就要不比健全人差,就要和他们一样履行义务、享受权利、服务社会、贡献力量。

事实注定,一个残疾人想要取得一点成就,比常人艰难得多。两岁时的一场小儿麻痹症使薛范下肢严重残疾、脊柱扭曲。到了上学年龄,他和正常孩子一样,走进 了课堂。刻苦,使他门门功课都很优秀。高中时,他迷恋无线电,能自己装配五灯电子管收音机。毕业那年,老师劝他放弃工科,报考俄语专业,将来从事文学翻 译,像奥斯特洛夫斯基那样用笔为祖国建设服务。于是,他报考了上海俄语专科学校,并被录取了。然而,待他兴冲冲报到时,却被拒绝于校门之外。原来,那时重 残人是不能上大学的,尤其是外语类学校。医生在薛范的体桥格检查表上,忘了填上“肢体残疾”这四个字,学校以为他是正常人,依据考试成绩而发榜了。

事实注定,一个残疾人想要取得一点成就,比常人艰难得多。两岁时的一场小儿麻痹症使薛范下肢严重残疾、脊柱扭曲。到了上学年龄,他和正常孩子一样,走进 了课堂。刻苦,使他门门功课都很优秀。高中时,他迷恋无线电,能自己装配五灯电子管收音机。毕业那年,老师劝他放弃工科,报考俄语专业,将来从事文学翻 译,像奥斯特洛夫斯基那样用笔为祖国建设服务。于是,他报考了上海俄语专科学校,并被录取了。然而,待他兴冲冲报到时,却被拒绝于校门之外。原来,那时重 残人是不能上大学的,尤其是外语类学校。医生在薛范的体桥格检查表上,忘了填上“肢体残疾”这四个字,学校以为他是正常人,依据考试成绩而发榜了。

命运,又一次扼住了他的咽喉。但薛范知道,怨天怨地、自暴自弃,只会走向死亡。被闷棍迎头一击的他,终于从消沉中走出,踏上了漫长而又艰辛的自学之路。

他通过广播自学俄语。1953年,他译出第一首苏联歌曲《和平战士之歌》。随后,他一发而不可收,译配了许多苏联歌曲。1956年,苏 联著名作曲家索洛维约夫和歌词作家马都索夫斯基共同创作了脍炙人口的的《莫斯科郊外的晚上》,在翌年莫斯科举行的第六届世界青年联欢节上,这首歌一举获得 歌曲大赛金奖。时刻关注苏联文化动向的薛范从《苏维埃文化报》上看到了世界青年联欢节的盛况,这时他的手上正有《莫斯科郊外的晚上》的原谱,于是赶紧译配 起来。但整整花了两天时间,他还没有将译文拿出。有几处译文,改来改去,总觉得不尽如人意。那晚,他放下手中的笔,去欣赏一场歌剧。回来的路上,突然从一 户人家窗口飘来悦耳的钢琴声。薛范停下手摇车仔细聆听,是肖邦的《降E大调夜曲》。淡淡的路灯、簌簌的梧桐叶、静静的夜空、悠悠的琴声……一切那么浪漫, 那么富有诗意。回到家中,已是午夜一点了,他全然没有一点睡意,拿起未完成的译稿,竟然文思如潮,很快译完。当年9年,上海的《广播歌曲》刊登了由薛范译 配的这首歌曲,随之各省上市音乐刊物纷纷转载。伴着《莫斯科郊外的晚上》,薛范,走进了人们的视野中。

很多首歌曲是他跪在床边完成的

尽管薛范以他的出色成就成为中国作家协会会员、中国音乐家协会会员、中国翻译家协会会员,但是他始终没有享受一个健全人的待遇――没有 工作单位,没有公费医疗。在计划经济年代,每一位过来人都清楚,一个没有单位的“社会人”,生活是何等地艰难,更何况重残人。逢年过节,居委会也会送来一 些礼品,以示政府对残疾人的关心。每到这时,薛范心里最不好过。不收吧,等于不给人家面子,拒绝政府的关爱;收下吧,实在有悖自己的意愿。他不夸需要别人 的同情和怜悯,他渴望的是理解和尊重他愿意以自己的智慧和勤劳,服务社会。

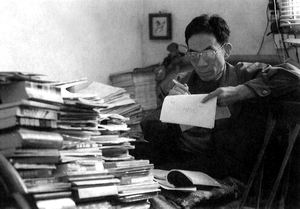

他需要购买原谱和有关资料,这靠译歌得来的一些稿费是远远不够的。他还要生活,还要治病,年迈的父母用微薄的工资支撑着他。困难时,他 连寄一封信的钱都没有。这一切,没有阻挠他在翻译的领域勤耕。没有钱买乐谱,他就摇着轮椅到电影院,边听边记,回家后自己画谱。没有钱买资料,他就借来一 个字一个字地抄写。因为脊柱扭曲不能久坐,他就跪在床边,将床当工作台,画呀写呀。很多首歌曲就是在这样常人难以想像的困难中完成的。

上世纪60年代,中苏关系紧张,一切关于苏联的资料都无法得到,译配苏联歌曲的工作自然无法进行下去。在漫长而又艰辛的自学路上,除了 俄语,他还学完了大学中文系、历史系所有的课程。厚实的文学修养和功底,使他改以写剧评、乐评、书评、影评为主业。1972年,广播中开始教授英语、日语 和法语,他赶紧跟着学,为以后翻译英国歌曲、法国歌曲、日本歌曲等打下了基础。

党的十一届三中全会以后,感觉敏锐的薛范深信,随着改革开放的深入,苏联歌曲肯定还会被介绍到中国来。于是,他摇着轮椅直奔上海图书 馆,查找1960年代以后的苏联杂志。很长一段时间,他都在这里遨游,中午只啃带去的面包。那时电力供应紧张,图书馆经常停电,电梯开不了,他就坐在地 上,双手撑着台阶,一个台阶一个台阶地挪上去。见者无不动情,不巧的是,1964年至1970年的苏联杂志,上海图书馆还没有。他打听到北京图书馆有,便 毅然拖着残体,只身一人北上。他先摇着电瓶车到火车站,再请人将电瓶车随火车托运。到了北京后,他摇着电瓶车,找到家居紫竹院的朋友。那时北京图书馆还在 北海那一带,每天他就摇着电瓶车,从紫竹院到北海,再由北海到紫竹院,一路上几乎耗尽了全部精力。

2000首歌曲,每一首都是一个故事,每一首都流淌着他的热血。

歌曲翻译是一门特殊的艺术性工作

蓝色的封面上,是一羽黄色的鹅毛笔,左上方黑体标出“歌曲翻译探索与实践”几个大字。这是薛范的新著,也是国内出版的第一本关于外国歌曲翻译的理论书。将50年的心得汇成这样一本书,薛范说:“是为了下一代,为了让更多的优秀翻译歌曲走向大众。”

曾经,他叹息歌曲翻译后继无人。他扳着手指算过,全国上下没有一个专门从事歌曲翻译工作的。不是没有外语人才,而是没有地位、没有钱 财。今天在我们国家,翻译一首外国歌曲是50至80元。但外国歌曲资料,则几乎是空白。薛范说,他的歌曲原谱,主要靠在美国的一位朋友帮助购买。一本歌谱 5美元,换算成人民币40多元,可见翻译一首歌就是几元钱的收入。专门刊登歌曲的杂志,现在全国大概只在北京有一家。大多数作品都难以发表。没有名、没有 利,生存都难,谁愿意去做?薛范说:“我不能要求别人和我一样,但要求自己必须一心一意。因为这是一种责任。我更相信,只要人们还喜爱外国优秀歌曲,就会 自有翻译人。”

68岁的薛范话语不多,但与记者说起一些歌坛之事,却激动起来。有一年,意大利声乐家贝基来中国讲学,一位男高音当场用意大利语演唱了 一首歌。没想到声乐家在点评了音色和技巧后,问了一句:“您是用哪国语言唱的?”这一问,令这位男高音十分尴尬。在一次高层次的演唱会上,两位女歌唱家演 唱西班牙歌曲《鸽子》。又没有想到,两位墨西哥人在听完后,问身旁的中国观众,她们是用中文演唱的吗?薛范说,一些演员自以为用什么什么语言演唱,其实自 己都不知在唱些什么,观众则更不知他们在唱些什么。任何一首歌曲,歌唱者只有对其语言和内容真正掌握和理解了,才能完整表达它。任何一首外国歌曲,只有在 被译成母语后,才可能得以广泛传唱。苏联歌曲《莫斯科郊外的晚上》、加拿大歌曲《红河谷》、印度歌曲《流浪者》、日本歌曲《北国之春》、墨西哥歌曲《睡 吧,小宝贝》、美国歌曲《雪绒花》等等,无一不是在被译成中文后,在中国传唱而受到人们喜爱的。

在薛范译配的2000首歌曲中,不仅有大量的俄苏歌曲,还有法国、意大利、南斯拉夫、朝鲜、英国、印度尼西亚、巴西、古巴、阿根廷、泰 国、土耳其、西班牙、罗马尼亚、乌克兰、波兰、捷克、保加利亚、德国等国的歌曲。世界优秀歌曲在薛范的笔下汇集到了中国,世界文化也由此开始碰撞、沟通、 融合。

相会“莫斯科郊外的晚上”

在音乐中遨游,领略世界风光,是薛范最为惬意的时刻。而一次次地与乐迷们相会在“莫斯科郊外的晚上”,是薛范最为幸福的时候。

一首《莫斯科郊外的晚上》,曾经迷倒多少人?

在北京,一群苏联歌曲爱好者闻听薛范将来京参加北京电视台的一档节目,兴奋地奔走相告,自筹资金、自借场地,专为他组织了一场欢迎会。 百多位歌迷,一遍遍地唱着《莫斯科郊外的晚上》,唱着《海港之夜》,唱着《我心儿不能平静》……一位位歌迷,走到他面前,深深地鞠躬,感谢他为他们带来美 妙的精神食粮。

在大连签名售书时,一位中年妇女突然抓住薛范的手放声大哭。她断断续续地说,在北大荒,是薛范编译的一本歌曲集,伴她度过了最为孤寂、最为艰难的时刻。

在杭州,一次民间性“薛范歌友联谊会”,竟然将活动场地挤得里三层外三层。很多中老年歌友,相互搀扶着而来。

……

“您的歌,伴着我们的青春和困苦,伴着我们的人生和幸福。”“您的每一首歌都是一朵鲜花,您使我们拥有了一座春天的花园。”“您的歌曲,影响了我们整整一代人。”“我是唱着您的歌长大的。”……天南地北的歌友,将心中的赞词,献给了他们所尊敬的人。

“您的歌,伴着我们的青春和困苦,伴着我们的人生和幸福。”“您的每一首歌都是一朵鲜花,您使我们拥有了一座春天的花园。”“您的歌曲,影响了我们整整一代人。”“我是唱着您的歌长大的。”……天南地北的歌友,将心中的赞词,献给了他们所尊敬的人。

从1953年译配第一首苏联歌曲起,薛范这一生译配了700余首俄苏歌曲。1995年,俄罗斯联邦政府授予薛范“荣誉证书”。1997 年11月10日,俄罗斯总统叶利钦亲自将一枚“友谊勋章”佩在薛范的胸前。1999年10月5日和6日,中俄两国政府分别授予薛范“中俄友谊奖章”及证 书。

一个残疾人和2000首歌曲,一组多么悬殊的数字,一个多么强烈的反差。薛范,以他瘦弱的病残之躯,为社会建筑起一座庞大的精神宝库。

(摘自《访问上海文化名人》,世纪出版集团上海人民出版社2006年5月版,定价:32.00元)