生而平凡: 父亲写的散文诗 nice2021-01-05 06:18:36

2020年的最后一晚, 我走到后院的雪地里去点燃跨年的篝火。木头被雪水浸得透湿,在钟声敲响以前, 一星微弱的火苗终于在浓烟中颤巍巍地燃了起来。火焰在烟雾里迟疑着升腾,黑色的灰烬在火焰里飘浮成古怪的形状,火焰上面覆盖的是无边的惨淡的月光。我在月光下里许下心愿, 不知道暗夜里是否有神灵在倾听。

那时候地球的另一边已经是新年。2021年的太阳第一次升起,又落了下去。

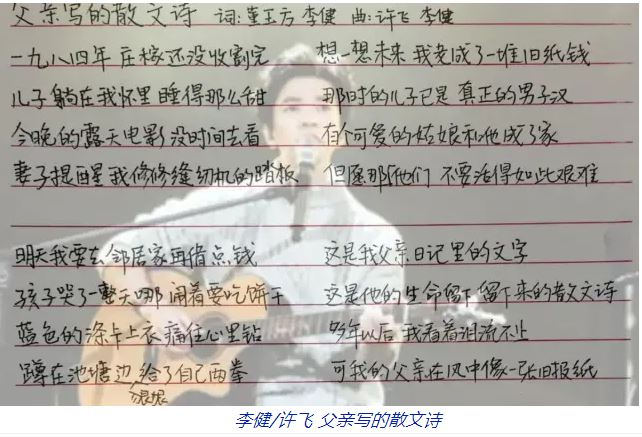

就在新年的第一天的夜晚即将过去的时候, 父亲给他的散文诗标上了句号。

其实父亲从不写日记,至少我从来没有看到过。他甚至不太多说话, 哪怕是和家里人。

父亲出生在国境线以南一个遥远的城市。那个城市过去是法国的殖民地,据说直到今天, 那里的建筑,饮食甚至咖啡还保留着浓郁的法国风,喧嚣而陈旧泛着浓郁的19世纪欧洲和亚热带混合的异域风情,应该就是杜拉斯笔下《情人》里面的模样。

我在上中学之前对此竟然一无所知, 甚至不知道世界上存在着这么一个和我的生命有着某种关联的地方。经历过一个特殊的年代, 上一辈人对出身和家世的讳莫如深造成了我对自己的来历的选择性忽视。那时候我在海淀。同学们的家庭不外乎几种人: 机关单位职工,大学的教授和讲师, 中科院的科学家, 还有军队大院的将校们。那时候羡慕的是“父辈们”浴血推翻旧世界的勇气和决绝。

而我混迹于他们中间,拉帮结派骑着自行车单肩挎着书包在街头飞驰穿梭。我全然没有想过, 在父亲还是个十几岁的少年时候,却是作为一个被整个阶级追杀的另一个阶级的一员,惶惶然逃离出生成长的城市, 离开父母和兄弟姐妹,漂浮在黑暗的海面上开始漫长的独立的人生旅程。每当想起这些,我感觉到背后海风的清冷,深入骨髓的恐惧以及对轮回和重生的渴望。

事实上父亲从来没有和我讲过他是怎么渡过那一片海来到新世界的, 又是怎样适应了那个如火如荼,如醉如癫的时代的生存法则。也许正是这样的反差给人性带上的面具,延续到了我身上, 形成冷漠和低调的性格,畏首畏尾的犹疑和无言无趣的个性。这些标签像是长在身体由表及里的纹身, 哪怕再用力洗刷也无法彻底抹去。

在海上的亡命漂泊和黑浪上的月光都是我的想象。我一直想从父亲那里知道他的故事是什么样的, 却从来没有张口问过。到了今天,这些终于变得和家族的身世一样无从查考。我知道的就是姐姐和我都出生在这个新世界,在332路沿线的大院里开始了属于我们的那些阳光灿烂的日子。

我的记忆里面最早的玩具是父亲手工打造的一个吉普车。两个圆圆的车灯是手电筒的灯泡。父亲有一双灵巧的手,所以我就有了各种各样的木头玩具。然而那时我并不喜欢它们, 因为别的小朋友的玩具都是五颜六色的商店买来的塑料或者金属制成的。不知道经过怎样的抗争, 节俭的父母给我买了唯一的一个崭新的玩具汽车。我的记忆是如此的清晰,记得金属的外壳宝蓝色的反光,记得车上的每一个弧度和细节,以至于某一天在美国的一个老爷车展上我一眼认出那是一辆50年代的雷鸟。一瞬间明白了为什么美国有那么多人喜欢老爷车。

童年的记忆还里有北工(现在的理工大学)的露天电影和永远的颐和园。 我们一家在颐和园里留下了各个年代的合影 - 那是离我家最近的大公园,而且门票只要一毛钱。那时候的父亲经常穿蓝色的涤卡上衣,带着铝制的扁扁的饭盒去上班,胸前别着一枚铁路路徽,和街上千千万万的人一模一样。

在年复一年的困苦欢乐交织的平凡的日子里, 父亲收集了所有的奖状, 评上了高工, 无休止地加班。而我在332路沿线上完了小学中学和大学, 然后就远远地离开了332路能够到达的任何地方。

父母再次出现在我们的生活里是若干年以后在美国, 我的孩子们出生以后。那时候我已经走过了半个地球,在中关村和三里屯做过不成功的创业者,穿过了迪拜的沙漠,走过金字塔和约旦的佩特拉,在美国彷徨辗转了几个城市以后, 终于在芝加哥开始安定下来。

有一次一家人飞到了在夏威夷。海风吹动着父亲的白发,话一向不多的父亲忽然很感慨地说:"来过夏威夷,没什么遗憾了" 。那一刻我看到的是母亲和妻子在椰子树下安静地坐着,儿子和女儿像小鸭子一样在沙滩上蹒跚,阳光洒在所有人的身上。那一刻我其实心中无比焦虑,心里想着的是假期结束以后回去如何处理一个非常棘手的项目, 还有如何支付无休止的账单。在那一刻我不明白为什么父亲为什么忽然开始总结人生。

现在回头去看,父亲或许就是在看着沙滩上的孙儿的那一刻,感觉自己背负了多年的担子终于可以放下了。回想那一刻, 我已经分不清自己是哪一个, 是开始感叹人生的父亲, 还是充满焦虑的自己, 或是沙滩上的孩童。

轮回终是苦的,不究竟,不圆满。人世的轮回,从脆弱的婴儿到无知的孩童再到无畏的青年, 之后是背负着无尽的重担的中年, 然后是或明或暗的长路的终点。在同一个风景里面, 父亲开始放下他的负重, 而我和爱人却早已把这些捡了起来背负在了肩上。无忧无虑的是戏沙的孩童, 他们的眼里世界就是彩色的贝壳。

也许就是从那一刻父亲开始一点一点地告别这个世界。回到北京以后,父亲的记忆开始慢慢地消逝, 说话也越来越少。他生命中的一个一个过客慢慢地灰暗下去,渐渐地,只留下了他眼前至亲的人还可以分辨得出。除此以外就是深埋心底的数十年前的记忆,他仍能够仔细地回忆。我相信他是记得那个的异域城市的风景的,比如海滩和阳光, 只是那个城市在他记忆里也停留在很久以前, 就像332路在我记忆里永远是那种黄红相间的缓慢的大通道, 从白石桥一直到颐和园路边永远有高大的遮天蔽日的杨树。那时候我正在看几本描述人类未来的有关神经网络人工智能的书, 一知半解的我认真地想过,在父亲的记忆彻底破碎之前,也许把他带回他少年时的那座城市,重新走过那些昏黄的飘着鱼露和法式咖啡香味的街道, 就能够把他散落的记忆重新拼凑起来, 虽然那座城市早已不是杜拉斯笔下的模样,白颐路两边也早就一棵杨树也没有了。

在半个地球以外行走忙碌,有太多的理由使带父亲重回那座城市的愿望最终变成了一个泡影。在拖延犹豫中,父亲的记忆也就日复一日越发地支离破碎了。真正承担起重负的是母亲,和姐姐一家人, 在时间一天天流逝中辛苦地陪伴。我们依然不断收到他们去颐和园的照片。颐和园是没有什么变化的,父亲的记忆却像一只燃烧过的香, 香气还弥漫在空气里, 灰烬已然变了形状,再也无法拼凑。

孩子们也渐渐长大,成了开始反叛的少年。他们想成为自己的样子, 去开创自己的世界。就像我用了长久的时间企图抹去那些生命的纹身,我去了无数父亲没有去过的地方, 学会了很多父亲不会做的事情, 也许潜意识里只想证明我和他的不同。然而父亲给我一切已经成为了生命的一部分, 注定会被传承。我会在老去的时候带上父亲的影子。我会用同样灵巧的手去修理房子,汽车, 孩子们的玩具。我会向父亲当年那样给孩子们画画。父亲话不多却很幽默,我希望自己也是个有趣的人而懂得关爱的人。

轮回应该是个有起点和终点的圆。我羡慕我一个超人般的朋友,能够伟大到把父母从死神那里拉回来。我却卑微到画不出一个完整的圆, 在逃避了日夜陪伴的责任之后,甚至不能够在那个黎明到来之前来到父亲身边。

我想知道在父亲最后的梦里, 都有谁出现?是陪伴他的我的母亲和姐姐,还是他远方的儿孙?是他儿时的兄妹玩伴,还是那些远方的模糊的风景? 有没有满怀遗憾的我呢?

当我再一次点燃篝火,泪眼朦胧中,父亲已经上路。夜路上没有星光,似乎比多年以前逃亡时的那个夜晚还要黑暗。我想叫住他,告诉他我其实真的很喜欢他做的那些木头玩具, 想告诉他我想全家再去一次颐和园。

我担心寒夜里太冷, 担心已经瘦弱到难以行走的父亲会辩不清方向,会迷失在彼岸忘川的路上。然而,父亲看过了新年的阳光,已经准备好启程了。火光后面,他目光清澈,笑容依旧,身形挺拔。 那一刻,所有的星光都亮起来了。

父亲一路走好。

2021/01/04 于芝加哥