【俞平伯 不平凡 底气足 不自杀,鹅 为俞平伯 翘大拇哥!】 弓尒2017-04-27 20:35:36

俞平伯

几十年前如雷贯耳的人

从未觉得他是个坏人

从来佩服这位先辈

名字就不俗,伯,自来就高你们一辈份~:)

近日好奇心 搞明白 当年 批俞平伯 究竟是咋回事儿

得出了梗概,清楚了, 明白了, 轻松,高兴~:)

俞平伯(1900年1月8日-1990年10月15日),原名俞铭衡,字平伯。现代诗人、作家、红学家。

俞平伯祖籍浙江德清,1900年1月8日(清光绪二十五年十二月初八日)生于苏州马医科巷曲园春在堂。乳名僧宝。其曾祖俞樾是清末著名学者,因此俞平伯自幼受到古典文化的熏陶。

1915年他考入北京大学预科。

1917年与杭州才女许宝驯结婚,开始爱好昆曲。在校期间他投身新文化运动,

1918年5月他的第一首新诗《春水》和鲁迅的小说《狂人日记》一起刊登在《新青年》上,成为中国白话诗创作的先驱者之一。同年,他与同学傅斯年、罗家伦等人发起成立了新潮社。以后陆续发表过《冬夜》等诗集。

1919年12月俞平伯毕业于北京大学。

1923年俞平伯出版《红楼梦辩》,考证出《红楼梦》原书只有前八十回是曹雪芹所作,后四十回是高鹗续作。与胡适一同称为新红学的奠基人之一。

1925年任教于燕京大学。1928年去清华大学。

1935年在清华园成立“清华谷音社”,推广昆曲。

1946年转入北京大学任教授。

1953年入中国科学院文学研究所古典文学研究室,将旧著《红楼梦辩》修订后易名《红楼梦研究》出版,

1954年毛泽东亲自发动对“俞平伯红楼梦研究”和“胡适反动思想”的全国性政治大批判,是当时的著名事件。“文革”中俞平伯受到更多迫害,去河南息县干校劳动。

1990年10月15日,以90高龄逝于北京三里河南沙沟寓所。

-----------

抗战期间,俞平伯因照顾年迈双亲未能同清华大学一起南迁昆明,而留在北平沦陷区。1938年他婉拒周作人、钱稻荪等邀往伪北京大学任教,只应中国大学国学系教授聘,乃搬出清华园,蛰居朝阳门内大街老君堂旧居,虽生活贫苦,卖物度日亦不为之所动。他这种宁肯过着清苦的生活,也不与日伪政权合作的态度,表现了中国知识分子高贵的民族气节。

抗战胜利后,俞平伯重任北京大学教授,加入了知识分子的进步团体“九三学社”,又加入了党的外围组织“中国民主革命同盟”。

这时,他对词的研究仍未停止,又写了《清真词释》,并在1948年7月由开明书店出版。1949年1月,人民解放军包围北京期间,俞平伯与北京文化界民主人士及北大、北师大等校30名教授发表对全面和平书面意见,一致拥护共产党。5月4日,正是“五四”运动30周年纪念日,他应《人民日报》之约,写了充满激情和希望的文章《回顾与前瞻》。北平解放后,迎来了中国共产党的生日,7月1日晚,俞平伯参加了纪念大会后回到家中,心潮起伏,连夜写了一首长诗《7月1日红旗的雨》,为中国共产党的胜利而讴歌,其诗在《人民日报》上发表。

10月1日,中华人民共和国成立,俞平伯正式担任北京大学教授。

1950年,棠棣出版社来人向他约稿,让他把早年的《红楼梦辨》加以整理出版。俞平伯同意了,并将原著作了认真仔细的修改整理。1952年9月,该书出版。同年他调入北大文学研究所任研究员。次年,该所归并中国科学院。俞平伯就成为中科院文研所古典文学研究员。在这里,他集中精力进行《红楼梦》八十回本的整理校勘工作。因为过去《红楼梦》版本很多,零乱残缺,也有些是被后人改过的,所以要从各种版本中校勘,找出尽可能接近曹雪芹原著的本来面目,使它的文字情节能够比较完整可读。

1954年,俞平伯被选为浙江省人大代表,出席了第一届全国人民代表大会第一次会议。也是在这一年,有李希凡、蓝翎两个青年在山东大学文史哲刊物上发表了批评俞平伯的红楼梦研究的文章。23日,《人民日报》发表钟洛的文章《应该重视对〈红楼梦〉研究中错误观点的批判》。不久引发了全国轰轰烈烈烈的批判俞平伯资产阶级唯心主义论的运动。俞平伯在运动中也真心地检讨了自己研究中存在的错误,而同时也未有停止看书和红楼梦八十回本的校勘工作。这年底,上海文艺联合出版社出版了他的《脂砚斋红楼梦辑评》一书,当时的出版社怀着忐忑不安的心情出了此书,并称此书是作为一种资料供大家研究之用。

1955年2月,俞平伯写了一份书面检讨,并于3月15日在《文艺报》上发表。次年,他的研究方向转向李白,并发表了不少研究文章。此时此际,他心里总想把自己从“红学家”这个帽子下摆脱出来,所以有这个学术研究上的转移。也在这一年,他在北京创办了北京昆曲研习社。每逢星期四上午,俞平伯夫妇俩专门请笛师来伴唱。来了客人,也要坚持一曲唱罢才接待。每年夏天,他们夫妻都要去颐和园租人工摇的乌篷船,带着笛师,带了吃喝的东西,把船漂在后湖上唱曲子。让一群游客围着听,人们大感惊奇。只到1964年现代戏出现后,曲社才宣布解散。

1956年俞平伯被评为一级研究员。(批判不挡高位高薪啊~)

50年代末,俞平伯的研究主要课题为选注《唐宋词选》。至1962年,《唐宋词选》脱稿,但未有出版,而是作为内部征求意见稿油印了200册。直到1979年10月,该书才正式出版,书名改为《唐宋词选释》。

1966年“文革”开始后,俞平伯再次受到批判,1969年11月,俞平伯夫妇一同下放到河南息县的五七干校。他的工作是种菜和搓麻绳。他们住在一间不到十平方米的农民用来堆放杂物的土房里。虽然生活条件相当艰苦,而两位年近古稀的老人心胸旷达,安之若素。

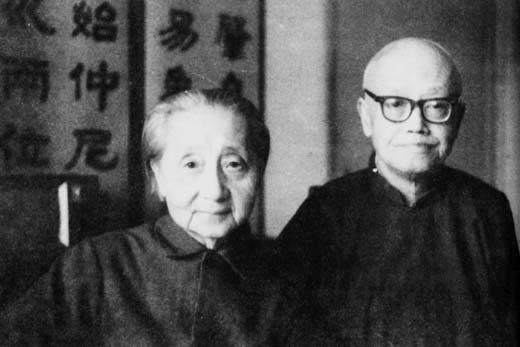

俞平伯与老伴儿

1971年,在周总理的关心下,俞氏夫妇回到北京,被安排住在建国门外永安南里,日常生活以唱昆曲、打桥牌为主。时有友人来相陪,度过了那段寂寞的时光。1977年8月,俞平伯移居阜成门外三里河南沙沟。

1978年他写了《索隐与自传说闲评》一文,重新评说了对《红楼梦》的研究。

1979年,香港书谱出版社影印出版了俞平伯早年写的《古槐书屋词》。书稿第一、二两卷是俞平伯夫人许宝驯 将第一、二两卷用小楷缮写的,书中还收入了叶遐庵先生写于1954年的序文。

1980年,中国红楼梦学会成立,俞平伯被邀请为学会顾问。

1980年,俞平伯写了致国际红楼梦研讨会的信和《旧时月色》等,对《红楼梦》进行了较为深刻的论述。

1982年,俞平伯在朋友的帮助下将自己的论述诗词曲方面的论文汇集一册,命名为《论诗词杂著》,该书于次年出版。

1986年1月20日,中国社会科学院文学研究所在北京隆重召开“庆祝俞平伯先生从事学术活动六十五周年大会”。北京各界百余名学者、专家与会祝贺。中国社会科学院院长胡绳在会上讲话,充分肯定俞平伯几十年来为发展我国文学创作和古典文学研究事业所作出的贡献。会上,俞平伯将其一篇名为《旧时月色》的文字作为发言稿由人代读。他在文章中说:“《红楼梦》可从历史、政治、社会各个角度来看,但它本身属于文艺的范畴,毕竟是小说,论它的思想性又有关哲学。这应是主要的,而过去似乎说得较少。”又说,“数十年,对《红楼梦》与曹雪芹多有褒无贬,推崇备至,中外同声且估价愈来愈高,像这般一边倒的赞美,并无助于正确的理解。……本书虽是杰作,终未完稿;若推崇过高则离大众愈远,曲为比附则真赏愈迷,良为无益。”文章表达他对当前红学研究的看法,受到与会者的好评。同年11月19日至25日,俞平伯应香港中华文化促进中心和香港三联书店之邀赴港讲演研究《红楼梦》的新观点。仅以“《红楼梦》是一部小说”一语概括,表现了他的红学研究生涯从灿烂至极到趋于平淡的思想境界。

1988年3月,上海古籍出版社和香港三联出版社联合出版了《俞平伯论红楼梦》一书,全书77万余字,全面展示了俞平伯研究《红楼梦》的历程。

1990年10月15日,俞平伯在北京逝世,终年91岁。去世前半个月俞平伯神智不清,像是中了魔,常常坐桌前翻看《红楼梦》。逝世后,他的遗体立即被火化,这是他早年向家人所作的叮嘱。

一代红学大家、一代文学宗师,去除了一切繁文缛节,带着一身坚韧不拔的傲骨,寂然地走了,离开了尘世。

几天后,《人民日报》报道了俞平伯先生逝世的消息,并评价说:“我国现代著名文学家俞平伯先生积极参加‘五四’新文化运动,是一位热忱的爱国者和具有高尚情操的知识分子,七十年来,他不倦地从事学术活动和文艺活动,在文学创作和文学研究中都取得了卓著的成就。”国际上一些国家的报纸也刊登了这一消息,并对俞平伯先生有很高的评价。

1993年11月8日在他的家乡浙江省德清县城关镇建立的“俞平伯纪念馆”隆重开馆。海内外友人及社会各界人士参加了开馆仪式。

1996年在德清县“大家山公园”山巅上建立了俞平伯的铜像。

1998年《俞平伯全集》出版。

左起:许若昂、叶圣陶、朱自清、俞平伯

1979年文代会上,俞平伯与五十年代批俞平伯的两个“小人物” 李希凡、蓝翎 在一起。

“一九八七年,我调至人民日报,文艺部的主任蓝翎先生,恰好是五十年代批判俞平伯的两个“小人物”之一。我们办公室相邻,常常一起聊天。八十年代的蓝翎,以杂文著称,文字犀利,思想深刻。他为人坦诚直率,勇于解剖自己,从不媚上,有一代文人的风骨。“文革”之后,被打成右派的他重新回到报社,与当年的批判对象俞平伯来往颇多,他的办公室永远干干净净,墙上悬挂的是俞平伯为他题写的条幅,遗憾当时没有想到拍张照片。

一九八九年后,蓝翎很快被免除职务。退休之后,我找到他,建议他写写“红楼梦研究”批判的来龙去脉。后来他完成《龙卷风》一书,列入我主编的河南人民出版社“沧桑”文丛中出版。计划中,他还将再续写回忆录,谁料想,二〇〇五年只有七十四岁的他,因病去世,令人惋惜。”

成为红学家之前俞平伯是诗人。一九二五年他在北京出版过一本诗集《忆》。

诗集均为手书影印,丰子恺插图,朱自清书跋,俞平伯自书,精致可爱之极。

扉页上写有这么一句:“瓶花帖妥炉香定,觅我童心廿六年。”

------------------

1954年10月16日就《红楼梦》研究问题毛主席给中共中央政治局的同志及其他有关同志写信,信中总体上谈到这一问题的相关情况。

信中说:“ 各同志,驳俞平伯的两篇文章附上,请一阅。这是三十多年以来向所谓红楼梦研究权威作家的错误观点的第一次认真的开火。”然后叙述了李希凡、蓝翎文章发表的过程:“他们起初写信给《文艺报》,请问可不可以批评俞平伯,被置之不理。他们不得已写信给他们的母校——山东大学的老师,获得了支持,并在该校刊物《文史哲》上登出了他们的文章驳《红楼梦简论》。问题又回到北京,有人要求将此文在《人民日报》上转载,以期引起争论,展开批评,又被某些人以种种理由(主要是‘小人物的文章’,‘党报不是自由辩论的场所’)给以反对,不能实现;结果最后达成妥协,被允许在《文艺报》转载此文。嗣后,《光明日报》的《文学遗产》栏又发表了这两个青年的驳俞平伯《红楼梦研究》一书的文章。”然后说:“看样子,这个反对在古典文学领域毒害青年三十余年的胡适派资产阶级唯心论的斗争,也许可以开展起来了。

事情是两个‘小人物’做起来的,而‘大人物’往往不注意,并往往加以阻拦,他们同资产阶级作家在唯心论方面讲统一战线,甘心作资产阶级的俘虏,这同影片《清宫秘史》和《武训传》放映时候的情形几乎是相同的。被人称为爱国主义影片而实际是卖国主义影片的《清宫秘史》,在全国放映之后,至今没有被批判。《武训传》虽然被批判了,却至今没有引出教训,又出现了容忍俞平伯唯心论和阻拦‘小人物’的很有生气的批判文章的奇怪事情,这是值得我们注意的。”

主席在 “又及” 位置加了一段:

“俞平伯这一类资产阶级知识分子,当然是应当对他们采取团结态度的,但应当批评他们的毒害青年的错误思想,不应当对他们投降。” 在主席的推动下,以此展开了对资产阶级唯心主义文艺观的批判和斗争。

——摘自《毛泽东文集》第6卷第352页—353页,见《关于红楼梦研究问题的信》,人民出版社1993年12月出版。

1954年新红学派李希凡、蓝翎在<光明日报>发文批评俞平伯的红楼梦研究。

1954年毛泽东亲自策动对“俞平伯红楼梦研究”的全国性批判。

【虽然遭到大规模批判,1956年社科院文学所评职称时,俞平伯还是被评委一致定为一级研究员。所长郑振铎、副所长何其芳向上头汇报的理由有两条:一是俞有真才实学,二是有社会影响。陆定一、胡乔木、周扬、陈伯达表示同意,并汇报给周恩来。其后,文学所党支书记王平凡代表组织,向俞平伯通报评定结果,俞听后平淡地说:“我想这是我该得的。”】

【1956年9月6日在进行昆曲彩串时,俞平伯登台扮演《乔醋》一剧中丑角彩鹤,作为北京昆曲研习社主任,这是他唯一一次正式演出,他画了白鼻子,用抑扬顿挫地苏白念道:"好跌呀,此跌美跌,非凡之跌, 乃天下第一跌也!"音量出奇的大,尤其"乃天下第一跌也",似是呐喊,意味深长。】

【文革期间,俞平伯虽受冲击但依然淡定。整日着中式布衣,去所里读马列做笔记,回家经过小饭馆顺道买点熟食,住牛棚时每天给夫人写一封信,造反派给他戴清代三角帽,敲锣打鼓游街,他不悲不怒。在《人民日报》对他的大批判文章背后,他用毛笔抄了不少曲谱。有人告诉他,李希凡把毛泽东关于《红楼梦》的信放大贴满家中一面墙,他听后不置一语。】

红楼梦批判上的两位小人物:

蓝翎

1954年,蓝翎和山东大学中文系同学李希凡合著《关于〈红楼梦简论〉及其它》、《评〈红楼梦研究〉》并发表。这两篇文章受到毛泽东的肯定。此后,蓝翎被调入《人民日报》社文艺部任职。1955年加入中国作家协会。1957年,被划为右派分子,1958年下放唐山柏各庄农场劳动改造。1961年4月,被召回《人民日报》社,不久被分配至河南商业部门任职。1978年,蓝翎的右派问题获得平反。

1980年5月,蓝翎调回《人民日报》社,历任文艺部编辑、评论组组长、党支部书记、副主任、主任及《人民日报》社第二届纪委副书记。1984年,蓝翎在第四次全国文艺代表大会上当选为中国作家协会理事,后来还任中国作家协会第五届全国委员会委员。1986年,蓝翎被评为高级编辑,1991年8月离职休养,1992年10月享受政府特殊津贴。

2005年2月8日,蓝翎在北京病逝,享年74岁。

李希凡

1953年8月,李希凡毕业于山东大学中文系。从1953年9月到1954年12月,李希凡在中国人民大学哲学研究班学习并毕业。1954年春假期间,李希凡、蓝翎一起撰写了《关于〈红楼梦简论〉及其他》一文,对前不久《光明日報》刊登的俞平伯《紅樓夢研究》的一些观点提出不同看法。该文发表在山东大学《文史哲》杂志1954年第9期,后于《文艺报》1954冬第18期上转载。不久,李希凡、蓝翎共同撰写的《评〈红楼梦研究〉》发表在1954年10月10日《光明日报》“文学遗产”栏目。他们的两篇文章受到了毛泽东肯定。1954年10月16日,毛泽东向中共中央政治局成员及文化等有关部门领导人发出了《关于〈红楼梦〉研究问题的信》。此后掀起了对俞平伯《红楼梦研究》的批判。

1954年,李希凡当选第二届全国政协委员。1955年,出席了第一届全国社会主义建设青年积极分子大会并荣获奖章。1955年1月,李希凡被调入《人民日报》社文艺部,历任文艺评论编辑、文艺评论组组长、文艺部副主任、常务副主任。其间,1975年李希凡当选第四届全国人大代表。

1986年,李希凡调入中国艺术研究院任常务副院长,任职至1996年。他还兼任全国艺术科学规划领导小组常务副组长、中国作家协会全国委员会委员、中国红学会副会长、中国文艺年鉴主编、红楼梦学刊主编等职务。1988年,他当选为中国共产党第十三次全国代表大会代表;1992年当选为中国共产党第十四次全国代表大会代表。1991年起,李希凡享受政府特殊津贴。1993年,李希凡当选第八届全国政协委员。

------------------

《关于〈红楼梦简论〉及其他》

李希凡 蓝翎

《红楼梦》是我国近二百年来流行甚广而且影响很大的现实主义文学的杰作。去年(1953年)作家出版社整理出版了这部作品,是一件非常有意义的工作。使优秀的祖国文学遗产“真正为全体人民所共有”①,成为全体人民的精神财富,这正是人民出版机关的光荣任务之一。

俞平伯离开了现实主义的批评原则,离开了明确的阶级观点,从抽象的艺术观点出发,本末倒置地把《水浒》贬为一部过火的“怒书”,并对他所谓的《红楼梦》“怨而不怒”的风格大肆赞扬,实质上是力图贬低《红楼梦》反封建的现实意义。