第六次出狱后,上百个人点名找我处理尸体 | X档案009

苍衣社

苍衣社

【X档案】为苍衣社故事分享栏目,由脸叔负责整理,旨在提高审美,培养节操。

今天的故事是关于一个台湾遗体修复师,在入这行之前,他是一个砍起人来不要命的黑道老大。

当时台湾并没有专门做遗体修复的职业,为了学习如何修复美化逝者的遗体,这个曾经的黑道大哥低声下气去找美容师、医生学技术;把街上被撞死的小猫小狗捡回去缝合;为了把自己带入逝者的角色,他甚至专门去蹦极,体验濒临死亡的感受。

最终,他成了摆渡灵魂的“黑天使”。

这是 X档案 的第 09 篇档案

【黑天使】

讲述人:陈修

作者:陈怡含

编辑 :王晓

档案来源:极昼工作室(ID:media-fox)

全文 6570 字,阅读约需 7 分钟

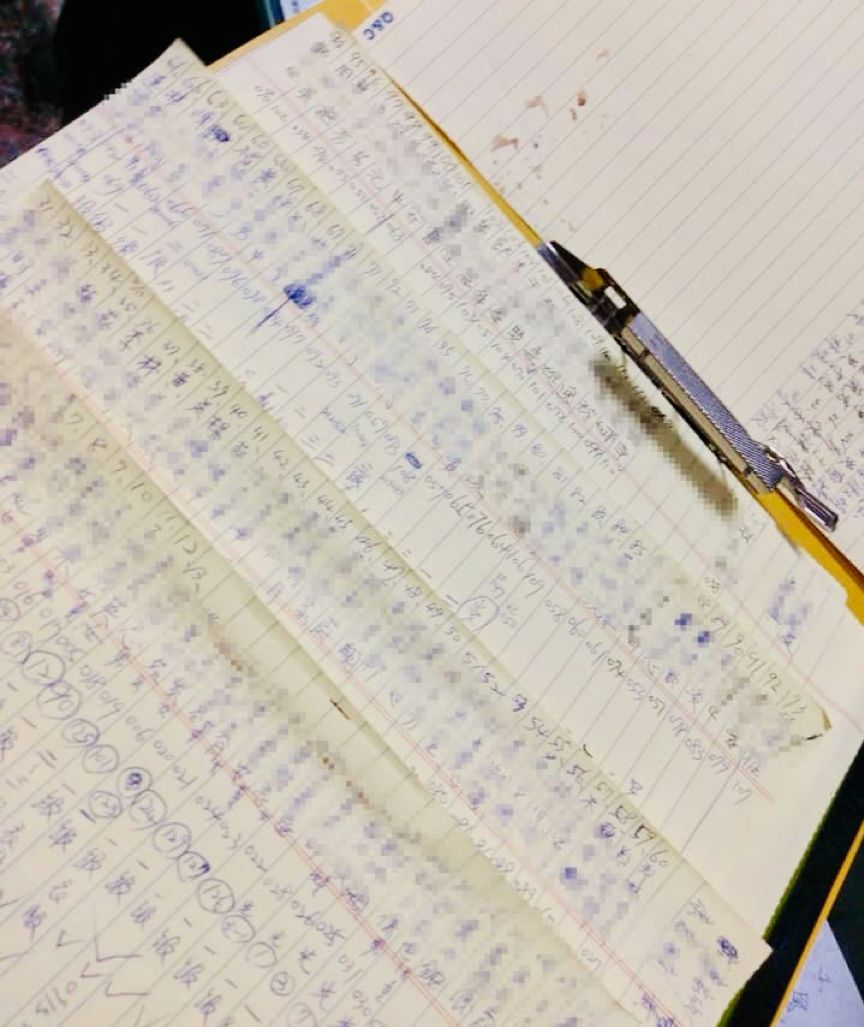

大年初二的夜晚,一本黄色的资料夹被陈修将从书柜里翻了出来。翻开资料夹,117个不同的名字密密麻麻地排布在五页纸上,蓝色的钢笔字间还有几点干涸许久的血迹。

那是陈修将三年前在“维冠倒塌事件”中所记录的罹难者名册。2016年除夕前日,台湾省台南市发生7级强震,维冠住宅整栋倒塌,造成117人死亡。那时陈修将作为一名遗体修复师,为每一具遗体进行验伤,并参与了约三分之一的遗体修复。

那是陈修第一次体会到什么叫人间炼狱。送进来的遗体都是一家四口、一家五口,很多父母把孩子护在身下,甚至有三个月大的婴儿死在父母的怀里。不断有人在停尸间和外面的走廊穿梭,同时会有几十个人的哭声,在地下形成回声。

在此之前,陈修将已经有多次重大灾难的遗体修复经验了,在澎湖空难、高雄气爆等事件中,都能发现他和朋友的身影。因为穿着和医生的手术服样式相仿的黑色工作服,他们被台湾媒体称为“黑天使”。

很难想象,这位“黑天使”多年前曾是“少年得志”的黑道,为求上位抢着帮老大打打杀杀。他曾六度入狱,直到23岁那年被判六年监禁,才在狱中渐渐沉淀自己,在两位老师的教化下醒悟。

三十岁那年,他搬到一个陌生的城市,换掉手机号码,在殡葬业找到了人生中第一份正当工作。这份工作不仅给了他重新开始的机会,使他和家人的关系发生了很大的变化,也让他渐渐懂得死如何作为生的一部分永存。

小时候,家里过得比较苦,我的成长环境也比较复杂,可以说是在妓院、酒店之类的地方生活的。

读初中的第一天,我在篮球场上不经意地看了一眼在旁边打球的学长,就被他们围殴,可能是我长得不好看,也可能是他们想给新来的学弟一个下马威。

后来我找了一些同伴打回去,他们就不再欺负 我了。那时起,我知道要强势一点,要武装自己,于是常常在书包里藏刀子、棍棒之类的器具。那时觉得,既然当好人会被欺负,那就当坏人,别人坏,我要比他们更坏。

初中还没毕业,我就接触到了一些“社会人士”,他们的生活“多姿多彩”,衣着光鲜亮丽,开进口车,整天喝酒玩乐。那个时候,我的价值观发生了偏差,觉得这个社会利益当道,如果赚钱多一点,没学历也没关系。初中后我便辍学,想早一点开始混社会。

那几年我“少年得志”,当时台湾的经济形势很好,我又跟了一个江湖势力很大的老大,开赌场,年纪轻轻就赚了很多钱。

相比于《斗鱼》等电视剧的演绎,台湾黑道的现实情况并不一样,但有些是类似的,比如老大叫小弟们去杀人,大家会抢着去,因为混社会也是一份职业,黑道也是一个职场,大部分人力求表现。

我曾经六次入狱,前五次都没有醒悟,大概是因为被关得不够久。台湾有一句话叫“越关越大位”,每一次出狱就会有更多的年轻人叫你大哥,你的地位无形中被提升,从小弟一路被关成为老大,这是一个很大的诱惑。

23岁那年,我第六次入狱,被判六年监禁,终于有足够的时间沉淀自己。那时监狱配合政策开设了写作课,几乎没人愿意读书写作,所以他们就报了一些人头上去,我就在其中。

写作课的女老师很有耐心,不断地劝说我们要努力学习,最初几个月,我一直觉得那些是屁话,谁喜欢学习呢?

起初,她戴着眼镜,我没有注意到什么异常,直到有一次,我发现她用放大镜一个字一个字地看我们交的作业,才知道她已经接近失明。她的腿脚也不方便,需要拄着拐杖慢慢地走。而且她给我们上课是没有薪资的,五十几岁的她已经无偿在监狱教了几十年。

我很不解,问她为什么要坚持上课,她说“能救一个是一个”,使我深受触动,在我一二十年混社会的过程中,身边都是尔虞我诈,我原本不相信人性有无私的一面,是她让我第一次相信,这个世界上真的有好人。

她还请了一位男老师一同帮忙上课,后者是一位还不错的作家,原本在报社做编辑,后来因为向往创作自由辞掉了工作。其实自由创作者的市场是非常局促的,这位男老师的生活在世俗意义上是蛮困顿的,一年只有三四万元人民币的收入,但他却过得很快乐,而且每年至少进行一次背包客式的出国游。这让我很惊讶:怎么会有这种人存在?简直是现代版的陶渊明。我们混社会都是注重物质、追求利益,他让我明白原来这样的生活也可以让人很满足。

这两位老师是我醒悟的最大因素,我立下誓言,出狱后要做一个好人。

陈修将在“维冠倒塌事件”中所记录的罹难者名册。受访者供图。

陈修将在“维冠倒塌事件”中所记录的罹难者名册。受访者供图。

虽然在狱中已经立誓,但出狱后的一段时间,我还是在为非作歹。作为一个入过狱的人,想要在社会上立足会难一些。出狱后回到自己熟悉的地方,还是和那些朋友来往,在那样一个花花世界,想变好也没那么容易。

找工作一旦碰壁,就更走不出去。台湾有很多公司要求应征者在面试时提供良民证,我都没有机会尝试,只能去应征销售员这种职业门槛最低的工作,但这类工作对外在形象比较重视,但我全身都是刺青,就算穿西装也遮不起来。

被拒绝两三次后我就不再尝试了,其实我们混社会的人比其他人还要敏感,怕被别人看不起,所以伪装成不可一世的样子。那时我自卑,感觉正常的社会容不下我,甚至会害怕看到人群。相反,在黑社会里,我能够获得认同,我就回了头,再去做以前那些事。

有段时间台湾扫黑,我身边的很多小弟都被抓了,我当然也会警惕。那时我们干的那些不好的勾当,账本都在我这里,也不能把它们丢掉,只好今天把它藏在这里,明天想一想不对,又把它们拿出来,藏在别的地方。有一天我突然意识到,原来做坏事还是会害怕的。

我觉得很厌烦,不明白自己为什么要每天过这种担惊受怕的生活。想到自己这辈子最好的青春都留在监狱,而没有奉献给自己、家人,想到以后犯的事一定会越来越大,被关得也会越来越久,我下定决心要重新开始。

但我不知道怎么重新开始,虽然不干坏事,但一辈子没干过什么好事,也不知道怎么做好人。后来我认识了我现在的太太,她是学美容的,我们交往没多久就有朋友问她有没有兴趣做入殓师,她问我是否会忌讳。我觉得这个工作挺有意义的,有意义的工作才做得长久,就对她说,我们一起做。

本来我们住在不同的城市,找工作时我就搬到她的城市,彻底离开了原来的成长环境,还换掉了手机号码。我希望在一个几乎没有人认识我的地方重新开始。

那时我还是假释出狱,每个月有几天要去找检察官报到,面试时我就必须坦白什么时候必须请假,因为要去检察署报到,有的公司就不要了。后来有一家负责人说,“没关系,反正犯错是之前的事”,就这样,我在三十岁时找到了人生中第一份正当工作。

除了学习入殓外,我也要做基础的接送遗体、搭设灵堂的工作。最初的几个月,我一度觉得坚持不下去,常常下班回家都在哭——混社会时我“少年得志”,一直在指挥别人,而现在每一个前辈都比我年轻,我必须听他们指挥我做这做那,做错了还要被骂,我觉得特别委屈,不明白自己为什么要受这种气。

更让我难以接受的是,他们的很多做法对遗体是不尊重的。比如帮逝者穿衣服时需要为他们翻身,电影《入殓师》里面的动作都是非常庄重的,但是这些人就很粗鲁地直接翻过去,让遗体的脸朝下趴着,使铁质的停尸台发出很大的乒乒乓乓声。再比如有些人的死亡过程比较痛苦,手脚是扭曲的,遗体僵硬后很难穿上衣服,这些人为了方便,就硬把他们的手脚扳直,你会听到骨头发出一声脆响,就知道可能已经脱臼了。

以前混社会的时候,老大会刻意对我们进行一些训练,让我们变得凶狠,不怕死,也不把人命当一回事,后来经过牢狱之灾以及两位老师对我的教化,我开始懂得去尊重他人,包括这些逝者。所以一开始我会和那些人吵,但是吵也没用,我是菜鸟,人微言轻,他们会跟我讲:“就是要这样做啊,不然要怎么做?前辈教给你的方法就是这样。”他们觉得这是正常的,人死了就是死了,那只是尸体。至此,我有了从事遗体修复的想法。

据我所知,当时台湾没有专门做遗体修复的职业,无人带我入行,我只能自己摸索。

那时我有个模糊的想法,觉得应该要向电影特效化妆师学习,因为丧尸一类的电影是把好的皮肤变烂,我学习到这个原理和技术后,可以反向操作,把烂的变成好的,虽然不确定能不能行得通,我还是常常请假去上课。

我想向医生学习外科手术的缝合技术,但相关的法律规定医生是不能收学徒的,我求了一位认识的医生几个月,他终于答应,说只教我一次,能不能学会是我自己的事。因为不能拿真的遗体去试验,我买了很多医学院学生用的模型在家练习,但模型终归和真正的皮肉不一样,练习到一定程度后,我常常到马路上找被车撞死的猫啊狗啊,把它们带回家缝合。

我前前后后学了一年,向彩妆师、电影特效化妆师学习的学费很贵,又要买很多的材料和器具,加起来花了三四十万元人民币。那时还要向家人借钱,他们并不理解:“不是说有在正常工作吗,怎么会没钱?工作的过程中不就会学习吗,干嘛还要花钱去学习?”他们无法完全信任我,担心我骗他们说有在工作,事实上没在工作,反而向家里骗钱。

陈修将向同事讲解工具的使用。受访者供图。

陈修将向同事讲解工具的使用。受访者供图。

一开始我都是偷偷为遗体修复。你说遗体有个伤口可以帮忙缝一缝,人家会想你到底会不会,肯定要先做给人家看,他们才相信你会做。

第一次做修复是缝合呼吸管在逝者脖子上留下的伤口,那是一个两三公分大的圆洞,家属并没有叫我们处理,只是叫我们帮忙入殓,我就自己缝起来。那一次家属到最后都没有发现,因为遗体穿上衣服后,领子是可以遮住那里的。

大概过了几个月,殡仪公司的老板知道我会做这个了,才渐渐向家属提出,家属才会正面了解到我们会怎么帮逝者修复。

为了保持工作时的同理心,我也形成了自己的习惯,我会将自己代入到逝者的角色,去模拟他们的死亡过程,想象如果躺在那里的人是自己,会希望如何被别人对待。

我曾经接手高空坠楼事件的遗体,我为此专门去蹦极。虽然那只是一两秒钟的事情,但整个过程中思绪非常清楚,时间是非常缓慢的,空间也几乎停住了,我才明白,原来坠楼的人濒临死亡时是那样的感受。

一次,高雄有下水道工程发生意外,一位潜水员在维修工程时被水流冲走,经过很多道闸门,被闸门上用来切割垃圾的刀片分尸。我听到人们说起他的遗体如何在多个垃圾分流站被发现,又看到了照片,就会开始角色投射。他的葬礼是一个星期后,那之前我们才会帮他修复,那一个星期之中我连续两天梦到下水道的场景,但是角色不同,第一天我是旁观者,看着那个人被水冲走、撞到墙壁、皮肤被刀片划过,第二天我变成了当事人,人家都说梦里不会痛,但遭遇撞击和切割,我都有非常清晰的痛感,这大概就是日有所思夜有所梦吧。

葬礼的主角是逝者,但很多人都把主角忽视了,反而注重那些做给别人看的东西。有些人宁愿插几万元的花,也不愿意多花几千元给父母穿好一点的寿衣。曾经有一位上市公司老板请我处理他父亲的丧葬事宜,花了三四十万元人民币布置告别式的场面,却不愿意花7000元去修复父亲断掉的指节,让父亲有个全尸。

很多从业者也是一样,为了追求更多的利益会误导家属多花钱,说因为有什么习俗必须做什么法事。我不会这样做,如果有家属提出想要做非常大的场面,我也会劝说他们,有这些预算不如花在逝者身上。

我们会免费接手一些案件,比如无人认领的遗体,也许是早早与家人断绝联系的单身汉,因吸毒死在出租屋里,也许是子女在国外的年迈老人,病死或冬天温度太低被冻死。我们就像他们的家属一样,告别式没有人来,只有我们拜,然后送他们出殡、火化。

虐童、家暴等刑事案件我们也会免费接手。2013年,儿童权益促进协会请我帮忙处理一个小女孩的丧葬事宜,她受虐致死后被遗弃到排水沟里。被发现时,她全身肿胀,满是污泥,让人特别心疼。从那以后,我加入这个协会,开始参与访问育幼院之类的活动,也协助了其他受虐儿童的案件,渐渐从志工变成理事,前几个月,我还陪同了一起虐死女童案的家属去开庭。

2014年7月23日,澎湖发生空难并波及民房,死伤很多。当时有一位让我非常感动的逝者,她是一位空姐,为了安抚乘客,帮助乘客系安全带,遗体状况非常不好。因为飞机是从高处重重坠下,大部分乘客的损伤都集中在身体下半部,而那位空姐几乎全身的骨头都碎掉了。虽然那个状况下,她不至于还可以逃生,但为了乘客,她没有办法让自己死得好一点。

一个星期后,另一起灾难又发生了,高雄市多个街区的地下管线发生爆炸,我们又紧接着赶往高雄。那次殡仪馆距离灾难现场没有多远,隔壁而已,里面在工作,外面还在轰隆轰隆地发生一些小爆炸。

连续两起灾难,给我很大的冲击,我开始反思怎么样才能做得更好。以前我是为了呈现好的结果而做好,从那时起我要真正从逝者出发。这是不一样的,比如因为交通意外,逝者的头骨被碾碎了,以前为了呈现好的结果,做得更像一点,我们可能会做人工骨骼,但这几年我们会尽力搜集头骨碎片,能找多少是多少,然后用这些碎片把原来的骨骼拼回来,人们可能会觉得看起来都差不多,为什么要花那么多时间去把它拼回来,但我们觉得这样比较人性化。

连续两起灾难也让我有了成立重大灾难救助团体的想法,在澎湖空难和高雄气爆中我们一共服务了76人,我就和朋友一起成立了“76行者”。

2018年2月上旬,花莲频发地震,陈修带领“76行者”协助了罹难者的丧葬事宜。受访者供图。

2018年2月上旬,花莲频发地震,陈修带领“76行者”协助了罹难者的丧葬事宜。受访者供图。

我很喜欢村上春树在《挪威的森林》里写的一句话:“死并非生的对立面,而作为生的一部分永存。”我最早是在狱中读到这句话的,那时我并不懂它的意思,也不知道自己后来会做殡葬业,但就是很喜欢,还把它抄在了笔记本上,如今它成为了我的座右铭。

我有记忆以来第一次面对的死亡,是太姥姥过世。那时我还没有上学,按照当时的习俗,她的遗体没有冰存,要在我们家的大厅放好几天,看好日子才能入殓盖棺。那几天我一直跪在旁边烧纸钱,看着遗体每一天都在发生变化,当时是大热天,慢慢地变绿、转黑,面容很难看。

我之所以想做好遗体修复,也和这个经历有关。如果当时她的遗体状态是很好的,我就不会产生恐惧,也不会对死亡有恐惧,没有恐惧才能重新建立起情感连接,你可以很亲密地碰触亲人的遗体,你们过往的互动都会重新浮现。我们在工作中也会用语言去引导家属:“现在已经帮亲人把身体整理好,你有什么想说的话,可以牵着他的手对他讲。”

如果最后的道别是圆满的,我相信会是最好的生命教育。这种教育是无形的,我们不用刻意向人们宣导死亡不可怕,或者要孝顺、要有怎样怎样的人伦观念。

这份工作让我和家人的关系发生了变化。以前我是很不受管教的,长辈们说我几句,我就会回嘴,甚至和他们吵。有些错是自己造成的,我却怨恨父母,比如为什么我的父母没钱,不能给我好的资源?二十几岁的时候,我和他们生活在同一个城市,却可能一整年都不见面。

现在长辈们还是会说我,但我再也不会回嘴了,工作之余我会尽量多陪陪家人,因为不晓得哪一天会发生什么意外,我不想留下遗憾。有时我在工作中会遇到一些子女,对于丧礼中需要为长辈做的简单礼仪很不耐烦,甚至请他们来见父母的最后一面都不愿意,这时我好像看到以前的自己,便忍不住去指责他们。

我妈妈说自己好像捡回了一个儿子,以前我整天惹是生非,让她担惊受怕,现在她看到我在做正确的事。这几年我在也无形中也影响了一些人,虽然有些朋友还是在混,还是“兄弟”,但有时会愿意投入自己的时间和金钱,和我一起做一些慰问穷苦人家之类的事情。

陈修一家四口外出游玩的合影。受访者供图。

陈修一家四口外出游玩的合影。受访者供图。

有些人可能认为,我做这份工作是在积功德,在为自己的过去赎罪,我从来没有这样想过。起初我只是觉得自己是一个受助者,面对两位老师的教化和家人的支持,我希望做些事情来回报他们,不要再让他们失望。久而久之,我认同这是一份有意义的工作,既然现在我们有能力做帮助别人的角色,为什么不去做呢?

2017年年底,我的那位女老师意外过世。她住在高雄,那一天要搭火车到台南监狱上课,身体状况已经非常不好,她拄着助行器,在火车站的扶梯上没有站稳,摔了下来,很快因脑出血过世。

她的先生马上联系我,他也知道我一定要亲自帮老师打理,尽一份心。那是我最痛苦的一次遗体修复。出狱这么多年,我一直想请她吃顿饭,作为谢师宴,她从未同意,说不接受我任何形式的回报。

*本文授权转载自公众号极昼工作室(ID:media-fox)

—END—

陈修将在“维冠倒塌事件”中所记录的罹难者名册。受访者供图。

陈修将向同事讲解工具的使用。受访者供图。

2018年2月上旬,花莲频发地震,陈修带领“76行者”协助了罹难者的丧葬事宜。受访者供图。

陈修一家四口外出游玩的合影。受访者供图。