清末改革:明明是续命,结果却成了自杀 山川社 2020-10-24 19:07:20

当年,清廷被欺负的时候,还是做了一些事情的。

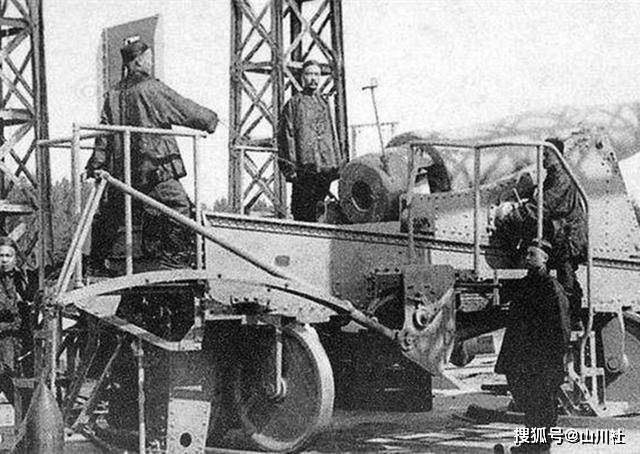

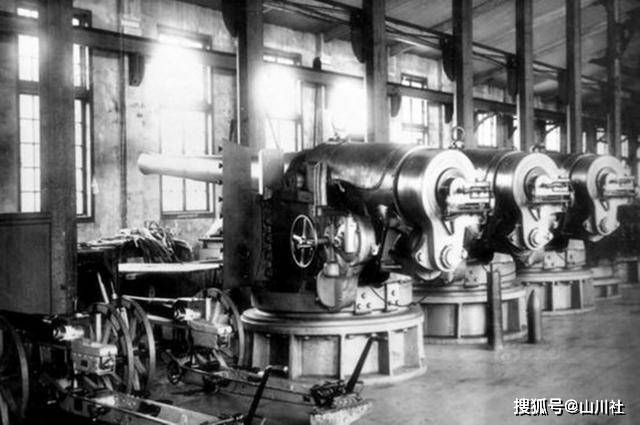

暂且不提北洋舰队的事,单说1886年这一年,清廷就做了一些“实事”。按照时间顺序来看,7月金陵火药局竣工;到了冬季批准修建台北到基隆铁路;之后便是广东缫丝局设立,贵州制铁厂设立(官商合办)。

虽然,只有区区的几件事情,但仍能看出,清廷在坚持自己“王朝权威”的同时已经感觉到了外界带来的触动。

不过,这里更多的则是资本的逐利行为。

在当时,更多见的则是“表面文章”,城市面貌彻底变了样。于是,有文章说:当时的东三省总督徐世昌,将心思都放在了修马路、装电灯、将亲兵的服饰西化上,难道这就是“改革”吗?

其实,改善城市环境,只要不是特别夸张,也是改善民生的一部分,这为何不能称为“改革”呢?改革并不单单指制度、经济和文化,对社会上的一些旧事物有了调整,都可以归纳为改革。

但是,在这位作者的眼中:“当时那样的背景下,应该将事情做在实处,才会真正有利于国家的发展,而不是做些花哨活,门面倒是好看了,内里却依旧破败。”

再来看看1886年,清廷签了哪些“文件”。

3月,中法订立广西关外各关界约;4月,订立中法《越南边界通商章程》十九款;7月,与俄订立《珲春界约》,并签订了《中英缅甸条约》五款。

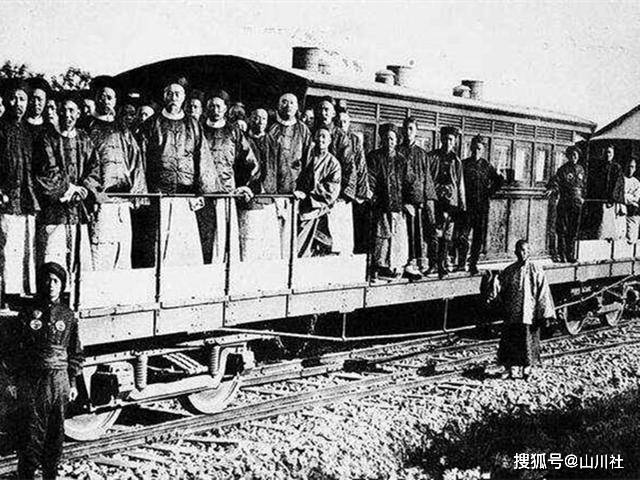

同是这一年,北洋水师将军舰开到日本“亮相”。想来此举也很是让人无语,如果自己真的有这么强大,还会马不停蹄地签订这么多条约?

那些被指责的地方长官,自然会将“下效”做的彻底,尽可能的让自己看起来更加光鲜。至于内里,大家都是明白人,不会当面戳破的。

于是,一些“西学”的模式开始上演了。

首先,是衙门的礼仪,衙役将之前的腰刀换成了洋枪成了警察。

其次,是亲民制度,设立专门的接待日,在这一天,长官们会将自己的官威做的十足,以至于,一些偏远地方的民众将长官们视作了“皇帝”。而真正的皇帝,在他们的嘴中却成了“京中的老皇帝”。

翻看史料,这一点倒是不假,看当时的官员做派,真的就是将自己当成了这一片辖区的“土皇帝”,恨不能在自己的一亩三分地里也建个金銮殿。但是,官员们高高在上的姿态对国家的建设并没有什么益处,更别谈什么“改革”了。

于是,有御史指出:“改革政治体制,就是要鼓励全民参与到国家建设之中,要知道,若官场这些浮而不实的作风不戒除的话,是无法真正实现改革的。”

当时,西方给国人的感觉是“大家都是平等的”。而且,大家还会联想到上古时期那淳朴的风气。只是,上古时期大家无法再回去看看,不过,西方的“平等”真如眼中所见吗?

其实,官僚风气并非清廷一个王朝的“专属”,只不过,它存在的那个时代多了很多比较者而已。所以,让人可以深刻体会到,此种“浮夸”的作风严重干扰了国家改革的推行。

只是,大家有一个问题一直没有想明白:“西方到底是一个怎样的社会制度,对于这样的制度,清廷会主动将自己的制度进行改变吗?”

当然不会。

既然是不同的社会制度,那么,很多方面就不具备可比性。至于大家抨击的各种“丑陋”现象,其内里的性质都一样,不过是换了一个新装罢了。

此外,大家都说当时的企业也沾染上官僚习气。其实,这很正常。因为,大家还是过去的那种思维。虽然,办了工厂,但国家的主人依旧是清廷,原有的规矩不可能被完全破坏。因此,当时的户部就指出:“这些改革,最终养肥的却是官绅。”

其实,这话说的没错,看历史上的多次改革,占到好处的不是国家,也不是底层老百姓,往往都是那些官僚体系中的人。

这其中,最有创造性的人,当属盛宣怀了。

1908年,盛宣怀在官商两道是非常有能量的大腕儿,并对各国企业进行股份制改造,后留出了一定的股份,作为“内府公股”送给皇室。

这在“普天之下,莫非王土”的旧观念下,十之八九要被斥为居心叵测。而如今,是“改革”的时代,主要就是看谁的思想更解放、谁的步子迈得更大。

因此,有了忽悠的理由,才能实现自己的利益最大化。

其实,这时所谓的改革,在那样的一个制度框架内再改革,不过就是拆拆补补蹦跶一番后重新归位。由此可见,不是户部拒绝改革,而是当时的那个制度抵触改革,如果真正要改革的话,就是彻底颠覆了。

对此,自上而下都很明白,真正的“改”是不可能的,但民意还是要照顾的。于是,只能在经济上做做文章,毕竟,这是放在明处的事情。最后,凡是和经济沾了边的,都肥了自家。至于其它,那就学学样子,至少让人看看,大清廷也是有“进取心”的。

只是,将心思都放在了这虚头巴脑上面,哪还有精力去真正壮大自身的实力。所以,在当时的清廷看来,还是签一些协议更能护着自己的利益。

但这样就导致,清末改革明明是续命,结果却成了自杀。

参考资料:

【《方家园杂咏纪事》、《徐世昌评传》、《盛宣怀与中国近代化》