庞加莱猜想——解决者之争 Katrina20052021-05-02 17:27:36

Manifold Destiny(流形的命运?)

原文链接:The Clash Over the Poincaré Conjecture | The New Yorker

2006年6月20 日夜,几百名物理学家,其中包括一名诺贝尔奖得主,云集北京友谊饭店礼堂,倾听中国数学家丘成桐的演讲。上世纪七十年代后期,丘二十多岁时,他实现了一系列促进发动物理学弦理论革命的突破,也给他赢得了除一次菲尔兹奖——数学界最令人垂诞的奖励——之外,在两门学科中无与伦比的抽象力思想家的名誉。

丘自从成为哈佛大学数学教授,以及北京和香港数学研究所的所长后,把他的时间分耗在美国和中国。他在友谊饭店的演讲是一次国际弦理论会议的一部分,这次会议由他组织,得到了中国政府的支持,部分原因是促进这个国家在理论物理上的新发展。(六千多名学生参加了丘的密友斯蒂芬·霍金在人民大会堂的开幕演讲。)丘的演讲主题是听众们很少有人十分了解的:庞加莱猜想,一个关于三维球体性质的百年难题。由于它与数学和天文学有重要关联,并且躲过了人们所有试图解决的尝试,因此受到了数学家圣杯般的看待。

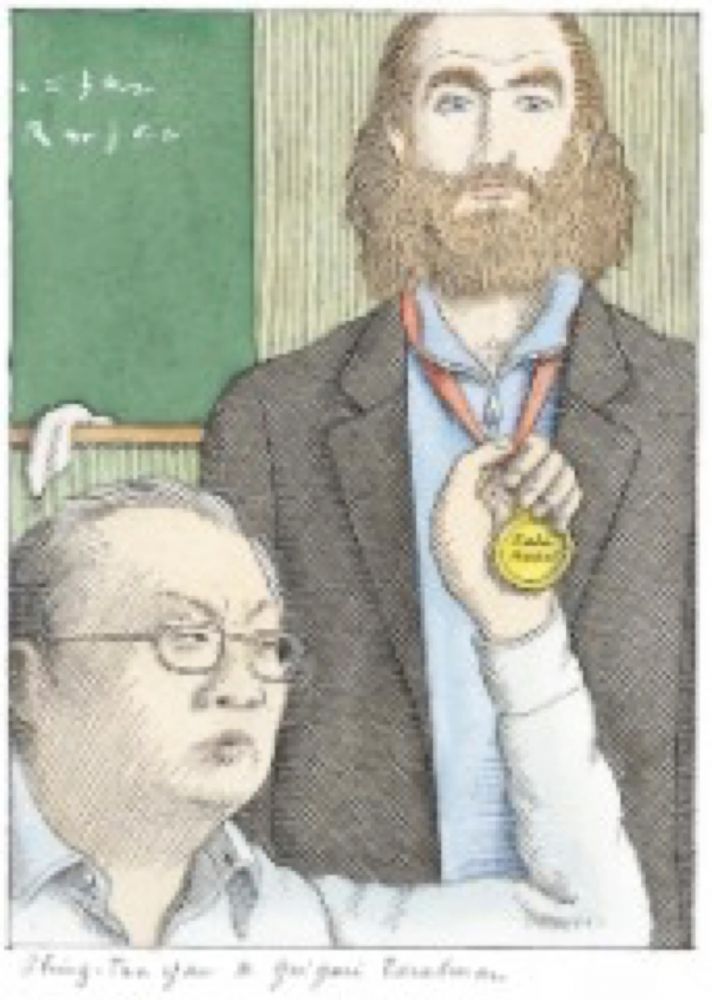

现年57岁,矮而壮实的丘,穿着长袖衬衫,戴着黑框眼镜,手插在口袋里,站在演讲台上,描述了他的两个学生朱熹平和曹怀东如何在几周前完成了庞加莱猜想的证明。“我很肯定朱和曹的工作,”丘说,“中国数学家应该有理由去为这个问题完全解决的巨大成功而感到自豪。”他说朱和曹感激他长期的美国合作者理查德·哈密尔顿,解决庞加莱猜想大部分的功劳应该归哈密尔顿。他还提到了俄罗斯数学家格里高利·佩雷尔曼并承认他做出了重要贡献。然而,丘说:“佩雷尔曼的工作给人留下深刻印象,但很多关键想法的证明只有梗概和略述,经常缺失完整的细节。”他补充说:“我们想请佩雷尔曼来作评论。但佩雷尔曼住在圣彼得堡,并且拒绝与他人沟通。”

90分钟内,丘讨论了他的学生证明中的几个技术细节。当他讲完后,没有人提出任何问题。然而当天夜里,一名巴西物理学家在他的博客上发表了这次演讲的报告。“看来中国很快就要在数学上也取得领先了,”他写道。

格里高利·佩雷尔曼的确在隐居。他去年十二月放弃了自己在圣彼得堡Steklov数学研究所的研究员工作;他几乎没有朋友;他与母亲同居市郊的一所公寓。尽管他之前从未同意别人采访他,在我们六月底,丘在北京的会议之后不久,在城里走了很长一段时间拜访他时,他却是兴奋和坦率的。“我在寻找朋友,而且他们不一定非得是数学家,”他说。那次会议前一周,佩雷尔曼花了数小时与58岁的国际数学联盟(IMU,这一学科有影响力的专业组织)主席John M. Ball爵士讨论庞加莱猜想。这次在俯瞰涅瓦河的一座堂皇大厦中的会议中心里进行的会面相当不平常。五月底,因为佩雷尔曼在庞加莱猜想上的工作,一个由9 名卓越数学家组成的委员会投票授予他菲尔兹奖,Ball是去圣彼得堡说服他在8月22日马德里的IMU四年一度的会议中公开颁奖礼上接受这一荣誉的。

菲尔兹奖就像诺贝尔奖,设立的部分缘由是出于超越国家仇恨,提升科学的愿望。德国数学家被排斥在1924年第一届IMU会议之外,尽管这一禁令在第二届会议前就取消了,但这造成的损害,引发了1936年“尽量完全超越国界和客观”的菲尔兹奖的创立。

然而,四年一度,每次颁给2-4名数学家的菲尔兹奖并不仅要奖励过去的成就,而且还要激励未来的研究;因为这个原因,它只颁给40岁及以下的数学家。最近几十年,随着职业数学家数目的增长,菲尔兹奖声望也逐渐提升。差不多70年间只有44人获得这一奖项——包括三名工作与庞加莱猜想涉及密切的数学家——而且还没有哪个数学家曾经拒绝领奖。不过,佩雷尔曼告诉Ball他没有意愿接受。“我拒绝,”他简单地说。

从2002年11月起的八个月时间,佩雷尔曼分三部分在互联网上发布了一份庞加莱猜想的证明。正如咏叹调的十四行诗一样,一个数学证明拥有独特的形式和一套惯例。它由公理或大家承认的事实开始,用一系列逻辑陈述得出结论。如果逻辑被认为毫无瑕疵,那么结果就成了定理。与基于证据,因此要遭受资格证明和不断修订的法律或自然科学不同,定理的证明是完善的。证明准确性的判断由经过同行评议的杂志仲裁;为保证公平,评议者由杂志编辑仔细选择,评议文章的作者身份是保密的。正式发表意味着证明是完善,正确和独创的。

根据这些标准,佩雷尔曼的证明是不够正统的。对这样一份野心勃勃的工作,他的证明却令人惊异地简短;本该精心阐述数页的逻辑推理经常被严重压缩。此外,证明没有直接提到庞加莱猜想,并且包含了很多与核心命题无关的优雅的结果。但是,四年后,至少两组专家审视了这份证明,但并没有从中找到重大的纰漏和错误。数学共同体开始形成共识:佩雷尔曼证明了庞加莱猜想。虽然如此,可证明的复杂性——以及佩雷尔曼在一些重要声明上的简略表达——使得它容易受到挑战。具有必需的专业知识来对此作出评价和维护的数学家很少。

2003年佩雷尔曼在美国进行了一系列关于此证明的演讲后,回到了圣彼得堡。自那以后,尽管他继续用电子邮件回应质疑,他与同事之间的联系却达到了最少的程度,并且由于无人所知的原因,他没有去正式发表这一结果。但6月13日年满40岁的佩雷尔曼有获得菲尔兹奖的资格,这仍然是几乎没有疑问的。 Ball本来计划将IMU2006年年会办成历史性事件。多达三千名数学家会参加,而且西班牙国王Juan Carlos也同意主持颁奖仪式。IMU的通讯预言这次会议将会被铭记为“这一猜想变为定理的场合”。 Ball坚决要保证佩雷尔曼的出席,因此他决定去圣彼得堡。

Ball本来想对他的行程保密——菲尔兹奖获得者的名字要在颁奖典礼上正式宣布——而且他与佩雷尔曼会面的会议中心无人使用。在两天的十个小时内,他试图说服佩雷尔曼同意接受这个奖。消瘦、谢顶、卷须、浓眉、眼珠青绿的佩雷尔曼有礼貌地倾听。他三年不说英语了,但他流利地回避着Ball的恳求,同时带Ball走了很长一段路——这是佩雷尔曼的最爱活动之一。正如他两周后对这次谈话的总结:“他给我三个可选方案:接受奖项并到场;接受奖项不到场,接着稍后把奖送过来;第三是我不接受这个奖。从一开始,我就告诉他们我选了第三个。”佩雷尔曼解释,他对菲尔兹奖不感兴趣。“这与我完全无关,”他说,“大家都理解,如果证明是正确的,那么就不需要别的认可了。”

Grigory Perelman (right) says, "If the proof is correct, then no other recognition is needed." Shing-Tung Yau isn’t so sure.Pierre Le-Tan

自从一百多年前亨利·庞加莱提出这个猜想以来,几乎每年都有人宣称猜想得到了证明。庞加莱是法国一战期间总统雷蒙德·庞加莱的堂弟,也是十九世纪最有创造力的数学家之一。纤细、近视、并且以心不在焉昭著的他在1904年(他逝世前八年)构思了这个著名的问题,并且把它作为一个随便的问题放到一份65页纸的论文结尾。

庞加莱在解决这个猜想上没有多大进展。“Cette question nous entraînerait trop loin”(“这个问题会把我们带得很远”),他写道。他是拓扑学的创始人。拓扑学又被大家视为“胶皮几何”,它研究的是空间的本质属性。以拓扑学家的观点,面圈与带柄的咖啡杯没有区别。他们都有一个洞,并且可以在不弄破,不切断的情况下变形成彼此。庞加莱用术语“流形”来描述这样的抽象拓扑空间。可能的最简单的二维流形是足球的表面,这对拓扑学家而言就是一个球面——即使它被重踏、拉伸或是弄皱也如此。证明一个可以用许多形状存在的物体是所谓的二维球面,方式是说明它是“单连通”的,即没有洞穿透它。与足球不同,面圈就不是真正的球面。如果你在足球上系一个活扣,你可以轻松地在球体表面上滑动活扣把它拉闭。但要是你在面圈上穿过中间的洞系一个活扣,你就不能在不扯断面圈的情况下把活扣拉闭。

十九世纪中期,人们就已经充分了解了二维流形的性质。但对二维流形成立的结论是否对三维也成立,人们仍然不清楚。庞加莱提出,所有三维单连通闭流形——那些没有洞,范围有限的流形——都是球面。这一猜想对研究已知最大的三维流形——宇宙的科学家有潜在重要性。然而,在数学上证明这一点可远不轻松。很多尝试仅仅造成了尴尬,但有些尝试通向了一些重要的数学发现,其中包括Dehn引理,球面定理和环路定理的证明,这些成为了现在拓扑学的基本原理。

到二十世纪六十年代,拓扑学成为了数学界最高产的领域之一,年轻的拓扑学家开始经常向庞加莱猜想发动进攻。令大多数数学家惊讶的是,人们证明了四维、五维以及更高维的流形都比三维的情形更好处理。到1982年,除三维情形外的庞加莱猜想都已经获证。在2000年,一家促进数学研究发展的私人基金会——克莱数学研究所把庞加莱猜想列为数学中最重要和突出的七个问题之一,并且向证明此猜想的人悬赏一百万美元。

“我作为数学家的一生都献给了庞加莱猜想,”哥伦比亚大学数学系主任John Morgan说:“我从来没想过我还能看到一个解答。我本来认为没人能做到的。”

格里高利·佩雷尔曼本来不打算当数学家。“我从没做这样的决定,”我们见面时他说。我们在他住的公寓楼外,那是在Kupchino土褐色的高楼群中的一座。佩雷尔曼的父亲是电力工程师,鼓励他对数学的兴趣。“他给我逻辑以及其他数学问题让我思考,”佩雷尔曼说:“他弄来很多书让我读。他叫我怎么下国际象棋。他为我而自豪。”他父亲给他的一本书叫“有趣的物理”,这是二十世纪三十年代苏联最畅销的书籍。在前言部分,作者描述书的内容有“谜题,头脑体操,有趣轶事以及意外的比照”,并且补充说:“我从Jules Verne,H. G. Wells,Mark Twain以及其他作家那里引用了许多内容,因为,除了要提供消遣,这些作家描述的稀奇古怪的试验可以作为物理课上有益的例子。”书中的话题包括如何从一辆飞驰的汽车上跳下来及其原理,“根据浮力法则,我们在死海中永远不会淹死。”

俄罗斯社会认为有价值的正是佩雷尔曼为取乐而做的,而且他给了人们惊喜。他十四岁时就成为了当地数学俱乐部的明星。1982年,也就是丘成桐获菲尔兹奖的那一年,佩雷尔曼在布达佩斯特的国际数学奥林匹克竞赛(IMO)上以满分成绩夺得金牌。他与队友关系友好但不亲近——“我没有密友,”他说。他是同年级中仅有的两三个犹太人之一,而且他对歌剧非常喜好,这也让他不合群。他的母亲,一名专科学校的数学老师,拉小提琴,并且在他六岁时就跟他谈歌剧。到佩雷尔曼十五岁时,他就花零用钱买唱片。他陶醉于拥有一张著名的,1946年由Licia Albanese饰演薇奥莱塔的《茶花女》唱片。“她嗓子真好,”他说。

当佩雷尔曼于1982年他十六岁时进入列宁格勒大学,他选了几何高级班,并解决了Steklov研究所数学家,也是他后来的博士生导师Yuri Burago提的一个问题。“有很多能力很高的学生在思考前就能说出结论,”Burago说,“Grisha不同。他想得很深刻。他的回答一直是正确的。他总是检查得非常非常仔细。”Burago补充道,”他做得并不快。速度没有任何意义。数学不是靠速度,而是靠深度。”

九十年代初期在Steklov研究所,佩雷尔曼成为了黎曼几何和Alexandrov空间的专家——并且开始在俄罗斯和美国最主要的数学期刊上发表文章。1992年,佩雷尔曼接到邀请,在纽约大学和Stony Brook大学各待了一个学期。然后他离开了美国。那年秋天,俄罗斯经济已经崩溃。麻省理工学院(MIT)的数学家Dan Stroock回想起他偷带一大笔美元回国交给一名Steklov研究所的退休数学家,这位数学家像他的许多同事一样变得穷困潦倒。

佩雷尔曼很高兴呆在美国这个国际数学共同体的首府。他每天都穿同一件褐色灯芯绒夹克,并且告诉纽约大学(NYU)的朋友们他靠面包、干酪和牛奶的饮食生活。他喜欢走到布鲁克林,在那里他有亲戚,而且能买到传统的俄罗斯棕面包。他的一些同事对他几英寸长的手指甲感到吃惊。“它们要长,我干吗不让它们长?”要是有人问他为什么不剪指甲时他就会这么说。他一周一次与一名中国年轻数学家田刚开车去普林斯顿参加高级研究所的讨论班。

几十年来,这个研究所和附近的普林斯顿大学都是拓扑学研究的中心。七十年代后期,一个喜欢用剪刀和折纸考验自己想法的普林斯顿大学数学家 William Thurston提出了一种给三维流形分类的方法。他主张,流形虽然可以呈现许多不同的形状,但它们都有一个“首选的”几何结构,正如一块丝绸挂在裁缝的模特身上呈现模特的形状一样。

Thurston提出,每个三维流形可以被分为八种分支中的一块或多块,这八种分支中包括球面。Thurston的理论——后来被人们视为几何化猜想——描述了所有可能的三维流形,因此对庞加莱猜想是强有力的推广。如果这个猜想得到证实,那么庞加莱猜想也就获证了。哈佛大学数学家Barry Mazur说,证明Thurston和庞加莱猜想“的确打开了大门”。这些猜想的证明所隐含的意义对其他学科可能很多年都不明显,但对数学家而言这些问题是最基本的。“这就像二十世纪的毕达哥拉斯定理,”Mazur补充说:“这改变了(数学的)前景。”

1982年,Thurston因他对拓扑学的贡献获得了菲尔兹奖。同年,康奈尔大学的理查德·哈密尔顿发表了一篇研究名叫Ricci流的方程的论文,被人们猜想与解决Thurston猜想,继而解决庞加莱猜想有关。正如热方程描述热如何在均匀分布在物质当中——例如在金属片中从温度高的部分流向温度低的部分——从而使温度更均衡,Ricci流通过平滑奇异点给流形更均衡的几何结构。

哈密尔顿是一名辛辛那提医生的儿子,他反抗数学家职业的古板老套。鲁莽和无礼的是,他骑马,冲浪,连续泡女朋友。他仅仅把数学看成生命中的乐趣之一。49岁的他被人们视为有才气的演讲者,但他在一系列Ricci流的开创性论文后发表的文章便与此没什么关联,而且他也不怎么带研究生。佩雷尔曼读过哈密尔顿的论文,去听了他在高级研究所上的报告。后来佩雷尔曼谈起他仍很羞涩。

“我确实想要问他些事情,”佩雷尔曼回忆:“他微笑着,而且相当有耐心。他实际上告诉了我几年后他发表论文中的很多内容。他毫不犹豫地告诉了我。哈密尔顿的公开和慷慨——这的确吸引了我。我不能说大多数数学家也都是这么做的。”

“我当时在研究别的东西,尽管偶尔我也会考虑Ricci流,”佩雷尔曼补充说:“不是很伟大的数学家也看得出来这对几何化会很有用。我感觉我对这方面不太了解。我就一直问问题。”

丘成桐也问了哈密尔顿有关Ricci流的问题。丘和哈密尔顿七十年代就见面了,而且走得很近,尽管他们的性情和背景有相当大的差异。圣迭戈的加利福尼亚大学一位对两人都有了解的数学家称他们为“彼此生命中的数学之爱”。

在1949年丘五个月大时,丘一家跟着几十万逃离毛军队的难民从大陆搬到香港。前一年,他的为联合国做救济工作的父亲在一系列失败的投资中损失了大部分家产。在香港,为了养活他的妻子和八个孩子,他辅导大学学生古典中国文学。

丘14岁时,他的父亲死于肾癌,留下他母亲靠基督教士的救济和卖小手工艺品的微薄收入糊口。直到那时丘还是个没什么特别的学生。但他开始全身心投入学业,辅导其他学生数学来挣钱。“驱使丘前进的部分原因是他把自己的生命看成是父亲的复仇,”MIT的数学家,认识丘二十年的Dan Stroock说:“丘的父亲就像孩子挨饿的犹太法典遵守者。”

丘在香港中文大学学习数学,在这里他吸引了中国著名数学家陈省身的注意,他帮丘赢得了加州大学伯克利分校的奖学金。陈创造了一个将拓扑学与几何学联系起来的著名定理。他把他大部分时间用在了美国伯克利。他常去香港,台湾,以及后来的中国。他在中国知识分子的成就中是一个令人崇敬的象征,促进中国数学和科学的研究。

1969年,丘开始在伯克利读研究生,每学期读七门课程并旁听几门课程。他把一半的奖学金寄回给中国的母亲,并且以他的坚韧给教授留下了深刻印象。当他发现另外两名数学家与他做同一个问题时,他不得不与他们分享了他的首个主要成果带来的荣誉。1976年,他证明了一个流形类型学中有二十年历史,现在对弦理论至关紧要的猜想。一名法国数学家已经给出了这个问题——称为卡拉比猜想——的一个证明,但丘的证明由于更一般化,因此更强。(物理学家现在称其为卡拉比—丘流形。)“他对这个问题并没有想出来什么新方法,而是用纯粹的才智和意志力,去解决当时只有他能解的极其艰难的技术性问题,”高级研究所的前主任,几何学家菲利普·格里菲斯说。

1980年丘30岁时,他成为了高级研究所有史以来授予永久教员职位的,最年轻的数学家之一,他也开始吸引有才能的学生。他两年后赢得了中国人的第一个菲尔兹奖。那时陈七十岁,快要退休了。根据陈的一个亲戚的话,“丘决定他要成为下一个著名的中国数学家,而陈是时候淡出了。”

哈佛大学一直努力招丘入校,在1983年,他们要第二次请丘来时,菲利普·格里菲斯跟教工部主任讲了中国名著《三国演义》中的一个故事。公元三世纪,一名中国军阀梦想创立一个帝国,但中国最有才华的谋士却·为竞争对手效劳。这位军阀三次去敌人的领地寻找这位谋士。给这位谋士留下深刻印象,决定加入(三顾茅庐),他们一起成功地建立了一个王朝。受到这个暗示,主任飞往丘当时所居住的费城请他来。即使如此,丘还是拒绝了这份工作。直至1987年,他才最终同意去哈佛任教。

丘大揽大包的作风延伸到了与同事和同学的合作,并且除了主导自己的研究工作之外,他开始组织讨论班。他频繁地与创造力出彩的数学家联合,包括 Richard Schoen和William Meeks。但丘对哈密尔顿的印象特别深刻,无论是他的张扬还是他的想象力都一样。“与他在一起我可以感到很开心,”丘在北京的弦理论会议期间告诉我们。“我可以与他一起游泳,与他和他的女友们一起出行,做任何事情。”丘确信哈密尔顿可以用Ricci流方程解决庞加莱和Thurston猜想,并且他怂恿哈密尔顿在这些问题上集中注意力。“与丘的碰面改变了他的数学生活,”他们两人的一个朋友谈起哈密尔顿时说:“这是他第一次关注极端重要的课题。与丘谈话给了他勇气和方向。”

丘相信,要是他能协助解决庞加莱猜想,那不只是他的胜利,也是中国的胜利。九十年代中期,丘和其他几个中国学者开始会见江泽民,讨论怎样重建在文化大革命期间被严重摧毁的国家科研院所。中国大学的条件很可怕。据因证明高维情形下庞加莱猜想而获得菲尔兹奖,从伯克利退休后在香港教书的Steve Smale所言,北京大学“礼堂充满了尿味,所有的助理教授共用一个休息间和办公室”,而且教员工资低得可怜。丘说服一名香港房地产大亨帮北京的中国科学院数学所提供经费,并且为45岁以下的中国数学家设了个菲尔兹奖式的奖项。丘在中国的旅行中,吹捧哈密尔顿及他们在Ricci流和庞加莱猜想上的合作成果,作为中国年轻数学家的榜样。就像他在北京的发言:“他们总是说举国应该向毛或者是一些大英雄学习。因此我跟他们开玩笑,但我有一半是认真的。我说举国应该向哈密尔顿学习。”

格里高利·佩雷尔曼已经在向哈密尔顿学习了。1993年,他开始了在伯克利的两年研究员生活。当他在那里时,哈密尔顿在学校里做了几次演讲,有一次他提到他正在研究庞加莱猜想。哈密尔顿的Ricci流方法极端技术化,用起来很棘手。在他于伯克利的一次演讲之后,他告诉佩雷尔曼自己最大的障碍。空间在Ricci流下光滑,但有些区域变形成了数学家所称的“奇异点”。有些称为“瓶颈”的区域成了密度无穷大的弱区。对哈密尔顿而言更大的麻烦出在一种他称为“雪茄”的奇异点。如果雪茄出现,哈密尔顿担心一致的几何学或许不可能做得到。佩雷尔曼意识到他写的一篇关于Alexandrov空间的论文或许能帮助哈密尔顿解决Thurston猜想——以及庞加莱猜想——只要哈密尔顿能解决雪茄问题。“某一刻我问哈密尔顿他是不是清楚我已经证明但没有公开发表的某些坍塌结果,”佩雷尔曼说:“后来我才意识到他根本没弄懂我在讲什么。”MIT的Dan Stroock说:“佩雷尔曼可能已经从丘和哈密尔顿那里学到了东西,但那时他们没有向他学习。”

在伯克利的第一年末,佩雷尔曼写了几篇高水平的原创论文。他被邀请在1994年IMU苏黎世年会上作报告,并接到了斯坦福,普林斯顿,高级研究所以及特拉维夫大学的任教邀请。与丘相像,佩雷尔曼是令人敬畏的难题解决者。与花成年时间构建一个复杂理论框架,或是定义新的研究领域的方式不同,佩雷尔曼集中精力取得特别的结果。根据与佩雷尔曼共事的俄罗斯有名几何学家Mikhail Gromov的话,他一直在设法克服与Alexandrov空间有关的技术问题,但这显然把他卡住了。“他做不出来,”Gromov说:“这没有希望。”

佩雷尔曼告诉我们他喜欢一次搞好几个难题。然而在伯克利,他发现自己一次又一次回到了哈密尔顿的Ricci流方程以及哈密尔顿认为他能凭此解决的那个难题。佩雷尔曼的一些朋友注意到他越来越深居简出了。从圣彼得堡来的呆在他公寓的拜访者都被房间的空荡程度感到震惊。其他人担心他似乎要把生命耗在这些刻板的公理上。当斯坦福大学聘用委员会的一名成员应推荐信的要求向他要简历,佩雷尔曼拒绝了。“如果他们了解我的工作,他们就不需要我的简历,”他说:“如果他们需要我的简历,他们一定不了解我的工作。”

最后他收到了几个邀请他工作的提议。但他全部拒绝了,并且在1995年夏回到了圣彼得堡,在Steklov研究所干他的老本行,在这里他一个月的工资还不到一百美元。(他告诉一个朋友他在美国已经存了足够他过余生的钱。)他父亲在此之前两年已经搬到了以色列,他的妹妹计划大学毕业后也搬过去。然而他母亲决定留在圣彼得堡,佩雷尔曼与她一起生活。“我意识到在俄罗斯我工作得更好,”他对在Steklov的同事说。

29岁时,佩雷尔曼坚定地确定了自己要做一名数学家,可是他在很大程度上不受职业责任的约束。他自由地从事自己想要做的难题,而且他清楚无论他是否正式发表他的工作成果,他的工作都会被认真看待。斯坦福大学的数学家YakovEliashberg在伯克利认识了佩雷尔曼,认为他回到俄罗斯是为了研究庞加莱猜想。“为什么不是呢?”佩雷尔曼在我们问起Eliashberg的预感是否正确时说。

网络使佩雷尔曼可以在单独工作的同时继续一点一滴充实他的知识库。“他不需要任何帮助,”Gromov说:“他喜欢独处。他让我想起牛顿——着迷于一个想法,自己工作,漠视他人的意见。牛顿更可憎。佩雷尔曼好些,但他太过于着迷了。”

1995年,哈密尔顿发表了一篇论文,其中他对完成庞加莱猜想的一个证明的自己的一些想法进行了讨论。读了这篇论文,佩雷尔曼意识到哈密尔顿在克服阻挡他的障碍——瓶颈和雪茄——上并没有进展。“1992年年初之后我没有看到任何有进展的迹象,”佩雷尔曼告诉我们:“或许他更早时候就卡住了。”然而,佩雷尔曼认为他看到了绕过僵局的一条道路。1996年,他给哈密尔顿写了一封长信,概述了他的想法,希望能合作。“他没有回复,”佩雷尔曼说:“因此我决定单干。”

丘不知道哈密尔顿在庞加莱猜想上的工作已陷入停滞。他愈发担心自己在数学界的地位,尤其是在中国,他担心有年轻学者会试图取代他成为陈的继承人。丘证明了他最主要的结果后已经过了十几年,尽管他继续大量发表论文。“丘想当几何学的国王,”Stony Brook大学的几何学家Michael Anderson说:“他相信一切成果都应该出于他,他应该加以监督。他不喜欢人们侵犯他的领地。”丘下定决心保持对他的领域的控制,他驱使他的学生处理重要的难题。在哈佛,他开了一个出了名难的微分几何讨论班,一周三次,每次三小时。每个学生都发一份新发表的证明,并被要求进行重新证明,修订错误并填补空白。丘相信数学家有义务阐述清楚,并向他的学生强调步步精确的重要性。

数学上有两种方式作出被承认的原创性的贡献。第一种是给出原创的证明。第二种是确认其他人的证明有重大空白,并补充缺失的大段证明。然而,只有纯粹数学上的空白——遗漏或弄错的论述——才会成为声明原创性的基础。填补说明性的空白——捷径和缩写,用来使得证明更有效率——并不算数。1993年Andrew Wiles发现他对费尔马大定理的证明中有一处空白,任何人都可以涉猎这个难题。直到后一年,Wiles修正了错误。大多数数学家才对此表示认同。与之相对比,如果一个证明暗含的步骤可以由一名专家清楚写出,那么这个空白就仅仅是一个说明部分,证明也应该被认为是完善和正确的。

偶尔,很难对数学空白与说明部分的空白之间作出明显的区别。至少有一次,丘和他的学生似乎把这两者弄混了,声明了其他数学家相信没有根据的原创性。 1996年,伯克利一名叫Alexander Givental的年轻几何学家证明了一个与镜面对称有关的数学猜想,该猜想解释了弦理论的基本原理。尽管其它数学家看不懂Givental的证明,但对他解决了这个问题仍持乐观态度。正如一名几何学家所言:“当时没有人说这个证明不完善不正确。”

1997年秋,丘的前学生,在斯坦福任教的刘克峰,在哈佛发表了一次关于镜面对称的演讲。根据两名在场的几何学家所言,刘给出了一个与Givental的证明惊人相似的证明,但刘却把它说成是他与丘以及丘的另一名学生三人合著的论文。“刘提到了Givental,但仅仅是作为一长串对这一领域作出贡献的人中的一位,”其中一名几何学家说。(刘坚持他的证明与Givental的不同。)

差不多同时,Givental收到了一封丘和他的合作者署名的电子邮件,里面解释他们发现他的论述不可能读懂,他的符号也让人无法理解,并且他们自己给出了一个证明。他们赞扬Givental“卓越的想法”并写道:“在我们论文的最终版中会向您的重要贡献致谢。”

几周后,论文“镜面原理I”出现在《亚洲数学杂志》上,这份杂志丘也参与编辑工作。文中丘与他的合著者将他们的工作描述为镜面猜想的“第一份完善的证明”。他们只是顺便提到Givental的工作。“不幸的是,”他们写道,他的证明“很多著名专家都读过,是不完善的。”然而,他们没有确定一个具体的数学空白。

Givental感到吃惊。“我要知道他们的异议是什么,”他告诉我们:“而不是要揭发他们或是捍卫我自己。”1998年3月,他发表了一份包含三页脚注的论文,脚注中他指出丘的证明与他自己的证明之间大量的相似之处。几个月后,芝加哥大学的一名年轻数学家应老资格同事的要求调查这次争论,得到的结论是Givental的证明是完善的。丘说他与他的学生几年来一直为这个证明而努力,他们得到了独立于Givental的结果。“我们有我们自己的想法,我们把它们写了出来。”他说。

这个时期,丘与陈和中国数学会发生了第一次严重的冲突。多年来陈一直希望IMU年会在北京举办。据几名当时活跃在IMU的数学家说:丘最后时刻努力要让会议改在香港举办。但他没能说服足够多的同行赞同他的提议,IMU最终决定在北京举办2002年年会。(丘否认他设法把会议移到香港举办。) IMU从代表中指定了丘最成功的学生田刚,参加一个选择会议演讲人的小组。田曾与佩雷尔曼一起在纽约大学呆过,现在是MIT的教授。北京的主办委员会也请田做大会报告。

这让丘很吃惊。就在2000年3月,他发表的一篇综述文章中还充满了对田和他们合作项目的热情引用。但如今他要报复!就在2002年8月底数学家大会开始前几天,丘在北京组织了他的第一次弦理论会议。他说服斯蒂芬·霍金以及几名诺贝尔得主来参加,当时的中国报纸成天都登满了这些著名科学家的照片。丘甚至成功安排他的小组拜会了江泽民。一名协助组织数学家大会的数学家回忆,沿北京机场高速公路,“到处都贴满了有斯蒂芬·霍金照片的广告牌。”

那年夏天,丘没有太多去考虑庞加莱猜想。他对哈密尔顿有信心,尽管哈密尔顿步伐缓慢。“哈密尔顿是非常好的朋友,”在北京丘告诉我们:“他不只是朋友。他是个英雄。他如此有独创性。我们在为完成我们的证明而工作。哈密尔顿为此工作了25年。你工作,你就会疲劳。他大概有点累了——那么你就会想休息一下。”

然后,2002年11月12日,丘收到了一个由某位俄罗斯数学家发来的未具名的电子邮件。“但愿我能让您注意到我的文章,”电邮中写道。

11月11日,佩雷尔曼在数学家用来贴出预稿的 arXiv.org网页上贴出了一篇39页的文章,题目为“Ricci流的熵公式及其几何应用”。然后他把这篇文章的摘要用电子邮件给了美国的十几位数学家——包括哈密尔顿,田,还有丘——他们都好几年没有他的信了。摘要中,他解释他已经写好了几何化猜想的“一份折衷的证明梗概”。

佩雷尔曼没有提到过这个证明,或是将其给别人看。“我没有任何可以与之讨论这个问题的朋友,”他在圣彼得堡说。“我不想与我不信任的人讨论我的工作。”Andrew Wiles同样对他在研究费尔马大定理的事实保密,但在将证明公开前有一名同事帮他核验。佩雷尔曼随随便便就在网上贴了一份数学中最著名难题之一的证明,他不只是轻视了学术惯例,也冒了相当大的风险。如果证明有瑕疵,他会被公然羞辱,而且也没有办法阻止另一名数学家修补错误并声明获胜了。但佩雷尔曼说他不是特别关心。“我的理由是:如果我犯了个错,有人用我的工作成果作出了正确的证明,我也会感到满足,”他说:“我从未说过要做庞加莱猜想的唯一证明者。”

田刚是于他在MIT的办公室中收到佩雷尔曼的电子邮件的。他和佩雷尔曼于1992年就建立了友谊,当时他们都在纽约大学,并参加了普林斯顿的同一个数学讨论班。“我马上意识到了它的重要性,”田谈起佩雷尔曼的文章时说。田开始读文章,并与同样有热情的同事讨论。

11月19日,几何学家VitaliKapovitch给佩雷尔曼发了一封电邮:

嗨,Grisha,抱歉打扰了你,但很多人在问我你的预稿“Ricci流的熵公式……”。我的理解是你还不能完成哈密尔顿纲要的所有步骤,但你足以做到利用一些坍塌的结果证明几何化猜想。我说得对吗?Vitali。

佩雷尔曼第二天的回复很简洁:“说得对。Grisha.”

实际上,佩雷尔曼在网上发布的只是他证明的第一部分。但这足以使数学家看出他知道如何证明庞加莱猜想。哈佛大学数学家Barry Mazur用凹陷的挡泥板来形容佩雷尔曼的成就:“假定你的车有一块凹陷的挡泥板,你给技工打电话来问他如何把它弄平。技工在电话上告诉你怎样做会很困难。你不得不把汽车带到修理厂让他检查。然后他可以告诉你哪里应该敲几下。哈密尔顿引入的和佩雷尔曼完成的是瑕疵特性中彼此独立的步骤。如果你把 Ricci流应用于三维空间,它就会开始做出平整,把它弄平滑。技工连车都不需要看——只要应用方程即可。”佩雷尔曼证明了困扰哈密尔顿的“雪茄”实际上不可能发生,并且他阐明了“瓶颈”难题可以通过进行一系列复杂的数学步骤来解决:切掉奇异点,拼补糙边。“现在我们有方法做平滑,并且在关键点控制断裂了,”Mazur说。

田给佩雷尔曼写信,请他去MIT作关于他文章的报告。普林斯顿和Stony Brook的同行也发出了类似的邀请。佩雷尔曼都接受了,预订好了从2003年4月开始的一个月报告的计划。“为什么不呢?”他耸了一下肩告诉我们。密歇根州大的数学家FedorNazarov谈起数学家一般都会做的事情时说:“在你解决一个难题之后,你就会有强烈的欲望去讨论它。”

哈密尔顿和丘被佩雷尔曼的宣告重重打击了。“我们当时感觉没有别人能发现解答,”丘在北京告诉我们:“但是接着在2002年,佩雷尔曼说他发表了一些东西。他基本上走了个捷径,完全没有做出我们所做的详细的估计。”另外丘抱怨,佩雷尔曼的证明“写的方式凌乱不堪,以至于我们看不懂。”

佩雷尔曼的四月讲座之旅被数学家们和媒体看成重要的事件。他在普林斯顿讲座时,听众包括了John Ball,Andrew Wiles,证明黎曼嵌入定理的John Forbes Nash, Jr.以及细胞自动机生命游戏的发明者John Conway。令很多听众惊讶的是,佩雷尔曼根本没提到庞加莱猜想。“这是个证明了世界著名定理,却连提都不提的家伙,”弗吉尼亚工学院数学家Frank Quinn说:“他陈述了一些关键点和特殊的性质,然后回答问题。他正在创立可信度。如果他迫不及待地说,‘我把它证出来了,’他会遇到很大程度的阻力。”他补充道:“人们在期待一个陌生的视点。而佩雷尔曼比他们期望的还正常。”

让佩雷尔曼失望的是,哈密尔顿没有参加那一次,以及下面在Stony Brook的报告。“我是哈密尔顿的学生,尽管我没有得到他的认定,”佩雷尔曼告诉我们。但是哈密尔顿目前任教的哥伦比亚大学的John Morgan去听了在Stony Brook举办的报告,并在报告后邀请佩雷尔曼去哥伦比亚大学作报告。希望见到哈密尔顿的佩雷尔曼同意了。报告在一个周六的早上举行。哈密尔顿姗姗来迟,而且无论是在报告后很长时间的讨论会上,还是后面的午餐会上都没有提问。“我的印象是他只读了我文章的第一部分,”佩雷尔曼说。

2003年4月18日的《科学》杂志上,丘出现在一篇关于佩雷尔曼证明的文章中:“很多专家,尽管不是全部,似乎都确信佩雷尔曼踩熄了‘雪茄’并驯服了精密的‘瓶颈’。但他们对他能否控制“解决步骤”的次数信心不足。丘警告说,注意到许多其他对庞加莱猜想的证明尝试都被类似缺失的步骤所绊倒,这可能造成致命的瑕疵。”丘告诉我们,在数学家彻底检查完证明之前,应该以怀疑的目光对待证明。直到那时他还说:“这不是数学——这是信仰。”

7月中旬,佩雷尔曼在网上发布了他的证明的最后两部分,数学家们开始了正式解释的工作,艰苦地重新追踪他的脚步。在美国,至少有两队专家给自己分配了这一任务:田刚(丘的竞争对手)和John Morgan;以及密歇根大学的两名研究员。两者的计划都得到了克莱研究所的支持,它计划把田和Morgan的工作出版成书。这本书除了为其他数学家提供佩雷尔曼逻辑的向导外,也承认他成为克拉研究所为解决庞加莱猜想而设的一百万美元奖金得主候选。(为符合条件,一份证明必须在经过同行评议的地点正式发表,并且经受住数学界两年时间的详细审查。)

2004年9月10日,在佩雷尔曼回到圣彼得堡一年多后,他收到了田发来的一封长电邮,里面说他刚刚参加了普林斯顿为佩雷尔曼的证明所做的两周讨论会。“我想我们已经理解了整篇文章,”田写道:“它没问题。”

佩雷尔曼没有回信。正如他向我们解释的:“我不太担心我自己。这是个著名难题。有些人需要时间习惯于这不再是一个猜想的事实。我个人为自己作出了决定:远离鉴别认证也不参与那些会议。就我而言不去影响这个过程是重要的。”

当年7月,国家科学基金会发给丘,哈密尔顿以及丘的几名学生近百万美元,以认可他们研究和应用佩雷尔曼理论的“突破”性工作。数学的一整个分支在解决庞加莱猜想的努力中成长起来,而现在这个分支有荒废的危险。因解决四维情形的庞加莱猜想赢得菲尔兹奖的Michael Freedman告诉《时代》杂志,佩雷尔曼的证明是“对拓扑学这个特定分支的小小悲哀”。Yuri Burago说:“它毁了这个领域。这个证明完成后,许多数学家会移向数学的其他分支。”

五个月后陈去世,而丘确保陈的继承人是他——而不是田——的努力变得不道德起来。“这都是为了他们在中国称霸以及取得外籍华人中的领导权,”普林斯顿数学系前系主任Joseph Kohn说:“丘不妒忌田的数学,但他妒忌田回国后的影响力。”

尽管丘从婴儿时期之后,在中国一次还没呆过几个月,他还是确信他作为中国唯一一名菲尔兹奖得主的身份应该使他成为陈的继承人。2004年夏,丘在杭州浙江大学的一次演讲中,提醒听众他的中国出身。“当我一出飞机,踏上北京的泥土,就感到了身处祖国的巨大欢乐,”他说:“我可以自豪地说,在我获得数学菲尔兹奖时,我没有任何国家的护照,理应被视为中国人。”

第二年夏天,丘回到中国,在一系列中国记者对他的采访中,对田和北京大学的数学家发起攻击。在一篇发表在一份北京科技报纸上,标题为《丘成桐痛斥中国学术腐败》的文章中,丘称田“一塌糊涂”。他谴责田同时担任好几个教授职位,在中国一所大学几个月工作就敛取12万5千美元,而学生们一个月的生活费只有一百美元。他还控告田假冒的学识和剽窃,并且胁迫自己的研究生在他们的论文上添上他的名字。“我一路提携他取得今天的学术名望,我也应该为他的错误行为负责,”记者引用丘对他为什么感到有义务大胆说出来的解释。

在另一次访谈中,丘描述了菲尔兹奖委员会如何在1988年放弃了田,以及他如何在不同的评奖委员会中为田的利益进行游说,其中包括一次在国家科学基金会的行动,1994年这个基金会给了田50万美元研究经费。

田对丘的攻击感到震惊,但作为丘以前的学生,对此却毫无反抗能力。“他的指责没有根据,”田告诉我们。但他补充说:“我深受中国文化的影响。老师就是老师,要尊重。我很难想得出还能做些什么。”

丘在中国时,他拜访了他的一个学生,中山大学数学系主任—朱熹平。2003年春,在佩雷尔曼完成了他在美国的报告之旅后,丘召集朱和另一名学生,Lehigh大学的曹怀东,承担对佩雷尔曼证明的说明工作。朱和曹在丘手下学习Ricci流,而丘尤其认为朱是特别有前途的数学家。“我们要弄清楚佩雷尔曼的文章整体是否成立,”丘告诉他们。丘安排朱在2005-06学年去哈佛大学,在那里他开了一个佩雷尔曼那份证明的讨论班,并继续与曹一起研究他的文章。

2006年4月13日,《亚洲数学杂志(AJM)》编辑部的31名数学家收到了丘与杂志社另一名编辑发来的一封简短电邮,通报他们有三天时间对朱熹平和曹怀东题为《Ricci流的哈密尔顿—佩雷尔曼理论:庞加莱和几何化猜想》的文章进行评论,丘计划在这份杂志上正式发表这篇文章。电子邮件没有文章的复本、审查报告或是摘要。有一名编辑要求看看这篇文章,但被告知无法得到。4月16日,曹从丘那里得到信息,告诉他文章已经被AJM接受了,一份摘要贴在了这份杂志的网页上。

一个月后,丘在剑桥大学与克莱研究所所长Jim Carlson共进午餐。他告诉Carlson他想要用朱和曹文章的一个复本换田和Morgan所出那本书的原稿。丘告诉我们他担心田会试图窃取朱和曹的工作成果,而且他想让两边同时有权使用对方所著的文章。“我与Carlson吃午饭,邀请交换两份原稿,以确认没人可以抄对方的成果,”丘说。 Carlson提出异议,解释说克莱研究所还没有收到田和Morgan完整的原稿。

一星期后的周末,朱和曹在AJM网站上文章的题目变成了《庞加莱和几何化猜想的完全证明:Ricci流的哈密尔顿—佩雷尔曼理论的应用》。摘要也进性行了修改,并新添了一句话:“这份证明应该被视为Ricci流的哈密尔顿—佩雷尔曼理论的最高成就。”

朱和曹的文章长达三百多页,占满了AJM整本六月刊。文章大半专注于重新推导很多哈密尔顿的Ricci流结果——包括佩雷尔曼在他的证明中利用的结果——以及许多佩雷尔曼对庞加莱猜想的证明。在他们的引言中,朱和曹赞同佩雷尔曼“引进了新想法,来弄清楚用于克服哈密尔顿纲领中所保留主要障碍的重要步骤”。然而他们写道,他们不得不“用基于我们的研究成果得出的新方法替换掉佩雷尔曼的一些关键论述,因为我们无法领会佩雷尔曼的这些原创论述,而它们对几何化计划的完成是至关重要的”。熟悉佩雷尔曼证明的数学家对朱和曹在庞加莱猜想上贡献了新的重要方法持有争议。“佩雷尔曼已经作过了,而且他做得完善且正确”John Morgan说:“我没看出来他们做了什么不同的事情。”

6月初,丘开始公开宣扬这一证明。6月3日,在他的北京数学研究中心,他召开了一次新闻发布会。数学研究中心的代主任努力解释着研究庞加莱猜想的不同数学家的相关贡献,他说:“哈密尔顿的贡献在50%以上;俄罗斯人佩雷尔曼的贡献在25%左右;中国人,丘,朱和曹等等在30%左右。”(显然有时候连数学家也会在简单的加法上犯错)丘补充说:“考虑到庞加莱猜想的重要性,中国数学家30%的角色决不轻松。这是非常重要的贡献。”

6月12日,丘在北京举行的弦理论会议开幕前一周,《南华早报》报道:“帮助攻克‘千年数学难题’的大陆数学家学会邀请物理学家斯蒂芬·霍金教授的来访。同时也是曹教授老师的丘成桐说:他会把这一发现给霍金看,因为他相信这一理论会有助于他对黑洞形成的研究。”

丘在北京的讲话中告诉我们:“我们希望我们的贡献被人们理解。而且这也是一种鼓励朱的策略,他在中国做了真正轰动的工作。我是说,对这样一个百年难题的解决所做的重要工作,大概会影响未来数百年的数学发展。如果你能用任何方式把你的名字附在上面,那就是贡献。”

E. T. Bell,1937年出版的描述学科诙谐历史的《数学精英》一书的作者,曾经对“毁坏科学历史的优先权之争”发出悲叹。但在没有电子邮件,博客以及网页之前,通常流行一种特定规范。1881年,当时在卡昂大学的庞加莱与一名在莱比锡的德国数学家费利克斯·克莱因发生了争论。庞加莱发表了几篇文章,其中他把某种函数用另一位数学家的名字“Fuchsian”命名。克莱因写信给庞加莱,指出他自己和其他人也对这类函数做出了重大工作。庞加莱就这个话题的最后结论是从哥德的《浮士德》中引用的一段话:“Name istSchall und Rauch.”粗略地翻译,这对应着莎士比亚的“一个名字里面有什么呢?”

其实这正是丘的朋友扪心自问的一个问题。“我发现自己开始对丘似乎感觉需要追求更多名望而苦恼,”MIT的Dan Stroock说:“这是个作过宏伟工作,并从中获得堂皇奖赏的家伙。他拿了所有能拿的奖。似乎在这方面也要想法分一杯羹,我觉得这有点卑劣。”Stroock指出。25年前,丘的处境与今天的佩雷尔曼非常相似。他最著名的在卡拉比—丘流形上的结果对理论物理极为重要。“卡拉比概述了纲领,”Stroock说:“丘真正意义上是卡拉比的佩雷尔曼。现在他到了另一边。他对占去了卡拉比—丘流形工作的最重要的功劳根本不感到内疚。而现在他好像怨恨佩雷尔曼完成哈密尔顿纲领得到的功劳。我不知道他有没有想到过这个类比。”

数学比其他许多领域更依赖合作。大多数难题需要几个数学家的洞察力才能被解决,而且这个职业已经演化出一套分配个人贡献的标准,这个标准就像统治数学本身的法则一样严格。正如佩雷尔曼的阐述:“如果每个人都诚实,分享思想就自然而然。”许多数学家将丘在庞加莱猜想上所做的行为视为对这一基本道德规范的侵犯,并担心它对这一职业造成损害。“政治,权力和支配力在我们这个共同体中没有合理的角色,而且他们威胁到了我们领域的诚实性,”Phillip Griffiths说。

佩雷尔曼喜欢去圣彼得堡的Mariinsky剧场看歌剧。他在剧场后面高高坐着,无法分辨出歌手的表情,或是看到他们衣服的精细之处。但他只关心他们嗓音产生的声响,而且他说他所坐的位置比剧场里任何其它位置的音响效果都要好。佩雷尔曼对数学界——以及很大程度上对更大的世界——也从一个类似的距离去观察。

6月23日,在我们到达圣彼得堡之前,我们已经给他在Steklov研究所的电子邮箱里发了几封信,希望能安排一次会面,但没有他的回复。我们叫了辆出租汽车去他的公寓楼,由于不想去侵犯他的隐私,于是在他的信箱里留了一本书——John Nash的论文集,以及一张卡片,上面说我们会在第二天下午坐在附近操场的长凳上等他。在佩雷尔曼没有出现之后,第二天我们又给他留了一盒珍珠茶,以及一张写着我们希望与他讨论的几个问题的便条。第三次又重复了这个老办法。在我们确信佩雷尔曼不在镇上后,我们最终按响了他公寓的门铃,希望至少能与他母亲谈一谈。一位妇人应声让我们进去。佩雷尔曼在灯火朦胧的公寓门厅见到了我们。这时,我们才弄明白:他已经有几个月没看过他在Steklov的电子邮箱,并且这一星期都没看他的信箱。他不知道我们是谁。

我们安排好第二天早晨十点在Nevsky大道见面。从那里开始,穿着运动外套和平底便鞋的佩雷尔曼带我们在城里走了四个小时,评论着每一座大楼和每一处街景。之后,我们一起去看圣彼得堡音乐学校的声乐比赛,比赛持续了五个小时。佩雷尔曼再三说他已经退出了数学界,不再视自己为职业数学家了。他提到几年前他与一个同事就如何评价一个给出独特证明的作者而产生的争论,并且说他对这一学科松懈的道德规范感到沮丧。“不是那些触犯道德标准的人被视为异类,”他说:“而是我这样的人被孤立。”我们问他是否已经读过曹和朱的文章。“我不清楚他们做了什么新贡献,”他说:“显然,朱不完全理解这些论述,而重新做了一遍。”谈到丘,佩雷尔曼说:“我不能说我被伤害了。因为还有更惨的。当然,有很多比较诚实的数学家。这些人遵守道德规范。但他们却容忍那些不诚实的人。”

被授予菲尔兹奖的前景,使他不得不做出离开数学界的决定。“只要我没有引人注意,我就有选择,”佩雷尔曼解释:“或者做出一些丑陋的东西”——对数学界缺乏正直的抗议——“或者,…….这就是我不得不退出的原因。”(原文——“As long as I was not conspicuous, I had a choice,” Perelman explained. “Either to make some ugly thing”—a fuss about the math community’s lack of integrity—“or, if I didn’t do this kind of thing, to be treated as a pet. Now, when I become a very conspicuous person, I cannot stay a pet and say nothing. That is why I had to quit.”)。

我们问佩雷尔曼是否在拒绝菲尔兹奖并退出数学职业行列时,他也排除了任何影响数学界的可能性。“我不是政客!”他愤怒地回击。佩雷尔曼不愿说他对奖项的拒绝是否会延伸到克莱研究所的百万美元奖金。“在奖金颁发之前我不会决定是否接受,”他说。

俄罗斯几何学家Mikhail Gromov说他理解佩雷尔曼的逻辑:“要做伟大的工作,你得有纯洁的心灵。你只能考虑数学。其它一切都是人性的弱点。接受奖项就是在显示弱点。”Gromov说,其他人或许将佩雷尔曼拒绝接受菲尔兹奖视为傲慢自大,但他的原则令人钦佩。“理想的科学家做科学,其它什么事情都不关心,”他说:“他想要生活在理想当中。现在,我不认为他真的生活在这个理想的平面上。但他想这么干。”

原文链接:The Clash Over the Poincaré Conjecture | The New Yorker