- 文学城

- [mychina]

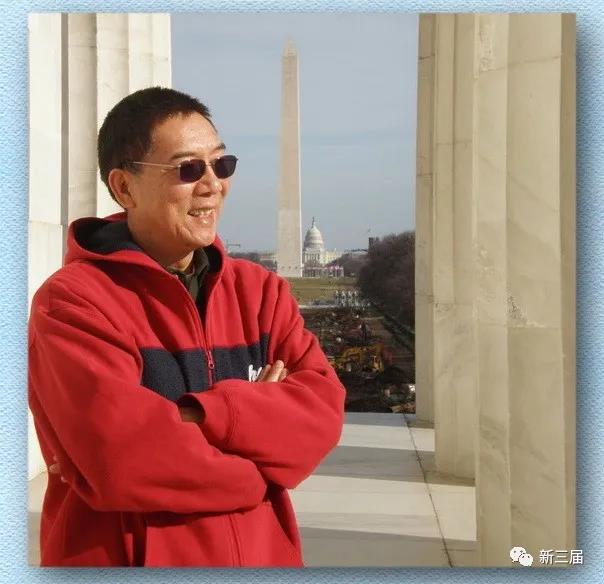

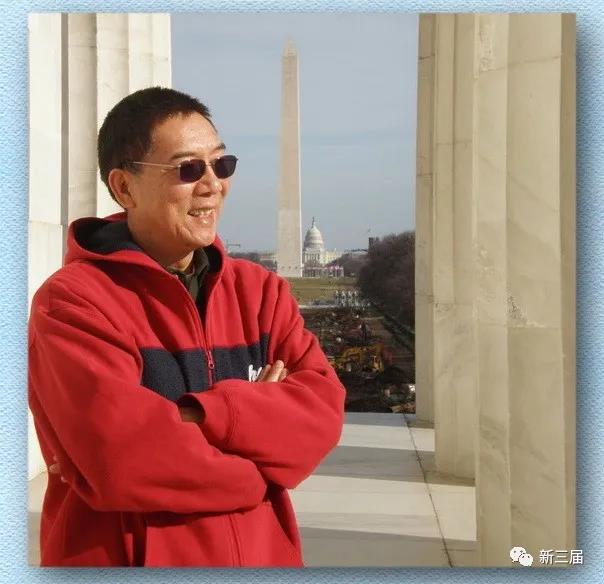

孔捷生,1952年生于广州,当过水乡插队知青、海南兵团知青、广州工厂工人。文革后发表文学作品,曾获1978年度、1979年度两届全国优秀短篇小说奖;曾获全国第二届优秀中篇小说奖。出版过多部小说、散文集。1980年代末移居美国。

原题

山林之子

作者:孔捷生

琼崖热带雨林雾岚缭绕,掩埋着我蜕下的青春鳞片。当最好年华遇上阴郁岁月,难免刻蚀出纵横纹路,如同五指山襞皱。我们那辈人经历的同质性,铸造了惊人相似的集体记忆。只有走出层林迭嶂,进入另一维度,才能挣脱羁绊,看到这个年代与另一年代的关联,感知我这代人之外另一群人的命运。他们与我们的不同故事,其实都是历史延续。酸涩往事已是嚼烂的槟榔。将目光投向丛林深处,这片热土在我到来之前,曾生长过怎样的故事与人物?五指山原住民是黎族和苗族。我只是被人工强行嫁接的苗芽,一如知青垦殖的橡胶树,并非原生物种。这代人遗落血汗与满山青春碎片,须臾被疯长藤萝覆过。我们终究不属于那个地方,哪怕色泽最深的记忆年轮,也只是人生片段。只有黎苗山民才是林莽儿女。我书写的《在小河那边》《南方的岸》《大林莽》等五指山故事,不过是他们民族叙事刻木纪年最浅的一道刀痕。苗族别省也有,仅见于海南岛的惟有黎族。当年我的农场近邻是黎寨,鸡犬之声相闻,老死不相来往。直至黎寨一复员兵拉队来邀战,我才在篮球场上初识黎族人。热风豪雨会冲刷掉许多旧事,但总有印象沉积下来,宛如树脂凝成沉香。哪怕我已远离,仍对斯土斯民有特殊感情。只有隐去个人悲欢,真正关注原住民历史、神话、民俗,才晓得这个弱小民族也谱写过地动山摇的故事,诞生过威震琼崖的人杰。我把读史镇纸压在19世纪晚期,便听到裂变锐响。中心衰败,边缘崛起,那就是晚清脉象图谱。边陲向来盛产英雄,宛如裂缝中的劲草,又似漆黑永夜的闪电。王维昌,海南仅有的两位黎族秀才之一,他是海南陵水县七弓峒主,世袭清朝保亭营抚黎局团总管。吊罗山是五指山伸向东南的一脉,七弓峒位于山麓。黎胞世代开门见山,重重叠叠的植物群落更把峰峦幻化为喧响海浪。王维昌不甘被丛山所囿,渴望见识更广阔的世界。光绪三十一年(1895年)王维昌渡海到省府广州,就读基督教会学校,成为第一个谙英语和对西方文化有认知的黎族人。他返回琼崖便在黎区兴教育,办私塾,免费招收黎家幼童读《三字经》《千字文》,更义助黎族青少年到陵水县城同仁学堂读书。1904年,王维昌喜得麟儿,取名王昭夷,寓意与期望尽在其中。汉文化视少数民族为蛮夷,峒主王维昌不避其讥,以“昭”字寄托本族觉醒与自强。王昭夷受父亲影响,自幼好学。他先在陵水县同仁学堂读书;十二岁被送到嘉积市美国教会办的觉民学校,王昭夷从美国传教士那里学会英语和许多科学知识。黎家峒主的汉化教育始于晚清,名将冯子材出身钦州边陲,官至广西提督。1885年中法战争,冯率领义勇黑旗军取得镇南关大捷。而后琼崖黎变骤起,两广总督张之洞派遣冯子材平乱抚黎。冯施霹雳手段之余设立抚黎局,免税粮,修桥建路,办教育,兴集贸。为黎家子弟提供免费教育的义学馆被称为冯公馆。王维昌识字之始就在冯公馆。王家父子先后接受西方文化启蒙,则来自海外传教士。1850年,法国天主教海外使团马逸飞神父已在丛山簇拥的琼中岭门建立了教会。那正是一百二十年后我挥洒血汗与青春的地方。1880年,美国基督教长老会初登琼岛,传教士们不避瘴疠蛮荒,举家深入五指山腹地,在黎村苗寨建立更多教会。西方宗教提灯觅路,走进土著原始鬼神传说,在鸿蒙未开的山野留下足印,却被其后革命的热风豪雨冲刷殆尽。中国近代史即将终章,二十世纪充满大激荡大裂变。现代史一开篇,就诞生太多叱诧风云的人物。王维昌本可成为黎家骄子而留名于琼崖英雄谱,惜乎他没这个命。1917年,辫子大帅张勋复辟事败;中华革命党改名为中国国民党;俄国发生二月革命,沙皇被推翻;德国帮助列宁回国,未几发生十月革命……这些重大事件在中国南陲边荒波澜不兴,时代凌乱足音被五指山烟岚吞没。这年黎区惊变,王维昌遭刺杀,头颅按猎头巫俗被割走。王昭夷时年十三岁,尚在嘉积教会学校读书。母亲黄氏强忍悲痛,把儿子送到海口基督教府城华美学校继续学业。经黄氏暗访,锁定主谋是陵城汉人奸商。原来,自冯子材入琼抚黎,大兴集贸,清末民初众多汉族商家到黎区做生意,以锄头、钩刀、食盐、布料换当地山货,诸如鹿茸、鹿胎膏、沉香、白藤、木材等。黎人憨厚,常被奸商所骗。王维昌身为总管,严厉处置无良商人。被断财路的奸商便雇黎族杀手行刺,首级送到陵城换取赏金。黄氏查明仇家,遍示证据。各村寨黎人都奉王维昌为尊,便一呼百诺,召集几百黎人团勇,杀入陵水县城报仇,并纵兵抢掠汉人商铺,然而杀手在逃。明代顾山介《海槎余录》书中有载:“黎人好斗善射,积世之仇必报。”这复仇使命注定留给王昭夷完成。1922年,王昭夷年满十八岁学成归来,世袭峒主并接管父亲统领的黎家武装民团。他谋定而动,突袭什那村,一举拿下凶手王老定、王老南,斩首祭父,并将首级悬于木棉树示众……基督教文化并不曾稀释他脉管里的黎家血液,这隐约预示了他的未来。青年王昭夷无意在山中称王。大仇得报后,他于1923年渡海到省府广东高等师范学校深造。他对文化的向往,确有乃父之风,更难得能学以致用,于1925年返琼追寻民族之根。黎族历史如树皮般粗糙,他们不谙历法,年代感模糊,只有传说堪以记史,如同结绳记事。王昭夷走村过寨作社会考察,并写出一部《琼崖各属黎区调查》专著。试想上世纪二十年代能潜心做学问的汉人都是凤毛麟角,更莫提弱小民族的年轻儿子。两年后,毛泽东写出《湖南农民运动考察报告》,那是革命指南手册。而王昭夷这部著作至今仍是民初黎族社会最权威、最珍贵的史料,亦成了黎家记忆一个绳结。大时代灼热气息已积聚成台风,它的追随者则如汛期鱼群,舍生忘死涌向革命的光源。1925年,孙中山逝世;国民党成立广州国民政府;国民革命军正式组建。这年王昭夷完成《琼崖各属黎区调查》一书后投笔从戎,进入广州黄埔军校受训,为第四期学员。黄埔军校前身是中国第一所军校——广东水陆师学堂,位于黄埔长洲岛,系两广总督张之洞创办。至民国时,国民党决议“开办军官学校,建立党军”,黄埔军校就此成为现代史坐标。军队不隶属国家而隶属政党,奠基于此。我读小学低年级时曾集体去参观黄埔军校,那是革命叙事重要符号,无论对国共都如是。及至文革它暂告关闭,连同与之相关的故事,都被归档到有待重新编撰的卷册。黄埔军校旧址至文革后才开放。延至今日,只有红色记忆才是它的丰碑镌刻。我还记得,黄埔军校大门外醒目写着:“升官发财请往他处,贪生畏死勿入斯门”。校容朴素整洁,木麻黄树笔直如士官生队列,夏日蝉鸣取代了军号和口令。使我记住此行却是少年阴影——集体乘船到长洲岛,渡轮临近靠岸,我玩心勃发,探身撩几把江水。卒被渡轮员工制止,此属危险行为。后来少先队总辅导员责令我写书面检讨,却非关安危,而是行为失检给少先队蒙污。这是个人向组织低头认错的受戒记录,我有生之涯第一份检讨书,令黄埔军校成了一道成长疤痕。我从未想过,个人膺服于集体和笃信某个主义信仰,这种人格锻造正始于黄埔军校,它确系中国革命的一个节点。1925年,珠江大潮昼夜拍击长洲岛,各种主义思潮泡沫飞溅。军校营房骚动不宁,红色史述之“第一次国内革命战争”已战云密布,学员们枕戈待旦,每日“三操两讲”,军事典范和革命思想是两大轴心。王昭夷同期校友,国民党方面计有高魁元、胡琏、李弥、张灵甫、文强、刘玉章、赖传湘、高吉人、谢晋元、毛人凤……等等;共产党这边有刘志丹、林彪、赵尚志、郭化若、段德昌、倪志亮、张宗逊、曾希圣……等等,这串名字俨然连缀史书章节的导读,至少是文末注脚。王昭夷人生路向和他们本无不同,但其后命途一个又一个歧异点,将他的名字扫入官史剪裁剔除的碎屑,连注脚里都了无痕迹。黄埔军校新学员前半年先受训,按考试成绩编成步兵军官生团。王昭夷编入二团第三连,该连出了两个国防部长,即分属国共两边的高魁元和林彪。第四期正式开学典礼在1926年春,校长蒋介石训话,要求黄埔学员时刻准备为革命牺牲。他阐述:“三民主义立足点是民生主义,民生主义最后一步是共产主义。不要因三民主义排斥共产主义,也不要因共产主义排斥三民主义。”身属六蛮之“岛夷”的王昭夷,对中原政治脉象毕竟有疏离。耳聆校长训词,深刻影响了他的判断,乃至左右了他的命运。

王昭夷在黄埔军校研习军官各项专业科目,兵器、战术、筑城、地形、基本战斗等等技能。大革命已迫在眉睫,第四期学员必须一年内速成两年学制的课程。中国是亚洲第一个共和国,却没有时间与耐心摸索共和之道,唯一听得懂的政治话语还是武力。帝制崩溃如悬河决堤,张元干《西江月》有句:“底事昆仑倾砥柱,九地黄流乱注”。从正统角度,挣脱束缚的湍流是失序之兆。黄水归流,回到既定河床才是天道。必须给一国同胞划分忠奸善恶,方能凸显吾党事业的意义。1926年七月,国民革命军在广州东校场誓师北伐。民国初期百川争流,阡陌纵横的短暂年代要翻页了。国共两家史观迥异,却对大一统的北伐均持肯定立场。只不过后者矢言“第一次国内革命战争”是共产党领导的,国民党仅系同路人,后来更叛变了革命。而誓师大会蒋总司令披肝沥胆之言是“我们每个革命军人,每个总理信徒,应当深念自己对人民对国家的职责,必须将打倒军阀打倒帝国主义的责任,担在自己肩上。要如此,只有大家精神团结起来,才能集中我们的势力。”事实证明,国共其后漫长交集与纠葛中,绝无可能团结,尤其在精神上。没有火药味和血腥味就算不上革命,那是历史车轮的驱动力和润滑剂。国民革命军以黄埔军校生为主体,铁流滚滚直扑武汉,旋又转战江西,大败孙传芳部。第四期在读学员未随师出征,他们主要负责防卫广州、惠州、虎门一线。武昌大捷的十月份,四期学员提前毕业,编入国民革命军。这年王昭夷廿二岁,他身边同学都年轻,中华民国也很年轻。大革命由矫健春燕长成猛禽,巨翼扶摇,从南到北掠过半个中国的天空,最后长啸俯冲,落在历史界碑——1927年。锐不可当的北伐军忽然从旗号到队形都凌乱起来。上海“四·一二”清党;五月,暴力土改引致“马日事变”,湖南清党;七月宁汉合流,通过决议“和平分共”,要求共产党员退出国民政府和军队;八月一日,中共南昌暴动……风起云涌的大时代须臾变得波谲云诡。王昭夷非国非共,如何选择站队朝向,成了贯穿一生的煎熬与痛苦。狂澜既倒的历史关口,其实无甚个人选择可言,有如时代巨掌把预示命运的龟甲掷落卦盘既定方位。我身历的另一个年代亦如此——当年沿着古代流放充军者的道路,我走进蛮荒烟瘴,被告知要终老于斯。于是发育期遇上反叛期,焦躁与愤怒将赐予我们的意义撕成碎片,我赌咒发誓要离开那个地方。然而岁月就象攀援寄生藤爬上知青茅寮,青春骚动被一圈圈年轮缠入生命树干深部,愤怒的对应物不再是湿热之地,而是窒息呼吸的时代。等到我终于离开,发现大山轮廓和丛林气息已永远伴随着我。我曾把这一情怀写进小说,如同青春乡愁。王昭夷是驾驭个人命运的特例。他起初未卷入政治漩涡,黎家之根不在中原厚土,而在南陲群山之中。当同学们相继成为国民革命军见习军官,他却抛下主义信仰的烦恼,返回黎山七弓峒。他的个人志向却非演武,而是重文。他秉承先父遗愿,建校兴学,在其辖区黎家子弟一律有教无类。王昭夷返琼并非遁世避乱,他没有忘记自己名字“昭夷”的深意蕴藉。然而,磅礴雷暴并未疏漏孤悬天末的海南岛。蛇形闪电如音叉挥落,测验每个人的辩音力。王昭夷感应显然异于旁人。只不过,当书桌被骤雨鞭打,主义与家训对撞,黎家火铳弓弩既不能保境,亦不能安民。大革命时期猝然终结,历史一步一个血印,更凄厉的号角飘入万山丛中,居然有了游魂一般的回响。依照一种逻辑与言说,革命的主轴承是阶级,革命的变速器是斗争。当个人命运与阶级意志逆行,造就了太多悲剧,尤是个体孱弱的中国。1927年四·一二清党,十日之后海南岛清党,共产党人纷纷转入地下……如果国共曾是朋友,从此刻起,都怒气冲冲地追杀对方。从这道撕裂创口迸出一位传奇人物——冯白驹,再次佐证边陲盛产英雄,却从来不产生人民领袖和主义传人。冯白驹事迹之壮烈,结局之悲凉,令人扼腕。但本文谱写的是弱小民族的豪杰。冯白驹发祥之地在琼崖汉区,故此不得不将他可歌可泣的故事大部略去,只有他与王昭夷命途发生交集时才会被提到。王昭夷返琼时才二十三岁,他遇到了当年同仁学堂同窗黄振士。人生总有偶遇,细算实系冥冥定数。黄振士是另一位黎族人杰,他比王昭夷大八岁,其父是一弓峒主。民国政府规定,每年送三个黎族学生到广东高等师范免费读书。黄振士1919年以头名考取,他是王昭夷广东高师早四届的学长。王昭夷并不晓得,这位身任国民党陵水县党部书记长的同学实为共产党人。黄振士受中共派遣,以国民党身份掩护发展中共组织。王昭夷进入黄埔军校时,黄振士已在陵水发动群众,成立了工会、农会、妇女协会。那时国民党并不拒绝任何有助于国民革命的助燃剂。1927年两党撕破脸后,这些基层组织被共产党拉杆子成为基干力量,进而化为燎原野火,至少在陵水是如此。其间黄振士功不可没。按红色经典,洪常青原型并非冯白驹,更非王昭夷,而是黄振士。在正史册页里,中心与边缘完全不成比例,后者如多余枝蔓被无情剔除。琼崖原生族群黎族,从来就没有在正史留下过任何名字和事迹。哪怕红色叙事塑造出来的英雄“洪常青”,也没人去繁琐考证他的民族属性。黄振士在家乡成立农民自卫军,骨干为农民训练所学员,黎族人居多。黄振士家族拥有九杆钢枪和十来杆火铳,去围猎倒够了,打仗则差得远;况且农军缺乏起码军事知识,犹如无桨之舟,连陵水河都渡不过去。黄振士深知黎胞气血经络,他们对什么主义信仰都不甚了了,但对翻身总是满怀憧憬。黎族独木鼓是用被雷击烧焦的大树制成,敲起来撼人心魄。黎胞被欺压的太久了,历代传下来的民族记忆都溢满咸苦之泪。他们如同雷殛焦木,要擂响自己,去与无论什么牌号的官府血战一场!祖先们屡起屡伏的抗争,化为深意识里咆哮的血潮,要洗刷世代屈辱。