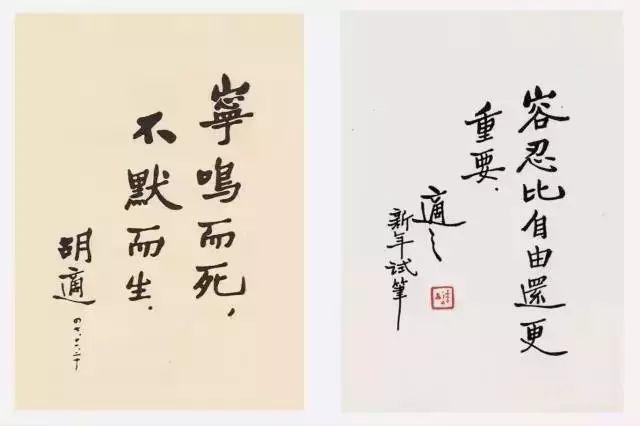

有趣,才是男人的顶配 云过醒透2017-10-20 03:57:41

胡适小的时候,

因为身体弱,斯斯文文,

总是被小伙伴戏称为“先生”。

一次胡适和一班小孩掷铜钱,

隔壁的老人见到了笑问:

“怎么,先生也掷铜钱吗?”

一番话说得胡适面红耳赤。

老人恐怕是没有想到,

日后的胡适,

果真成了先生。

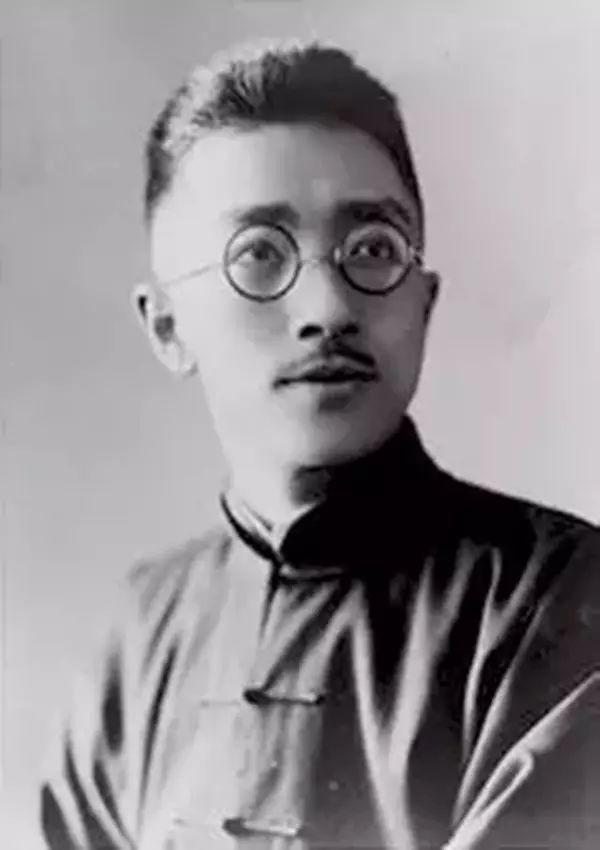

1917年,经陈独秀推荐,

年仅26岁的胡适成了北大教授。

然而胡适实在是太年轻了,

很多人听都没听说过“这小子”。

年初,在陈独秀创办的《新青年》上,

胡适曾发表《文学改良刍议》,

极力提倡简洁而有效的白话文,

洋洋洒洒的行文,对旧语形成冲击,

看到此文的保守者无不暴跳如雷,

新文化的旗手们则纷纷点赞。

文章是好的,但凭一篇文章,

就能够做北大的教授?

不服气的人很多,

国学大师章太炎的徒孙傅斯年,

心想不知哪里来的狂妄之徒,

恐怕是旧学都没读透便来提倡白话,

于是拉着旧学底子深受的顾颉刚,

二话不说就冲到胡适课堂上旁听。

不听不要紧,几堂课下来,

想看热闹的人专门问傅斯年,

“到底讲的怎么样啊?”

傅斯年感叹说:“学问不大,

但要教北大的学生绰绰有余了。”

26岁的胡适就这么当了教授。

那时为提倡白话文,

胡适常常与人论战。

作为反白话文的先锋,

黄侃曾在讲课时举例说:

“胡适的太太死了,家人电报必云:

你的太太死了,赶快回来啊,

罗里吧嗦要用11个字,

但是文言文呢,只需:妻丧速归。”

胡适听了,并不放在心上,

到了另一堂课上,他对学生说:“前几天,行政院让我去做秘书,

但我拒绝了,谁能替我用文言拟电文?”

等到学生写完,他选出用字最少的:

“才学疏浅,恐难胜任,恕不从命。”

胡适念完之后一笑,说:

“不错,已算是精简了,

但白话更简单,只需要5个字:

干不了,谢谢!”

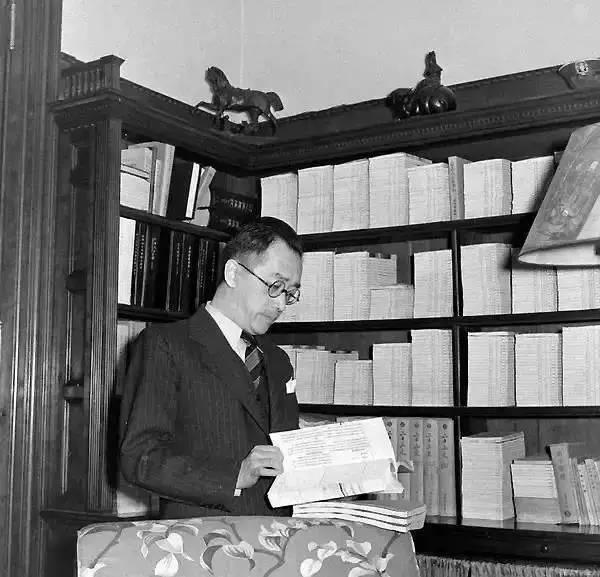

上了两年课,

胡适出版《中国哲学史大纲》,

中国文化圈和思想界都为之震动。

他的高颜值、好学问为人称道,

其眼界和心胸更是知识分子的标杆。

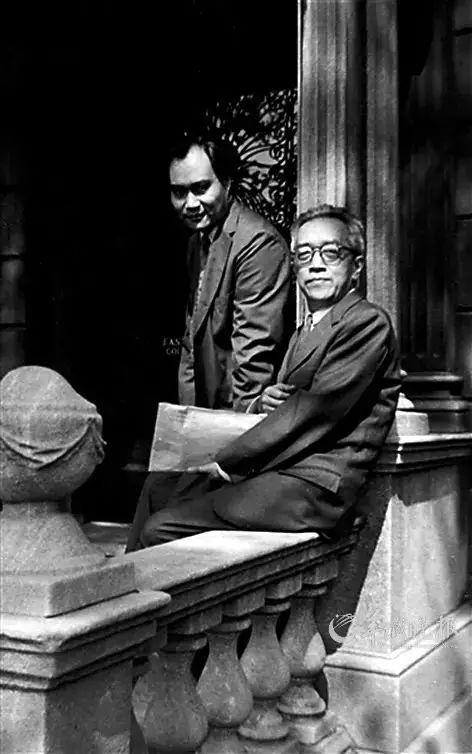

到了1937年,日本人进中原,

蒋介石邀请胡适担任驻美大使,

日本内阁得知后,吓得头都缩了回去,

当时日本知识界一致认为,面对胡适,

应当派出三个人同时出任驻美大使,

否则根本无力与之抗衡:

文学专家鹤见祐辅,

经济专家石井菊次郎,

雄辩家松冈洋右。

胡适原本想专心做学问,

面对山河破碎外敌入侵,

他只好临危受命,奔赴美国,

并不厌其烦地去找总统罗斯福,

说服其为中国抗战来支持正义。

他在美国不顾劳苦四处演讲,

呼吁全美社会了解中国的处境。

1941年,日本偷袭珍珠港之后,

罗斯福专门给胡适打去电话,

告诉他美国正式参与二战,

将与中国站在同一个战线上。

以至于后来有学者说:

“美日之间,并不是非有一战,

但最终两国正面交锋,

这里面就有胡适的作用。”

不过早年的胡适,

却也荒唐过一段日子。

曾经在上海游荡的他,

结识过一群狐朋狗友,

从打牌到喝酒,从抽烟到逛窑子,

大概是智商远远高于常人吧,

这些东西他学得也非常快。

还曾有人根据他的札记统计,

59天里面,他打牌16次,

喝酒14次,逛窑子10次。

终于,有天夜里喝得酩酊大醉,

拉车的车夫见他喝成这样,

干脆把他身上的钱掏了个精光。

胡适醒来,正碰见巡街的巡捕,

迷迷糊糊对着人家破口大骂,

结果最后被关进了巡捕房。

这一来,倒把胡适给敲醒了,

在闭门苦读几个月后,

他参加了官费留学考试,

去到了美国读书。

不过在美国求学,

胡适还是会开小差,

其留学日记曾经写道:

“7月13日:打牌,

7月14日:打牌,

7月15日:打牌,

7月16日:胡适啊胡适,

你怎么能如此堕落!

先前订下的学习计划忘了吗?”

结果到7月17日,还是:打牌。

1912年10月24日,

胡适又在日记里提醒自己戒烟:

“自今以往,誓不再吸烟。”

他还特意抄录吉普林的名言:

“使过去的事情不再重演的唯一办法,

就是在发生之前阻止它。”

并对自己的心灵进行鞭挞:

“不知其过而不改,犹可言也。

知而不改,此懦夫之行,

丈夫之大耻。”

结果2年后…

到了1914年7月,

胡适还在日记里谴责自己:

“吾年来志力之薄弱极矣,

即戒纸烟一事,屡戒屡复为之,

真是懦夫无志之为!”

他在日记里反复表达决心:

“吾今誓欲将吾所受于先人者,

丝毫无亏损,留与吾之子孙。”

最终,通过不懈的努力,

胡适终于习惯不戒烟了…

关于胡适的学问,

很多人存疑其深浅,

似乎与同时期的大师相比,

远远比不上陈寅恪、章太炎,

要说政治影响力,

他和梁启超、陈独秀又差远了。

但要说起做人的心胸、眼界,

说起品格、包容和宽厚这些词,

胡适绝对是当之无愧的君子。

罗尔纲说他:“我还不曾见过,

如此一个厚德君子之风。”

钱锺书亦曾说过:“统言之,

胡适之品格绝高于,

鲁迅、蔡元培等。”

作为新文化运动先驱,

他和鲁迅、陈独秀提倡白话文,

鲁迅初期一直盛赞他的观点。

不过后来政见不同,各选阵营,

鲁迅的“口诛笔伐”就冲着他来了,

但是面对敌手的各种讥讽,

胡适始终不语其他,只谈观点。

1936年,作家苏雪林大骂鲁迅,

说他“心理变态”“内心阴暗”,

还给胡适写了一封长信,

称鲁迅是“刻毒刀笔吏,阴险无比”。

胡适回信说:“凡论一人,总须持平。

爱而知其恶,恶而知其美,方是持平。

鲁迅自有他的长处。”

许广平麻烦他帮助出版《鲁迅全集》,

胡适丝毫没有推辞,

为出版四处奔走。鲁迅死后,

他未曾说过一句恶言。

大学者陈之藩曾说:

“没有人不爱春风的,

没有人不在春风中陶醉的。

春风是爱物的,长者是爱人的。

胡适先生是长者。”

对于朋友乃至陌生人,

胡适总有“春风般和煦温暖。”

当初林语堂到美国哈佛留学,

生活费用着用着就没了,

他找到胡适,问能否借贷1000元,

不久就拿到了胡适的汇款:

“这是预支工资,回国后请到北大工作。”

等林语堂博士毕业回到北大任教,

把借贷的事跟校长蒋梦麟说了,

两人才得知:“那不是学校的钱,

是胡适自己出的钱。”

除了林语堂,胡适资助的人,

真是一个长长的文化名单:

吴晗、罗尔纲、周汝昌、

李敖、沈从文、季羡林…

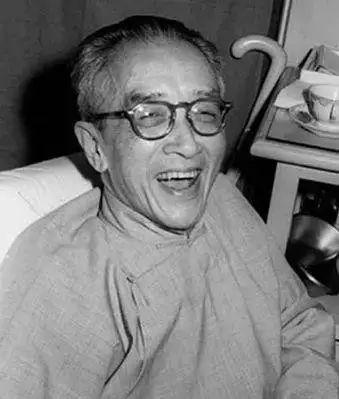

胡适一生爱自由,

不加入任何党派,

总保持中立姿态看社会,

国民政府里,他敢讲清朝的公道话,

也敢为被关押的共产党人四处呼吁,

最后却还在政府里做了官员。

季羡林在回忆他的文章里写道:

“他待人亲切和蔼,

见什么人都是满面笑容,

对教授是这样,对职员是这样,

对学生是这样,对工友也是这样,

从来没见过他摆当时颇为流行的,

名人架子、教授架子。”

面对他人的讥讽和谩骂,

他总是温文尔雅地回击,

只针对别人的观点,

从不人身攻击。

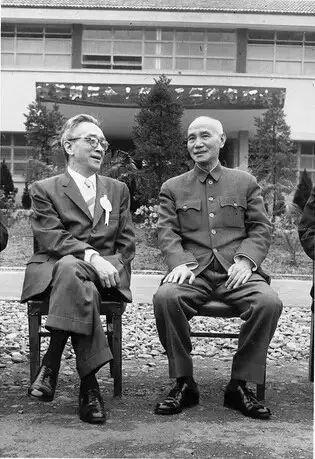

蒋介石对胡适礼数备至,

早在大陆时,就频繁请他吃饭,

还三番两次请胡适到政府当官,

甚至有次说让胡适来做总统,

但胡适很清醒,政客与文人,

必须要保持一定的距离才行。

胡适在美国,想回台湾,

托朋友去找一块地盖房子。

蒋介石听了,连忙回信说,

“可在中央研究院附近给地建房。”

胡适收到消息后,当即拒绝。

蒋邀请胡适就任“中央研究院”院长。

就职典礼上,蒋介石提出明确要求:

“应担负起复兴民族文化之艰巨任务”,

配合当局“早日完成反共抗俄使命”。

蒋介石讲完后,胡适站起来,

一开口就说:“总统,你错了。

学术有自由,与政治无关。

把蒋气得全身发抖。