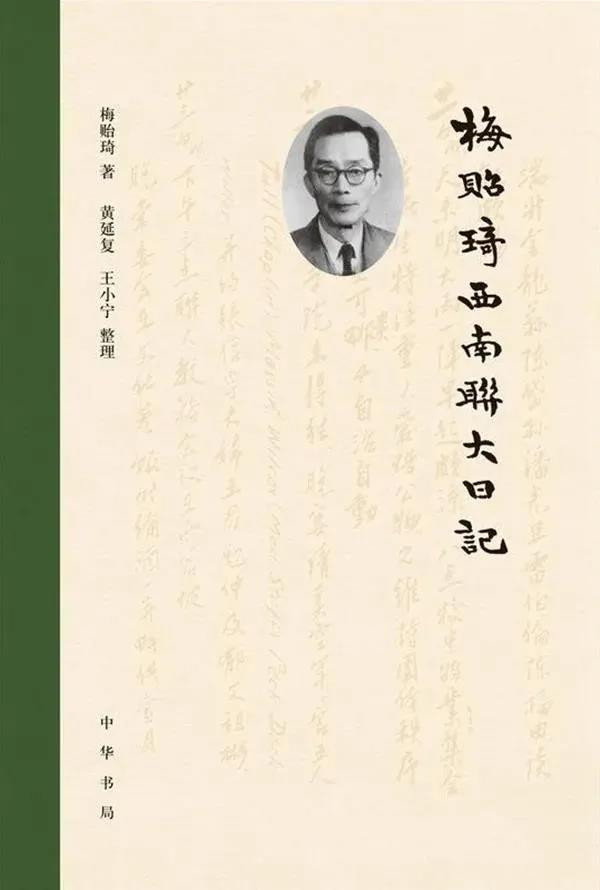

梅贻琦日记中的 “珊” 路边野花不採白不採2020-10-10 22:16:08

文|徐韫琪

《梅贻琦西南联大日记》中隐藏着梅贻琦与 “珊”之间贯穿10年的情谊。

■ 云中谁寄锦书来

梅贻琦本人性格谨慎,他日记中的记述也大多短小精悍,罕见感情流露,甚至关于 “一二·一”惨案,李公朴、闻一多暗杀案等重大政治事件的记载也颇简略。尽管如此,关于 “珊”的记载贯穿了他六年的日记,多见真情的流露。

梅贻琦

以收录最完整的1941年日记为例,梅贻琦明确提及 “珊”有16处之多,常伴随着思念与担忧。如1月16日记“早发与珊短信,前晚所写者,伊又久未来信,不知是否又病了!”3月18日记“上午在联大,接 Z.S.十一日短信,伊情绪颇苦,而信纸似亦缺乏矣”。5月17日记“近一周接珊来信两封,一为四月二十六写,而一为三月二十七写,乃竟至五十日始到,殊不可解,或为港方所稽压,可憾之至”。

在梅贻琦关于发信的记录中,“珊”的名字常列在家人、同事之前。他在5月26日与弟弟梅贻宝等人会谈的间隙 “发信与净珊、杨今甫、叶企孙 ”;6月3日在暑热中 “四点余发二信:一与净珊,一与祖彦(梅贻琦之子)”;6月19日 “作信四封,寄与珊、彬(梅贻琦之女)、光旦、孟邻 ”。回到昆明后梅贻琦忙于汇报行程和监督新校舍被炸后的复原工作,直至9月24日才与 “珊”通信,他在日记中写道“晚,常委会,十点散。作信与净珊,此为回昆后第一封,恐伊必更悬念矣 ”,言辞间颇歉疚。

梅贻琦西南联大日记

梅贻琦给外人的印象往往是沉稳理性的,然而,在他关于“珊”的记载中则呈现了感性脆弱的一面。梅贻琦常在临睡前写信给 “珊”,月夜的幽寂与怀人之感伤更激起无限愁思:

三信写完已过一点,院中凉月满阶,阶前花影疏落,一切静寂。回忆珊信中语句,更觉凄闷,不知何日得再相见也。

抗战胜利后 “珊”随家人迁居南京,1946年4月8日梅贻琦记 “晚座间兰花盛开,香气颇觉袭人,折一朵寄南京,以寄意耳 ”,颇有 “折芳馨兮遗所思 ”之古意。

■ 所谓伊人

事实上,“珊”“Z.S.”、反复出现在日记中的 “净珊 ”“山”即朱经农的继配夫人杨净珊。朱经农的长子朱文长提到继母曾在婚前与陶曾谷任教于上海某私立中学,可见其有较高的文化素养。相貌亦颇出众,画家谭化雨在《不速之客朱经农》中回忆20世纪40年代初见到的 “朱太太 ”举止大方得体,待客周到细致,其出众的美貌更令作者在50年后记忆犹新。

杨净珊(左)

朱经农家世显赫,1916年他赴美深造时与胡适相谈甚欢,归国后投身教育事业,1931年以后担任湖南省教育厅长12年之久,王云五称赏其为 “全面教育家 ”。

朱经农更是一位颇具情怀的诗人,《爱山庐诗钞》汇集了他20世纪20年代以来的旧体诗作,《寄内》等作与净珊的缘情之篇尤见真挚。笺注者朱文长提到诗集原名《碎锦集》,后来改名 “是采的 ‘仁者爱山 ’的意思,但据我猜测,大概也是因为我继母的名字叫静山(笔者注:净珊别称)的缘故 ”。1948年朱经农参加联合国文教会议时,身上只带了日记和《爱山庐诗钞》,此后再未回国,直至1951年在美国病逝。

朱经农与杨净珊于1924年结婚,然而婚后生活却暗藏波澜。事实上,杨净珊在结识梅贻琦之前,对丈夫的好友胡适产生过情愫。张书克《“是谁记念着我?”》一文解密了杨净珊在1932年匿名寄给胡适的水仙花与贺卡,以及两封写于1934年的署名 “Zing-shan”的英文信札。杨在信中称胡适为 “亲爱的适之 ”,倾吐了期盼与其会面的心意,但遭到婉拒。

在这段婚姻中,杨净珊似乎并不能获得情感上的满足,据梅贻琦日记中有限的记载推测,杨的来信内容包括倾诉生活的苦闷、行程安排、家庭事务、对梅的关切,似乎将其视作无话不谈的心灵挚友。平津沦陷后,国民政府将国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学组成长沙临时大学,时任教育厅长的朱经农免不了常与梅校长打交道。很有可能在此期间梅贻琦与杨净珊结识。

1944年起朱经农担任教育部次长,梅贻琦与他有了更多往来。据1945年日记,梅贻琦当年共五次飞往重庆,几乎每日都前往朱宅,或用餐,或办公,或会客。尽管对杨净珊颇有好感,梅贻琦毕竟是一位正人君子,根据日记所载,二人很少长时间单独会面,一同出行也往往有他人在场,日记中的表述流露出相当的克制与坦诚。

来源:摘自《读书》

更多我的博客文章>>>