记录时代落水者的尊严,是东北文艺复兴的最大意义 路边野花不採白不採2021-03-17 17:06:29

作者:蹦迪班长 ,来源:往事叉烧

东北文艺复兴的昨天与今天

1.

如果一座城市可以表达自己的感情,那么1995年的沈阳一定很悲伤。

这一年的11月12日,甲A联赛倒数第二轮,辽宁足球队坐镇沈阳五里河体育场,迎战广州太阳神。

终场前六分钟,是辽宁足球史上的至暗时刻。太阳神连进两球,2:1逆转辽宁,把昔日的“十冠王”踢到了甲B。

比赛结束,太阳神的辽宁籍主教练张京天,在胜利之后却是老泪纵横,仰天长叹:

“辽宁不该是这个结局的!不该啊!”

那一刻,沈阳城里觉得自己不该是这个结局的,又何止辽足。

早在这年春天,有二十七万名工人沦为“下岗大军”,还有数量更庞大的“富余职工”准备加入他们的队伍。

沈阳曾是中国最重要的工业基地和技术基地。它为全国提供二十万台机床、六十万台冶金设备、两亿千伏安的变压器,还有四十万中级和高级人才。

在长达三四十年的时间里———50年代、60年代、70年代,甚至还有80年代,单论一个城市对国家做出的贡献,没有几个城市敢说能赢过沈阳。中央政府给它一元钱,它就还给中央政府三元钱。

可是,一个城市的过去越是辉煌,面对猛然来临的剧变,往往就越是狼狈。

政府手里没有留下一分钱的养老保险基金和失业保险金。当时的市长张荣茂竭尽全力,让下岗工人每月可以领到119元失业救济,或者85元最低生活保障金。

对张荣茂来说,这已是竭尽全力,可还是不能让大家满意。

他跑到沈河区那条最繁华的街道,走进劳力市场,希望在这里为他们找到出路。

结果一大群人把他团团围住,七嘴八舌地问:“我们该怎么办?”

工人们还不明白“下岗”意味着什么,还等着政府为他们安排工作呢。

他们还在怀念自己在车间里生龙活虎的年代,还在盯着政府颁发的金灿灿奖状,还在反复盘算怎样用下岗救济金养活全家人。

时间长了,官员们喋喋不休地说的那些大道理没有人听了,电视里播的新闻没有人关注了,大堆大堆的报纸看也不看就扔掉了。

过去大半辈子的辉煌,渐渐都成了一场游戏一场梦。

1995年即将过去的时候,一个名叫毛浩的记者这样写道:

“沈阳的痛苦在于它承载了某种中国的宿命。”

沈阳痛苦,但它并不孤独。整个辽宁,整个东北,都陷入到相似的痛苦之中。

曾经冒着浓烟的烟筒渐渐沉寂,曾经轰鸣作响的机器慢慢生锈。许多旧式建筑被拆除,取而代之的新建筑里,有不少是卡拉OK厅、娱乐城、洗浴中心和洗头房。

破败的、新兴的景象,就这样混杂在整个东北大地。

2.

沈阳陷入痛苦的1995年,双雪涛12岁,班宇9岁,郑执8岁。三个男孩都生活在沈阳铁西区,那里聚集着100多万国企职工。

那时,和他们同龄的东北孩子们,能享受到的物质条件说不上有多好,但精神娱乐却并不贫瘠。

黑吉辽的城镇化程度在当时领先全国,加上铁路公路网发达,改革开放带来的新鲜文化潮流在东北平原畅通无阻,奔涌在各个大城小城。

音像店、录像厅、游戏厅成群结队地涌现,有线电视的铺设速度也快过多数内陆省份。

计划经济时代,长春电影制片厂就有译制国外电影的传统。80、90年代,东三省的许多文化事业单位延续了这个喜欢睁眼看世界的习惯。

长春电影制片厂、辽宁儿童艺术剧院译制的国外动画片:《布雷斯塔警长》《聪明的一休》《百变雄狮》《魔神英雄传》《大力水手》《机动战警》《圣斗士星矢》《七龙珠》《海底小精灵》《灌篮高手》......在东北各地电视台接连上演。

《布雷斯塔警长》,长春电视台引进,长春电影制片厂配音

辽宁儿童艺术剧院的演员们在为《聪明的一休》配音,前排左二为给一休配音的李韫慧

这些来自世界各地的一流动画,对一代东北少年进行了最早的文艺启蒙。他们并不富足的童年,却拥有一个与现实并存的庞大精神世界。

他们当然也会听到大人们对下岗的抱怨,听到“刨锛队”的恐慌传说。

走在街头,他们还能听到街边录象厅响起的港片国语对白,听到迪厅里动次打次的嘈杂伴奏。

这些纷繁杂乱的记忆,通通驻留在东北少年的脑海里。

至于这些记忆到底有什么意义,他们要等到许多年以后才看得清。

3.

1995年不过是下岗大潮的序幕,自1998年到2001年,东三省每年都有数以百万计的工人下岗。

其中1999年是最为惨烈的一年,有将近180万工人失去了饭碗。

为了让下岗工人振作起来,刘欢唱了一首《从头再来》。那些年,这首歌在电视台里,在街头巷尾任何有喇叭的地方回响。

几年后,赵本山导演的《马大帅》在央视开播,范伟饰演的范德彪失业后带着几个老乡一起创业,给自己打气时引用了这首歌的歌词:

论成败,人生豪迈,大不了从头再来呗。

没了经济来源的工人们,当然需要鼓励,但从头再来的出路却不是打打鸡血就能找到的。

当年吴晓波去东北调研时,就听到了这样一件事:

“一户家庭夫妻下岗,生活艰辛,一日,读中学的儿子回家,说学校要开运动会,老师要求穿运动鞋。家里实在拿不出买鞋的钱,吃饭期间,妻子开始抱怨丈夫没有本事,丈夫埋头吃饭,一语不发,妻子抱怨不止,丈夫放下碗筷,默默走向阳台,一跃而下。”

那年春晚,黄宏说了一句特别扎心的台词:

工人要为国家想,我不下岗谁下岗?

然而不论工人怎么想,黄宏这个解放军总政歌舞团的领导,是不太可能下岗的。

从此,东北人民心里的小品王只可能是赵本山,再无半点可能是黄宏。

而在此三十多年前,有句口号响彻全国:工人阶级必须领导一切。

谁又能想到,光荣地成了工人以后,不仅没有领导了谁,反而成了国家的累赘?

没错,谁都知道时代要前进,总是免不了新陈代谢,总有人要承受断臂之痛。

总结原因时,有个无比正确的答案:

谁都没错,都是时代的需求。

但能把控时代的究竟是谁,更有能力承担痛苦的是谁,谁又能说清楚?谁又敢说清楚?

4.

1999年,有人站在最高舞台上,未经选举就主动为下岗工人们代言。有人引吭高歌,想为他们的苦涩日子灌点鸡汤。

只是少有人直接将镜头对准这些被逼近时代角落的工人,记录他们是怎么活着的,听听他们到底想说什么。

不过少不等于没有,32岁的导演王兵就这么干了。

1999年年底,他单枪匹马来到铁西区,将自己的DV镜头对准了工人们,每天早上8点和他们一起上班,晚上12点甚至凌晨2点多和他们一起回家,完全融入了他们。

这一拍,就是18个月,积攒的素材足足有300小时,连工人们爆粗骂领导不管厂子死活、洗完澡一丝不挂在办公室聊天、赌钱看毛片的镜头都有,可见拍摄进行得非常自由、顺畅。

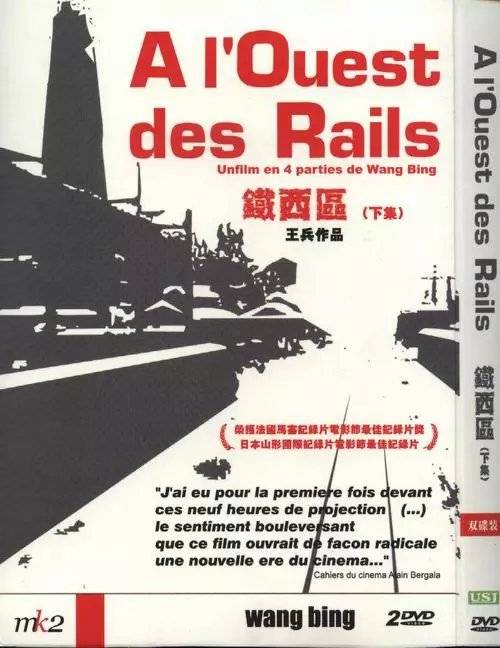

后来,他将这些素材剪辑成纪录片《铁西区》。

许多年以后,当人们七嘴八舌地议论当时的工人时,有说他们混吃等死的,有说他们只会吃大锅饭的,甚至还有说就是他们把国企搞垮的。

昔日的先锋队沦为弱势群体,不仅在经济上弱势,在道德上也要被踩进洼地。

但是在《铁西区》的镜头里,人们看到的却不是这样。

在下岗之前,他们依然在破败的厂房里炼着矿,冒着生命危险维修漏着高温钢水的管道,哪怕上面没人当回事。

尽管厂子就要黄了,有位工人依然在操心,对着镜头仔细算着账:

一吨原料炼成铜的纯利润是3000元,一天能产300吨,一年就算只开工十个月,净利润也能有2个亿。但是厂子进的全是假料,炼出来的东西根本就卖不出去,能不亏吗?

可这事上面根本没人管,他更管不着。

有个工人在反思自己的前半生。他上小学时就学造反派,没好好念书。这样一个时刻紧跟时代潮流的人,最终落了个被潮流反噬的结局。

有位工人的媳妇已经下岗。两口子买了一辆倒骑驴,在菜市场卖菜为生。他和媳妇凌晨三四点就得起床到菜站买菜,然后推着一百多斤的菜,花七八十分钟才能走到市场,然后他再来上班,一天下来能睡4个小时就不错了。

下了岗的工人们被召集到疗养院疗养。由于常年在严重污染的环境下作业,很多工人的血液铅含量超标,必须接受注射治疗,代价是血液里的有益细胞也一并被杀死了。

一位工人在疗养院用萨克斯吹着《红星照我去战斗》

谁还不是如此的过了三十年

更多时间里,他们或严肃或调侃地聊着没有着落的未来,满面愁容,眼神黯淡,无力地等待着洪水的冲击。

年底工人们聚会,他们知道下一年的日子更不好过,但依然享受着短暂的欢乐,轮番提酒,唱着《走进新时代》。

轮到一位领导提酒时,他意味深长地说了一句:

今日有酒今日醉。

《铁西区》分为三部,全长9个小时,王兵没有对工人们做任何摆拍,也没有给片子做任何配乐。

但哪怕时间已经过去了二十年,工人们的迷茫、挣扎和无助,依然被这些没有任何加工的画面表现得淋漓尽致。

这是一代人的痛苦历史,也是共和国长子的痛苦历史。王兵评论自己的作品时,说到:

曾经有一群人,为了创造一个新的世界而付出了一切,他们最终失败了。

《铁西区》在墨西哥、法国、日本都拿了奖,可惜的是不能在国内上映,也不能发行。

每一个人都说要铭记历史,但真铭记起来,却往往有选择性。

我们记住了东北在九·一八事变中沦陷。每年纪念日,很多人都会在社交媒体上说一句勿忘历史。

但对于自己亲身经历过的苦难史,被新的宏大事业抛弃、碾压的痛苦,很多人却不愿铭记甚至回避,习惯性地说一句:

过去的,就让它过去吧。

但如果连亲历者都忘记了,还能指望后来人从这些历史中找到什么经验和教训吗?

在宏大事业依然高于一切的舆论氛围里,个体被轻易抛弃的历史,真的不会循环上演吗?

5.

就在王兵拍着即将退出历史舞台的工人时,有个22岁的摇滚青年,在夜幕下的哈尔滨唱着不挣钱的摇滚乐。

这个青年名叫梁龙,他给乐队起名叫二手玫瑰。搞摇滚之前,他在宾馆里干过保安。

大半个世纪前,东北作家萧红也曾在哈尔滨生活了8年,在这里深受现代文明冲击,走上文学之路。

那时的哈尔滨,一眼望去都是俄式与欧式建筑,西餐馆林立,外资企业有上千家,是远东首屈一指的国际化都市,人称“东方小巴黎”。

但不论哪个时代,哈尔滨似乎只能完成对青年们的文艺启蒙,却无法成为他们的归宿。

一年以后,梁龙第二次南下走入山海关,到北京去唱那些还无人问津的歌谣。

他在舞台上穿着大红大绿的棉袄裤衩,他的歌词总是充斥土了吧唧的俗语,所以有人说他的摇滚不过是二人转加了一把贝斯,还有人说他是哗众取宠。

还有很多人,在他的歌里听出了时代变幻与命运无常。

2005年,管虎导演的《生存之民工》在很多东北的电视台开播。

这片在吉林松原拍摄,讲的是农民工讨钱的残酷经历,画面质感与纪录片很接近。

电视剧的最后一幕,梁龙带着二手玫瑰乐队登场,在大草原唱起新歌《生存》,后来也叫《命运》。

在这首歌里,梁龙反复吟唱,生存啊,命运啊。两句歌词之后,人们能清楚听到他的哀叹。

那是隐藏在戏谑外表下,保持克制的忧伤。每一个在生活中真正挣扎过的人,都能听出许多滋味来:

为何人让人去受罪,为何人为人去流泪。

就算心里滋味再苦,东北的文艺工作者们也不愿意用伤春悲秋的调调唱出来。

这种即便悲伤也正经不起来的美学倾向,对他们来说似乎已是根深蒂固。

那些不识真正愁滋味的小布尔乔亚们,又怎会听得明白。

6.

世纪初,梁龙的歌无人问津。但从东北走出的歌手里,却不乏火遍大江南北的大腕。