70多年前长沙所幸存下来的一组彩照 红网2021-08-26 17:56:33

编者按:图片是凝固的历史,一张张的图片诉说着岁月变迁的故事,为隆重庆祝建党百年,颂扬中国共产党的丰功伟绩,红网时刻特别策划《让色彩照进百年历史》专栏,通过AI修复,清晰再现彩色历史瞬间,还原一个全彩的历史。今天推出第十二篇“一九四六年的长沙彩照”。

红网时刻记者 张必闻 秦楼 何青 长沙报道

20世纪40年代,长沙才开始有彩照。这就是当时所幸存下来的一组彩色照片。

这组彩色照片由一名不知名的外国摄影师拍摄于1946年。所展示的是旧时长沙的社会情态、城乡生活、街市风光等。

从画面来看,色彩还有些生硬,不是那么自然显真。但在70多年前的长沙,还是十分难得,至为珍贵的。

接下来,让我们一起走进当时的长沙风貌。

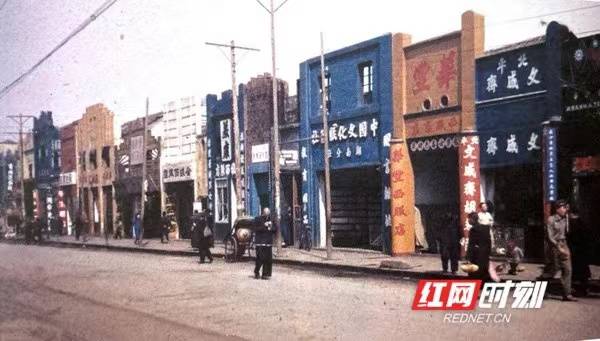

这是一张蔡锷路店铺照片。

长沙蔡锷路,清代称东长街,是一条南、北向的街道,民国时期予以拓宽,这时已铺上沥青,成为一条柏油大马路。

宽敞的街道上,只有寥寥数人,或手提包裹,或肩扛行装,匆匆走过,其中还有一位军人,徒手而行,道旁停靠着一辆黄包车,这是当时城市居民主要的代步方式。

马路的一侧,店铺鳞次栉比,简易的树木电杆依次排立。店铺的门面,多为牌楼形式,五颜六色,并没有讲究什么统一的色调。

从清晰的门额和墙面上,我们可以见到各式的招牌,如华丰、义康、文盛斋、中国文化报刊社湖南分社等等。

街头商贩,组成了另一种长沙街景。

这是长沙城内一条较为僻静的街道,路侧没有高楼大厦、商铺行店,只有那旧时的民居,宽而长的坡屋顶,盖着小青瓦。

长长的竹木栅栏边,挂着一线长长的衣服,向过往的行人兜售各式各样的服装。

还有一位手兜着货匣的小商贩,在走卖着他匣内的小商品。

在一段不过二三米的地段,摆放着由十来个箩筐组成的菜摊。一位身着厚厚棉袍的女孩,倚坐一旁,看守着这些摊担。

菜摊的箩筐里,有萝卜、酸菜、生姜、干辣椒等老百姓日常食用的菜蔬,也是湘菜中最常见的蔬菜和佐料。

旁边还停放着熟食的挑担,靠墙挂着一个装置香烟的货架。

20世纪40年代的长沙城市,还保留着古代婚庆的一些礼仪和习俗。

喜轿又称花轿,是旧时举行婚礼的当天,男方前往亲家迎接新娘的仪仗。花轿往往被装饰得喜气洋洋,披红挂彩。

有二人抬、四人抬、六人抬,甚至八人抬的各种形式,这张照片所摄就是一乘四人抬的花轿,可惜没有留下这迎亲队伍前呼后拥的鼓乐仪仗。

婚庆旧称红喜事,丧葬旧称白喜事。长沙街头送葬队伍照片反映的就是那时的白喜事。

20世纪40年代的长沙城市,虽然还保留了不少旧时代的遗风旧俗,但西方的礼仪礼俗也在城市中流行。

这张照片,就是当时长沙人家送葬出城的写照。我们可以见到:走在殡葬队伍前面的,是一队穿着新式服装的少年,手执花圈;后面跟着的,是西式的管弦乐队;再次就是丧家的队伍,个个披麻戴孝,哀伤不已。

照片还留下了当时长沙街市的一个宝贵镜头,砖木结构的房屋,跨越街巷的骑楼,坡屋顶面用以采光的明瓦,以及建筑的各个细部。

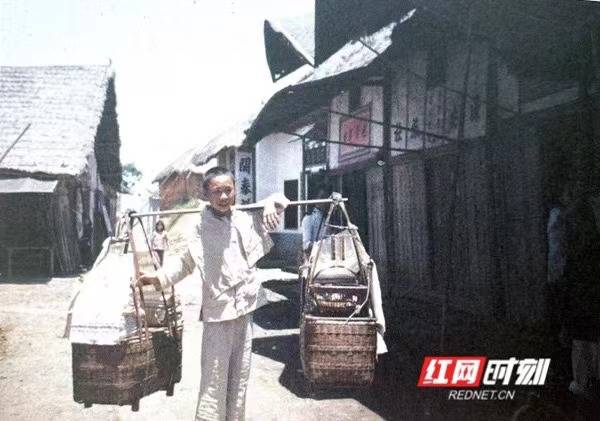

在长沙乡间小镇,一位年轻的小贩挑着他的货担,在集镇街头行走。

低矮的房屋,竹木构建的墙壁,稻草盖顶,极为简易。

照片上的店铺招牌隐约可见一个“渌”字,据此可推断为今株洲境内的渌口镇,当时株洲尚为湘潭县的辖镇,而明清两朝湘潭县一直属长沙府。可见长株潭自古就“一体化”了。

乡村风景照片,可以说是一幅优美的乡村风光彩绘画,是长沙乡村原生态的生动体现。

湛蓝色的天空,白云飘浮,地上蜿蜒流淌的小河、缓缓隆起的山丘、碧绿的田野、寂静的村落,沁人心脾,分外向往。

节选自《老照片中的长沙》陈先枢梁小进辑录撰稿