民国粤人留学澳洲档案(七七):惠阳巫阿耀 鬼谷雄风2022-05-14 06:59:52

民国粤人赴澳留学档案汇编(七七):惠阳巫阿耀

出生于一九一○年四月十六日的巫阿耀(Moo Ah Yow,或写成Mow Ah Yow [You],或Moh Ah Yow),是惠阳县龙冈(岗)村人。巫姓虽属小姓,但在广东省,其人口也不算太少,实际上梅州客家人中姓巫者甚众。而惠阳也有一些客家人,其中有少数巫姓人氏,估计惠阳的巫姓是从梅县迁移过来的。而此处所说的惠阳龙冈村,就是现在深圳市龙岗区。根据资料,该区是在一九五八年从原惠阳县划归到相邻的宝安县,成为该县的一个镇,到一九八十年代深圳市从宝安县升格而来,龙岗便成为该市的一个行政区。

根据档案,巫阿耀的父亲名叫袁(巫)德梅,其所用之英文名字Willie (William) Hing,是其经营之商号名字,叫做“威厘兴”(William Hing & Sons),一九二十年底初,是在昆使蘭省(Queensland)西南部地区的车厘位(Charleville)镇下属的卡剌孖剌(Cunnamulla)埠经营[1]。但他何以姓袁,则不得而知。有可能是因过继给袁家而随其姓,也有可能是借用他人名字,此后便沿用下来。根据与其相关的一份档案所显示的年龄,他极有可能出生于一八八七年[2]。而从另一份档案来看,他的名字有时也写成是Sai Hing,因该份档案与其前一份所显示的出生之大致年份相若,且登记的住地在一九一十年代都相同,即都是在汤士威炉(Townsville),因而可以确认他们是同一人[3]。因巫阿耀的档案中提到其叔叔Albert Hing(亚伯特兴,中文名是“Soh Moy”[秀梅?])是一九○七年在澳大利亚北领地(Northern Territory)的打运埠(Darwin)出生,由此推测,巫德梅的兄弟姐妹中有多人是在澳出生的第二代华人[4]。只是巫德梅何时来澳则无法确定,因可以查阅到的与其相关的第一份出境回国记录是在一九一一年,此前一年其子巫阿耀便已出生,那他至少在一九○九年之前就有回国的经历,亦即说明在此之前的多年,甚至是在其少年时代即十九世纪末二十世纪初年,他便已经来到澳大利亚,跟随父亲一起打拼发展,生意足迹遍及昆使蘭的许多地方[5]。

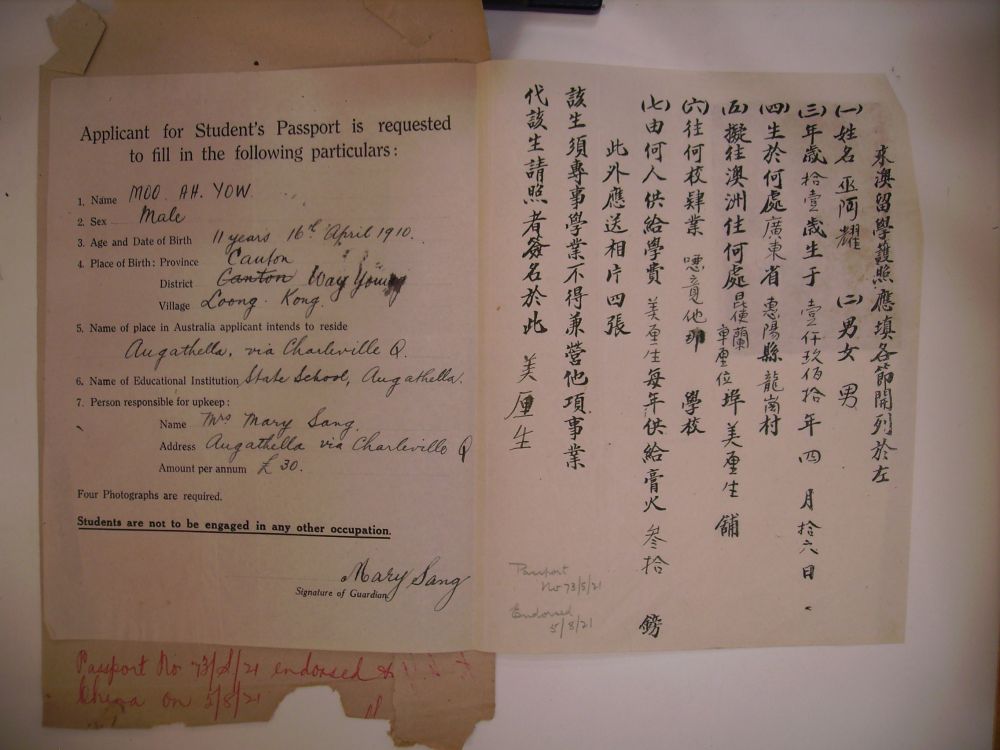

一九二一年的年中,巫德梅想要把儿子办来澳大利亚念书,鉴于他本人目前正在将“威厘兴”号生意从卡剌孖剌埠转移到距离昆使蘭省西部地区重镇罗马(Roma)埠较近的素拉特(Surat)埠经营,遂商请在车厘位镇下属的噁竟他那(Augathella)埠经营蔬果杂货商铺的嫂子美厘生太太(Mrs Mary Sang)出面,帮忙填具申请表格,递交给位于美利滨(Melbourne)的中国驻澳大利亚总领事馆,代为请领其子赴澳留学所需之护照和签证。美厘生太太遂以监护人和财政担保人的名义,用其经营的“美厘生”(Mary Sang)号商铺做保,承诺每年提供膏火三十镑给巫阿耀,作为其在澳留学期间所需之学费和生活费,要将其办来就读于其商铺所在地的噁竟他那学校(State School, Augathella)。之所以如此安排,在于巫德梅此前于车厘位经营其生意时,不仅在卡剌孖剌埠待过,也曾在噁竟他那埠驻足,其生意便是从父亲那里继承而来,可能此前还与父兄一起在车厘位下属不同的村镇经营不同的店铺,对当地情况较为熟悉。中国总领事馆接到上述申请后,很快就受理审核完毕。八月一日,中国总领事魏子京给巫阿耀签发了一份中国学生护照,号码是73/S/21;四天后,澳大利亚联邦政府内务部也将签证核发下来,交给了中国总领事馆,由后者按照流程将其寄往香港的广兴昌洋行,由其为巫阿耀安排行程和订购船票,待后者赴港搭船时再将此护照交其携带来澳。

根据另外一份与巫德梅相关的档案显示,他的妻子Jang Mu Lin(郑慕琳,译音)[6],显然也应该是巫阿耀的母亲,在一九二一年的五月十二日获得了赴澳探亲的签证。这是她的第二次赴澳探亲签证。早在一九一四年,她就曾获得了半年的签证,搭乘从香港起航来往于澳洲和香港之间的“依时顿”(Eastern)号轮船于当年十月二十八日抵达庇厘士彬(Brisbane),与丈夫相聚。当时,与她同行的,还有其母亲Nip Ah Kim(倪阿金,译音),因为她的父亲Jang Jack Kee(郑作基,译音)当时也在卡剌孖剌埠经商,开设有一间名为三兴号(Sam Hing)的商铺[7]。他比巫德梅的父亲晚十年左右即在一八八十年代来到澳大利亚发展,与袁父相识并共同发展达三十年之久。极有可能他是看着袁德梅出生长大的,因而得以将自己的女儿许配给他,使得两家的关系从上一辈延续到下一辈。郑慕琳和母亲一直住到次年底,才从汤士威炉(Townsville)搭乘与其赴澳时的同一艘轮船返回香港回国。回去中国后,她给巫德梅生下了一位女儿。这一次于一九二一年获得了赴澳探亲签证之后,她是在当年十一月三十日搭乘从香港赴澳的“山亚班士”(St Albans)号轮船抵达庇厘士彬的[8]。由此可见,郑慕琳赴澳时,儿子巫阿耀也已经获得了赴澳留学签证。从其子获签日期在八月份的情况来看,很可能是巫德梅在确认了妻子已获赴澳签证之后才提出儿子的留学申请,但因无法确认儿子何时可以获得签证,遂先行安排妻子的赴澳行程,确保夫妻团聚再做进一步的打算。因此,当儿子获签的消息得以确认时,妻子的赴澳行程已经安排妥当,因而只好将儿子的赴澳行程另行安排。

经过家人的一番安排及香港广兴昌洋行的一番运作,十个月之后,已经年满十二岁的巫阿耀被送到香港,在那里搭乘与母亲首次赴澳时的同一艘“依时顿”号轮船,于一九二二年六月十九日抵达昆使蘭省首府庇厘士彬,经卫生检疫未发现有任何疾病之后,得以顺利过关入境。可能是因在素拉特的新生意脱不开身,袁德梅商请嫂子美厘生太太前来庇厘士彬,代他将儿子巫阿耀接出海关。通过对话,海关得知这位中国小留学生将按照原先计划跟随伯母美厘生太太前往噁竟他那埠,并入读该地学校,随后便将此结果函告内务部。

根据上述海关报告,内务部于八月十日致函噁竟他那学校校长,询问巫阿耀的在校表现。校长可能在此之前便已经得到了美厘生太太的通知,便复函告知这位中国学生实际上并没有在该校注册入读,而是直接就去到了其父亲巫德梅所在地素拉特埠,入读该埠的素拉特公立学校(Surat State School);随后,昆使蘭省海关也在八月二十九日特别备函,向内务部报告巫阿耀已于七月一日在素拉特公立学校正式注册入读,学校方面对其在校表现非常满意。事实上,巫阿耀并没有跟随伯母美厘生太太去往噁竟他那,而是直接就从庇厘士彬去到素拉特埠,原因是母亲郑慕琳在入境半年之后,此时获得了延签,仍然在那里与父亲相守在一起,直到下一年的一月十五日才离开庇厘士彬回国。由是,对他来说,最好的选择自然就是去到素拉特,与父母住在一起。可能是内务部并没有留意上述报告,到一九二三年新学年开学后,仍然在二月九日致函噁竟他那学校,希望告知巫阿耀的在校表现如何。校长接信后对此很不满,拖了一个多月的时间,才于三月十六日复函,再次声明该生根本就没有在这间学校就读,希望内务部直接去函素拉特公立学校询问。直到此时,内务部才如梦方醒,赶紧于四月五日与后者联络,于月底得到答复,告知该生在校的一切表现都令人满意。由是,巫阿耀便一直待在素拉特公立学校,共读了五年书,完成了当地小学课程。在此期间,学校有鉴于巫阿耀是一位聪颖向上的学生,每次提供的例行报告都显示对其在校表现非常满意,评价也很简单,只有一个词:甚佳。

从一九二七年九月开始,十七岁的巫阿耀离开了素拉特埠,到昆使蘭省首府庇厘士彬埠继续求学。走之前,他告诉素拉特公立学校校长,准备前去入读位于黄金海岸(Gold Coast)附近的南港男校(Southport School for Boys);但到次年初,内务部得知巫阿耀转学的消息后致函南港男校时,得知他根本就没有去到这间学校念书,遂请昆使蘭省海关协助核查,看他到底去了那间学校念书,或者是以读书为名,去到什么地方打黑工,因为当时澳洲政府最担心的就是这些中国学生来澳的目的不是为了学习而是打工。还好,昆使蘭省警方很得力,先是通过罗马地区警察局去到袁德梅的店铺询问,继而在庇厘士彬排查,很快便于四月二十六日确认巫阿耀进入天主教会主办的圣若瑟书院(St Joseph’s College,亦称为纳吉书院Nudgee College)读中学。该书院位于机场附近,是一间男校,所有学生都住宿在学校里,学生基本上都不会出现旷课行为,而巫阿耀注册时用的是其父亲的英文名字Willie Hing,即威厘兴,其在校表现仍然是优秀。就这样,他在这里一直读到一九二八年年底学期结束。

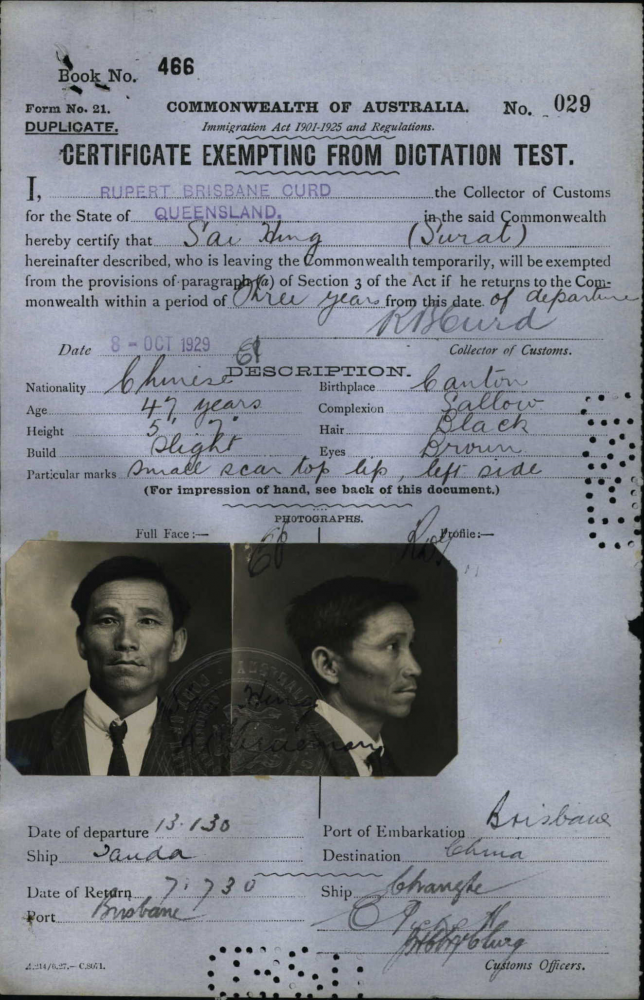

一九二九年一月十五日,即将年满十九岁的巫阿耀在庇厘士彬港口登上路过的“吞打”(Tanda)号轮船,告别留学六年半的澳大利亚,驶往香港,转道回国探亲去了。临走之前,他将探亲计划告诉了纳吉书院院长,表示待探亲结束,仍然打算重返该书院继续学业。鉴于其过往的在校表现一直都很优秀,院长自然非常欢迎他在短期探亲结束后重返书院读书,并为此主动致函内务部秘书,希望其能批复巫阿耀的再入境签证申请。巫阿耀自然也没有忘记将自己回国探亲的计划通知中国驻澳大利亚总领事馆,也向其表示了要重返澳大利亚读书的愿望。

果然,中国驻澳大利亚总领事宋发祥于同年十月十七日致函内务部秘书,为巫阿耀再入境申请签证。但此番的再入境申请并非为了巫阿耀重返学校念书,而是因为巫德梅身体状况日差,难以全力以赴经营生意,而他在此间很难找到合适之华人顶替其工作,或者协助他经营,故希望为其子巫阿耀申请工作签证,使之能进入澳洲,接替其工作。

内务部对此申请给予了积极回应。一边复函宋总领事表示正在核查是否符合条件,一边下文到昆使蘭海关,嘱其协助提供有关威厘兴号商行的营业状况及生意额,以便定夺是否可以批复签证。十一月六日,海关通过罗马地区警察局的帮助,获得了从一月到十月的过去十个月里威厘兴号商行的平均月营业额为五百一十五镑四先令十四便士,其生意本身价值有一千二百镑,存货总值为二千镑;其所销售的产品全部为澳大利亚土产,亦即除了果蔬菜品和土杂货,还有自制糕点和其它食品,没有任何进口商品,亦即该商行并未从事任何进出口贸易;而为经营这样一种规模的生意,巫德梅雇有二名澳洲本地出生的华裔为其工作,这其中包括了他的弟弟巫秀梅。虽然该商行生意额不算大,但也算过得去,可是按照规定,只有同时也从事进出口贸易的商行,方才符合规定从海外引进雇工。为此,内务部秘书否决了上述申请,于十一月二十三日将此拒签决定正式函告宋发祥总领事。

宋发祥总领事接到上述拒签函后,经与巫德梅联络,得知其目前病重,急需返回中国静养治疗康复,希望其子能来此接替其工作,待其返回中国疗养期间代为照料其威厘兴号商行生意。为此,宋总领事于当年十二月二十三日再函内务部秘书,将此详情告知,希望内务部考虑到巫德梅的具体病情和需求,批准其子来澳作为替工,以便其父亲能按计划回国疗养。因上述申请合情合理,经过核实,内务部秘书将实情报告给内务部长,为其缓颊,终获首肯,同意给予巫阿耀十二个月的入境签证。于是,一九三○年一月二十日,内务部秘书将此决定通知了宋发祥总领事,由后者再将此利好消息转告巫德梅父子。按照此项签证条件,巫德梅需在其子抵达澳洲后的三个月内离境回国,因为三个月的时间足以让替工接管生意上手;而在巫德梅结束疗养回澳后的一个月内,作为替工的其子巫阿耀需收拾行装、订妥船票离境。

可是,宋发祥总领事未来得及将上述好消息直接转告巫德梅,因为他在一九三○年一月十三日便在庇厘士彬港口登上路过驶往香港的“吞打”号轮船返回家乡去了。海关在接到内务部上述签证通知后,表示直到二月份也未见到巫阿耀前来入境接替父亲的工作,猜想他也许会在此后跟着父亲一起回来澳洲,但内务部秘书对此的反应是,如果这样的话,巫阿耀将被禁止入境,因为核发上述签证的前提是他来接替父亲的繁重工作,一旦其父亲返回澳洲,就意味着已经不需要其子前来工作了。果然,回国休养后身体有所好转的巫德梅于同年七月七日搭乘“彰德”号轮船返回了庇厘士彬。可能是对上述规定有比较清楚的了解,巫阿耀没有与父亲同行前来。也许是巫阿耀接到宋发祥总领事转来的签证准允消息后,父亲已经回到了国内,他需要时间陪伴父亲,故无法前来澳洲。但无论如何,他错失了这次重返澳大利亚的机会。

既然已经动了要来澳大利亚接替父亲工作的念头,总是要再想办法尝试申请重新入境签证的方式。巫德梅在回到澳洲后,便立即与中国总领事宋发祥联络,请其再次代为申办儿子巫阿耀的工作签证。这一次,巫德梅身体已经康复,只能找其它的理由。他以其弟弟巫秀梅想尽早回中国探亲度假为由[9],申请其子巫阿耀前来顶替叔叔的工作,希望内务部能核发给他为期一年的替工签证。于是,同年七月十八日,宋总领事便致函内务部秘书,以上述理由申请巫阿耀的签证。内务部秘书接函后,需要了解巫秀梅在威厘兴号商行中是否参有股份,以及该商行是否还有其他的股东等等,便下文到昆使蘭海关请求协查。还是罗马地区警察局动作快,接到协查请求函后,便于八月四日去到威厘兴号商行找到巫德梅,直接询问巫秀梅的情况。由此得知的情况是:巫秀梅在此间没有其它的财产,也没有经营其它的生意,只是受雇于其兄,协助其经营威厘兴号。既然如此,内务部秘书认为这不符合规定,遂于八月二十九日复函宋总领事,拒绝了是项申请。

巫德梅没有放弃希望,决定继续申请。一九三一年七月十六日,他直接致函内务部秘书,告知自己要回国探亲,提出由其子巫阿耀前来接替其工作,为他申请一年的入境签证。当然,内务部秘书还是想核查威厘兴号商行的营业额后才能对此作出取舍。八月三日,还是罗马地区警察局按照指示提交了协查报告。根据记录,过去一年里,威厘兴号的营业额达到四千镑,显示出生意较为稳定,而他除了妻子(也就是说,除了郑慕琳之外,巫德梅此后又另娶)协助经营生意外,已经没有了帮手,因为弟弟巫秀梅已经在去年十一月十七日搭乘路过庇厘士彬驶往香港的“山亚班士”号轮船回国探亲去了,至今未回。这一次,内务部秘书觉得,一旦巫德梅回去中国探亲,他确实需要儿子来帮忙照看其生意,才能保证商行的正常运转。于是,就在八月十三日批复了巫阿耀的入境签证申请。当然,条件还是跟去年给予其签证相同。可是,巫德梅并没有任何离境回国探亲的迹象,仍然留在素拉特埠继续经营生意,巫阿耀还是无法前来澳大利亚。如此,其签证就再一次作废了。

又是一年过去了。巫德梅决定再次申办儿子的赴澳工作签证,但他采取了不同的方式,即通过其所在联邦选区议员、澳大利亚乡村党(The Australian Country Party)的亨特(J. A. J Hunter)先生,希望利用他们在政府高层同僚的关系,达到获签的目的。于是,一九三二年十月六日,亨特致函内务部长,希望给予巫阿耀入境签证,前来素拉特埠协助其父亲经营生意。十月十一日,内务部长复函表示,只有在巫德梅回中国探亲而无人照看生意的情况下,才可以核发给巫阿耀一份十二个月的替工签证;除此之外,当局绝无可能发放签证给他入境来此协助其父经营生意。在接到亨特先生转来的拒签信后,巫德梅于十月二十三日再次致函这位议员,表示因自己身体状况日差,实在是需要儿子的帮忙,事实上其子此时也已经待在香港,就等着这边首肯,便可搭船前来。为此,他希望亨特再次跟内务部长陈情,如果不能给予巫阿耀三年工作签证,哪怕二年也行,这样的话,他就可以喘一口气,休养一下。如能达此目的,将善莫大焉。

正好此时澳大利亚联邦政府内务部长换人,亨特先生便于十月二十七日再次就此事陈情,希望能给予巫阿耀一次前来澳大利亚协助其父工作的机会。但这一次的结果,仍然令人失望。十一月四日,内务部长复函亨特,仍然重复其前任的决定,引用同样的理由,再次拒绝了上述请求。对此,亨特先生觉得很没有面子,遂指示其选区的一位当地殷商麦当劳(B. MacDonald)先生特别修书给他,为巫德梅的儿子赴澳申请签证陈情背书,然后再将其转交给内务部长,希望此事获得转寰。到十二月九日,内务部长给亨特复函,再一次拒绝了上述申请,并强调说,对于所有这些没有从事进出口贸易的商行,当局都不会核发签证给他们从海外引进雇员。这一年的签证申请尝试,再次失败。

时间很快又过了一年。一九三三年十一月十五日,中国驻澳大利亚总领事陈维屏致函内务部秘书,申请巫阿耀进入澳大利亚作为替工,代理其父职位以照看威厘兴号商行的生意,以便父亲巫德梅能回返中国疗病休养。显然,这次巫德梅再次调整战略,回到最初申请儿子作为替工的模式上。陈维屏总领事在上述信函中强调,最近一段时间里,巫德梅成为医院常客,显然病得不轻,久治不愈,急需回国寻医治疗,并加以休养一段时间,故申请儿子前来代理其经营生意,望能尽快核发其入境签证为荷。因这次申请回到了一九三一年的情景,内务部自然不会反对,很快就于九天后批复。但内务部秘书还是在批复函中再次郑重指出,巫阿耀只能作为替工,不能转为商铺正式店员,否则就会被拒绝入境。

看起来事情进展还算顺利,巫阿耀可以启程来澳了,以便父亲尽快返回中国家乡。可是,就在刚刚接获内务部批复二个多星期之后,陈维屏总领事于十二月十四日致函内务部秘书,告知刚刚接获巫德梅太太信函,得知其丈夫已在十一月二十七日病逝于昆使蘭省东南部内陆重镇都麻罢埠(Toowoomba)医院。看来,此前巫德梅申请儿子尽快前来的理由是因其病重并非虚言。但也因此,原先给予巫阿耀签证的前提是作为父亲的替工,此时因后者去世,前提已经不存在。但因父亲突然去世,母亲极度悲伤,返乡愿望强烈,故巫阿耀仍然可以前来,作为其母亲的替工,维持和照看父亲留下来的这摊生意,则仍是可行的。因此,陈总领事希望内务部能按照规定,仍准巫阿耀作为替工,入澳履行职责。

内务部接获中国总领事的上述信函后,自然给予很大的重视。最主要的一个问题是,在内务部的记录里,此前巫德梅的妻子名叫郑慕琳,已经于一九二三年一月回国,此后再无进入澳洲的记录,那么,现在这位声称是其太太的女性是谁呢?通过昆使蘭海关,内务部得知,在郑慕琳第二次抵澳探亲之前,袁德梅已在一九二一年十月三十日又新娶了一位太太,用中国习俗说,是娶了二房,她便是此次陈维屏总领事函中所提及的袁太太。这是一位陈姓的第二代华女,名叫Lallie Gow(Nellie Quee艿莉),一八九九年十一月十五日在北领地打运埠出生,一九一○年八月随父母和另外二个兄弟姐妹一起回国。到一九二○年时,艿莉的父母留在中国不再出来,而她则只身重返澳大利亚,投靠在噁竟他那埠的姐姐美厘生太太。也就在这里,她认识了巫德梅,随即嫁予他,成为巫德梅的二房太太,并随后与夫婿一起搬到素拉特埠发展。这也是何以巫德梅在为儿子申请赴澳留学时只能委托嫂子代为申办的原因,因为他与新婚的二房太太艿莉搬去一个新埠发展,有太多的不确定性,至少是对那里的教育状况不了解,从当时的情况看是无法照顾到儿子来澳后的就学[10]。由此也可见,郑慕琳在一九二一年底未及等待儿子的赴澳行程确定就先期来澳探亲的一个目的,事实上也是为了尽早来与丈夫的二房见面并尝试如何相处的。当然,没有任何资料提及郑慕琳回到中国后到现在是否仍然健在,文件中只是说明现在的袁太太是巫阿耀的继母,或者二妈。在上述问题得以澄清之后,内务部长认为,此前的批复决定仍然有效,其入境条件也一如前述,遂于一九三四年一月十二日指示内务部秘书将上述决定函复陈维屏总领事。

但是巫阿耀仍然没有前来澳洲,具体原因不得而知。极大的可能是,上述签证的前提条件还是要其继母离开澳大利亚,巫阿耀才有可能作为替工前来工作。而在拿到上述签证批复之后,巫太太艿莉并没有如中国总领事陈维屏申请函中所言之离开澳大利亚回中国探亲。一个可能的原因是:自一九二一年嫁与巫德梅之后,她总共生了六个孩子(四女二男),此时最大的十二岁,最小的才三岁,如果要离开澳大利亚回去中国探亲,一次需要携带六个孩子,其艰辛可想而知。此外,虽然艿莉是澳大利亚出生的第二代华人,当时是英国臣民身份,即便她在一九一○年至一九二○年的十年间是在中国生活,返回澳大利亚之后仍然保留着上述身份。可是,巫德梅即便已经是澳大利亚永久居民,也只是外侨身份。按照当时澳大利亚的法律,一旦艿莉下嫁给巫德梅,她就自动失去了其英国臣民身份,只能跟随丈夫的身份,成为外侨。为了抚养和教育六个孩子,她需要首先维持好丈夫留下的那份生意,同时,还要设法恢复其原先的身份,而后者对于前者具有决定性的作用。于是,她在一九三四年底开始,便通过律师向澳大利亚联邦政府内务部申请归化澳籍。经过一番努力,她终于在一九三五年三月十四日如愿以偿。

在解决了身份问题之后,艿莉开始致力于经营好丈夫留下来的威厘兴号商铺,但毕竟势单力薄,还要照顾孩子和送他们上学,十分艰难。于是,一九三五年十二月四日,她写信给昆使蘭海关,希望协助申办其先夫之子亦即其继子巫阿耀入境签证,前来帮忙她经营生意,哪怕是一年时间,也能减轻她一些生活和生意上的负担。海关接信后觉得她的申请值得同情,遂将其转交给内务部处理。与此同时,艿莉也与中国总领事馆联络,由陈维屏总领事出面,于一九三六年二月六日向内务部提出正式申请,希望给予巫阿耀赴澳工作签证。内务部经过一番调查,得知威厘兴号商铺在过去一年的营业额达到二千九百镑,净利润有二百八十三镑,显示出其生意比较稳定。尽管其商行没有进出口的任何记录,但作为一家经营了几十年的老字号商铺,年营业额也达到二千五百以上,按例是可以申请一位海外助理前来协助工作的,何况巫家的情况也确实需要帮手,使巫太太能够腾出点时间里处理几个孩子的教养事宜。于是,一九三六年二月二十一日,内务部长批复了上述申请,给予巫阿耀来澳工作一年的签证。

此前内务部长处理巫家的申请时,总是涉及到巫德梅的弟弟巫秀梅,可是不知何故,这次在审理批复巫阿耀入境签证的过程中,则对巫秀梅只字不提。或许是后者已经退出了威厘兴号商行单干;或许是他早就申请好了回头纸要回国探亲,留下空缺,只等侄儿巫阿耀前来替工。因为这一年的三月二十八日,巫秀梅在庇厘士彬登上“彰德”号赴澳,到次年十一月一日搭乘同一艘轮船返回澳洲。这样的安排是否巧合不得而知,但其离境和返回则确实与侄儿巫阿耀此番获批入境签证来澳协助工作有一定的关联[11]。

自一九三○年开始申请来澳工作,直到父亲去世二年多之后,巫阿耀才最终获得签证。于是,他做好安排后,从香港搭乘“太平”号轮船,在一九三六年六月一日抵达庇厘士彬登陆,重返澳洲。他从这里随即赶往素拉特埠,协助二妈艿莉经营生意,并照顾那六个同父异母的弟妹。

只是早在四年前,巫阿耀便从家乡去到香港,一边在那里工作,一边等待赴澳协助父亲经商。因一直无法赴澳,几年下来,他也在香港有了发展,也有了自己的家庭生活。此次是应二妈的要求来协助其经营生意,于情于理他都必须前来。但待相关生意有了一定发展并稳定下来之后,巫阿耀便萌生去意,并不申请展签,毕竟,他有自己的发展目标。于是,在赴澳协助二妈经营十一个月之后,二十七岁的巫阿耀将商铺生意交还给二妈,便于一九三七年四月三十日,赶到庇厘士彬,搭乘与之来时的同一艘轮船“太平”号,返回香港。

巫阿耀档案到此中止。虽然他的档案所涉及的时间跨度长达十七年,但他在澳学习和工作的时间前后相加,则不到七年半。虽然他最终未能留在澳大利亚发展,但相信他回到香港,此后应该有比较好的前景。

一九二一年年中,巫德梅委托嫂子美厘生太太代办申请其子巫阿耀赴澳留学申请。

一九二一年年中,巫德梅委托嫂子美厘生太太代办申请其子巫阿耀赴澳留学申请。

一九二一年八月一日,中国驻澳大利亚总领事魏子京给巫阿耀签发的中国学生护照。

一九二一年八月一日,中国驻澳大利亚总领事魏子京给巫阿耀签发的中国学生护照。

上:一九一一年巫德梅回头探亲的回头纸;中:一九一七年巫德梅回国探亲的回头纸;下:一九三○年巫德梅回国探亲的回头纸。

上:一九一一年巫德梅回头探亲的回头纸;中:一九一七年巫德梅回国探亲的回头纸;下:一九三○年巫德梅回国探亲的回头纸。

一九三○年回国探亲时留影的巫秀梅(巫德梅的弟弟)。

一九三○年回国探亲时留影的巫秀梅(巫德梅的弟弟)。

一九三六年回国探亲时留影的巫秀梅。

一九三六年回国探亲时留影的巫秀梅。

档案出处:澳大利亚国家档案馆档案宗卷号:Moo Ya Yow - Students Passport, NAA: A1, 1937/171

[1] 参阅:Leo Hing - student passport, NAA: A1, 1928/9663。袁德梅(Willie Hing)的名字出现在中山县留学生袁僚兴一九二三年申请赴澳留学申请表上,但不是作为后者的父亲即监护人,而是作为其赴澳留学的财政资助者。