陶亢德曾参与、创办数十本民国杂志

鲁迅、周作人、郭沫若、林语堂、老舍、茅盾等

各个流派的文化名人,都和他有着密切联系

而这本回忆录史料的丰富鲜活程度

被藏书家谢其章称为“半部上海文艺期刊史”

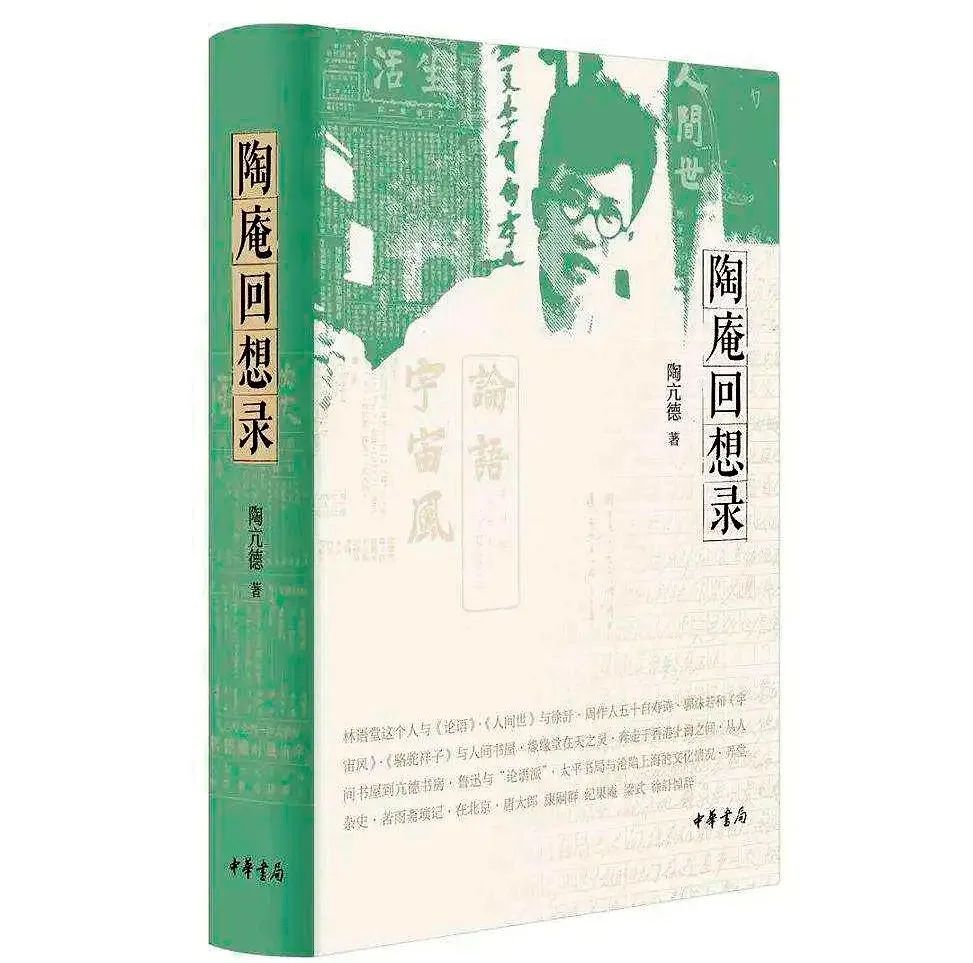

两间不到二十平方米的小房间,住着八九口人。家里除了人多,书也多,亭子间、走廊、起居室、板凳上,到处都是书。一位戴厚镜片眼镜的中年男子经常在书刊堆和孩子们的吵闹声中伏案工作。这是北京大学外国语学院教授陶洁的童年记忆,回忆中戴眼镜的那位男子就是她的父亲,民国时期的知名杂志编辑陶亢德。2014年,一本手稿在陶亢德小儿子的遗物中被找到,此时距陶亢德去世已经过去30多年。2022年6月,这本手稿被编辑成30万字的回忆录,命名为《陶庵回想录》,由中华书局出版面世。

回忆录是陶亢德1981年开始撰写的,那是在他去世的前两年,其中记载了20世纪二三十年代到新中国成立前,他所交往过的文学界的诸多人物,也记录了他后半生的遭遇。史料记载,陶亢德曾参与、创办数十本民国杂志,鲁迅、周作人、郭沫若、林语堂、郁达夫、老舍、茅盾、丰子恺等各个流派的文化名人,都和他有着密切联系。而这本回忆录史料的丰富鲜活程度,被藏书家谢其章称为“半部上海文艺期刊史”。曾有人评价,若不是因为一些复杂的历史际遇,和如此多名家结交的陶亢德本应成为邹韬奋或是王云五式的出版家。低调、固执的性格和历史遭遇,让他的名字多年来鲜为人知,险些被遗忘在故纸堆中,时过境迁,《陶庵回想录》的问世,让更多人知道了陶亢德,这个在新文化运动中为诸多作家“做嫁衣”的全才编辑。1981年,陶洁在美国见到学者夏志清,对方说,自己的哥哥夏济安特别喜欢她父亲当年编的杂志,但她对这本杂志却茫然不知。陶洁小时候曾经听母亲提起过,父亲曾经办过畅销的《宇宙风》杂志,虽然家里有这本杂志,她并没有认真读过。1958年父亲被划为“右派”,当时她正在北大读大四,老师李赋宁突然告诉她,北大不对外开放的第三阅览室里有她父亲写的《徒然小说集》,她才知道,父亲原来还是一名作家。后来,在对《陶庵回想录》手稿的阅读中,陶洁才开始逐步接近那个她似乎并不认识的父亲。

陶亢德是浙江绍兴的一个贫困人家的独生子。1923年,15岁的他去苏州学徒,在工厂里接触了新思想和新杂志,对书刊报纸入了迷,很快,他喜欢上了郁达夫等人的小说。20世纪初的上海是期刊文化崛起的地方。1910年清政府颁布《大清著作律例》,5年后北洋政府颁布《著作权法》,近代出版业开始发展。在西学东渐、新思潮不断涌入中国的时代,一大批各种风格的杂志在富庶的江浙沪一带,随着市民阶层的产生而诞生。其中既包括《新青年》这样的进步杂志,也包括一系列刊登通俗小说的杂志。陶亢德从两个派系里都汲取了他要的文学营养。他清楚自己的经济实力和学历背景不允许他肆意追求文学梦,就想了一个办法:先在一些专写爱情故事的小杂志投稿,赚钱谋生之后,再花时间去写更严肃的新文学小说。比起动辄毕业于北大或者留过学的编辑和作者同行,陶亢德完全依靠自学成才,而后来他在编辑路上的起步,得益于当时著名编辑家、上海《生活》杂志主编邹韬奋对他的赏识。

1930年,陶亢德被堂兄带到沈阳谋职,同时,他在东北还给《生活》杂志当通讯员。很快,“九一八”事变发生,他和堂兄又返回南方躲避战乱。路过上海时,陶亢德跑到《生活》求见当时知名的出版家邹韬奋,一个月后,《生活》杂志社缺人手,他就正式成为了杂志社的编辑。邹韬奋办《生活》时主张不拘一格,对人才采取实用主义政策,这让没受过大学教育的陶亢德成长很快。作家叶灵凤曾评价他“为人精明干练,有点办事才干,正是一个当时典型的那种‘生活’小伙计”。陶亢德后来也曾谈到他对待作者的一些办法,比如“恭敬殷勤”,不管对方是否有名,他都会尽快处理来稿,能用马上通知,不用立刻退回。而如果对方是第一次投稿,他觉得文章有可用之处,就会放宽些标准,以鼓励对方,这样稿件就可以源源不绝。

这些办法,和他在《生活》积累的经验分不开,也为他打下了后来进一步与鲁迅、周作人、林语堂等人结交的基础。1933年4月,在邹韬奋的支持下,陶亢德用“徒然”的笔名在生活书店出版了《徒然小说集》。同一年他经人推荐,接替林语堂担任《论语》主编,遵照林语堂过去的办刊思想,他持续让《论语》杂志在两年多内保持着出色的销量,也因此取得了林语堂的充分信任。1934年,他参与编辑了林语堂发起的新杂志《人间世》,1935年,他又和林语堂合资创办杂志《宇宙风》。这三本以“闲适、性灵、幽默”为风格的小品文杂志,被称为“论语派”最重要的三本刊物。陶亢德逐渐成为上海滩有名气的编辑,经过他手的杂志销量都不错。据他自己说,五千册杂志即可让一本杂志回本,但《宇宙风》在他手中每期的销量可以达到万册以上,此外还有广告费收入。这些话在后来和他一起办刊的周黎庵的回忆中也可以得到印证。而因为编辑这些杂志,他也接触到了大量文学名人。陶亢德的好友、被称为中国现代文学“鬼才”的作家徐訏曾说:“我一生遇见过好的编辑很多,但像亢德这样全能的人材则没有第二个。”在女儿陶洁眼中,陶亢德最大的优点可能是勤奋和敬业。小时候她一度觉得,内向、不善表达爱意的父亲太过热爱工作,每次孩子们要进屋,但凡他在工作,都会被赶出房间,对那些杂志的态度甚至比对她更亲。这种勤奋,正如他曾谈到的编辑方针那样,是他持续保障杂志按时刊行,能够维系稳定的现金流,以及维护作者和读者关系的基础。

1930年代后期,陶亢德夫人何家选和长子陶明、长女陶洁、次子陶融。

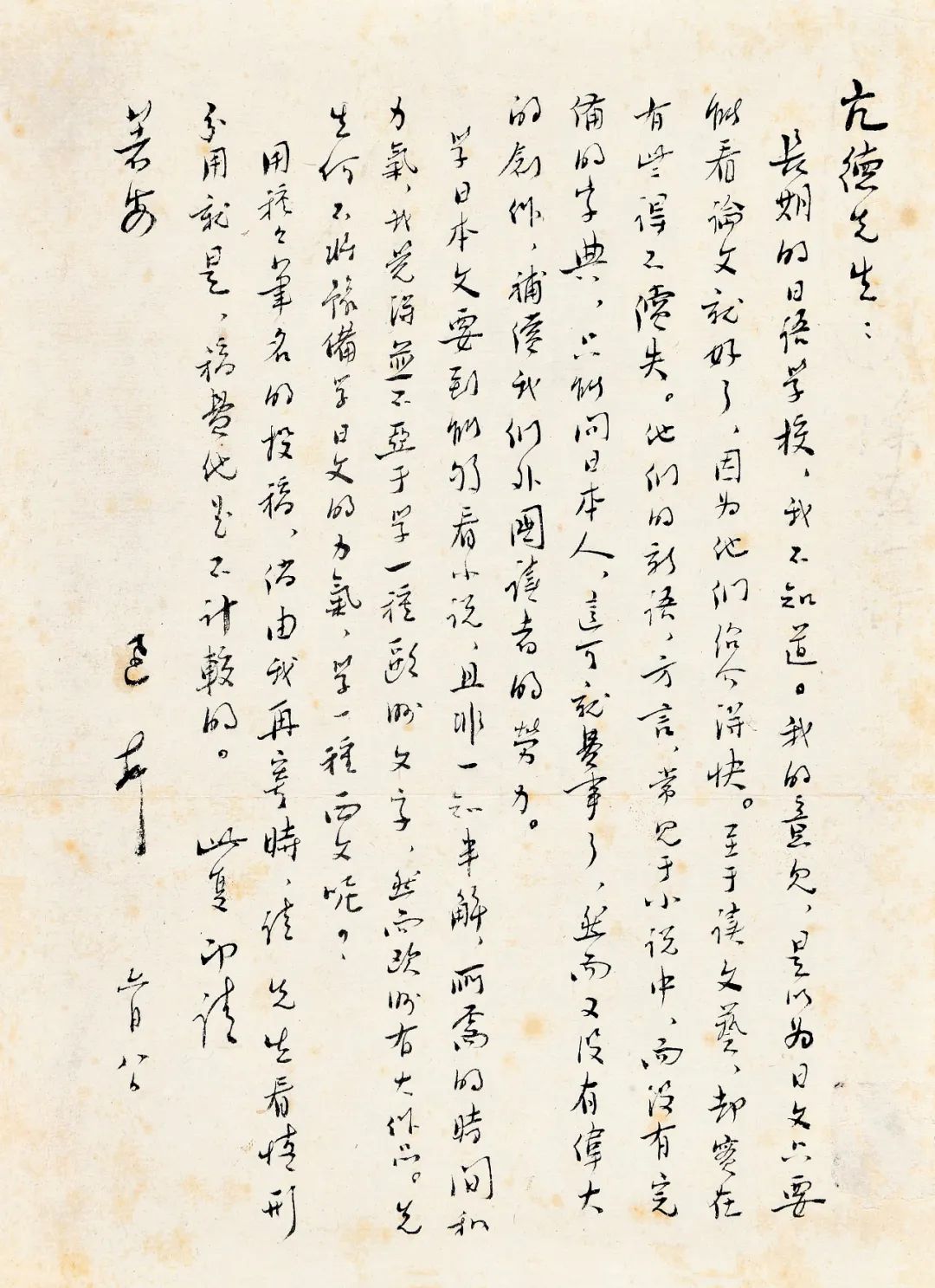

而在后世为数不多的研究者看来,陶亢德能够联系诸多文化名人的另一个重要的原因,是他坚持不肯加入任何文学派别,只是单纯为文字服务。他曾说过,“办杂志只为办杂志”,他期待自己手中的杂志只为读者和作者而办。因为靠谱、不结派,这位编辑让无论是当时声名鹊起、个性十足的左翼文人群体,还是提倡闲适、幽默的“论语派”林语堂,都能和他和平共处。具备经济头脑是陶亢德办刊的另一大优势。在民国的动荡时期,陶亢德深知稿费对“穷文人”贴补家用的重要性,因此,他在金钱上从来对作者都不敢怠慢,稿费开得很快,水平可以达到千字五元,这在当时是最高标准。在另一端,他对待读者也是尽心尽力,甚至想出一些现代人常用的“营销手段”和读者交朋友。老舍曾经在陶亢德旗下的人间书屋出版《樱海集》,当时陶亢德就曾宣布,读者可以节约成本直接从出版社邮购《樱海集》,如果寄丢了,他负责再赠一本。为此,他没少被身边人责骂浪费成本,但其实他计算过,多印一二十本书并没有提高多少成本。事实证明,他的判断正确,书卖得不错,也几乎没有读者来找他重新邮寄书。不过,尽管认识这么多文化名人,陶亢德的耿直性格没变过,他对儿女的家教有一条就是“不攀高枝”。他对所结交的人的评价,也不因这个人的名气大小而改变。其中一个例子就是他对鲁迅的态度,陶亢德始终崇敬自己的同乡鲁迅,他经常给鲁迅写信约稿,鲁迅也在信中和他探讨学日语等生活琐事,并给他主编的杂志投了《学生与玉佛》《论讽刺与幽默》等十几篇文章,二人可以说是关系密切。

但到了办《人间世》时期,一切起了变化。因为日本对中国的侵略日益猖獗,国难加深,社会风向转变,闲适的“论语派”招来了很多人的抨击。鲁迅与曾经的朋友林语堂分道扬镳,也不再支持“论语派”。陶亢德对此不知情,为吸引读者,他依然邀请鲁迅为杂志拍摄个人照片,结果鲁迅在回信里斥责了他一番。这件事情让陶亢德无法释怀,他觉得鲁迅这么做不合乎文明礼仪,也为自己的杂志鸣不平。在他看来,哪怕是轻松的《人间世》,也曾是文学大家发文章的园地,并不是随随便便的地摊小刊。此外,在编辑“论语派”三本知名刊物时,陶亢德尽管和周氏兄弟都有着交往,他和周作人在感情上更契合,因为周作人的脾气比较好。但陶亢德还是保持着底线。对于周氏兄弟失和的事情,他在回忆录中有所提及,但并未说出他听到的原因。而自己编辑的《论语》和《宇宙风》杂志首先发表了老舍的代表作《骆驼祥子》和《牛天赐传》,陶亢德更是有伯乐之功,他自己也引以为傲。陶亢德也深知自己的性格特点,他受了年轻时读的那些旧式小说的影响,“迂腐”,不太通人情世故。女儿陶洁笑称,他们全家人都受了陶亢德性格的影响,她教书多年,至今也不会“领会领导意图”。在香港办刊时,陶亢德习惯性穿着长衫,因为这样的固执、倔强,他被外界误传为是“汪精卫派”,因为当时社会上流传一个笑话说“汪派”穿长衫。而这种倔强的性格,“单纯办杂志”的主张,可能也是他日后坎坷境遇的原因。1939年,时局变化,陶亢德的好友徐訏劝说他去重庆,他没找到经济上的出路,就在香港、广州等地继续办《宇宙风》,并在已经成为“孤岛”的上海持续编辑《宇宙风乙刊》。太平洋战争爆发,“孤岛”沦陷在日本人手中后,沪港交通断绝,他的出版社和杂志都无法继续运营下去。后来他参与《中华日报》,又接办了有日资背景的“太平书局”,问题就变得严重起来。抗战胜利后,“太平书局”成了敌产,陶亢德被送进监狱。陶亢德当然觉得委屈,申辩他办书局请示了当时国民党在上海领导他的人。实际上,他所编写的文章也确实没有为日本人说话的内容。他曾用这些理由在法庭上为自己争辩,没有成功。自此,这位上海滩知名编辑的人生,急转直下。1947年,陶亢德被释放出狱。新中国成立后,他在几家出版社做过编辑,也翻译了几本书,还曾到北京找老友周作人等人商讨翻译工作。在女儿陶洁印象中,父亲的执着劲儿没变,那段时间因为职业自由,他经常在家念俄语,还找白俄罗斯人教他。在陶洁1954年去北大上学之后,父亲还给她寄了三本当时稀有的牛津字典,让她颇为惊喜。但好景不长,1958年,有过历史问题的陶亢德被补划为右派。1965年“文革”前夕,他又被打成“历史反革命”,自此,陶亢德20年来再没做过文字工作。50年代初,陶亢德也筹划着为翻译工作做贡献。曾经一直拒绝攀高枝的他,曾试着联系老舍,“碰了一鼻子灰”。老舍在《我是如何写骆驼祥子的》一文中对他的称呼是《宇宙风》的编辑,没有姓名。而在日后的各种版本的邹韬奋传记中,陶亢德这个角色也几乎消失了。《陶庵回想录》中提到过一件事,“文革”中的陶亢德去派出所接受例行训话,有路人指着他说,这个人以前很厉害的,现在却成了这个样子。

《陶庵回想录》

经历了这一切的陶亢德学会谨言慎行。1979年3月,已经摘掉“帽子”的陶亢德,收到了鲁迅纪念馆的工作人员送来的、徐訏从香港给他寄来的信。徐訏是陶亢德最为惦念、最为信任的老友之一,后来去了香港生活,两人一别二十多年。或许是出于谨慎习惯,陶亢德没有回复这封信。但在《陶庵回想录》中,他全文引用了徐的来信,并为这位一直热情对待他的老友写下悼辞。他在书里动情地说,他们的友情“至死不减”。回上海探亲时,陶洁曾和父亲在家中居住过一个星期。那是“文革”末期,一辈子酷爱工作的父亲难得地开始为她做饭,和她唠家常。那是她成年后,唯一一段和父亲密集聊起历史的日子。20世纪90年代,陶洁就听哥哥说,父亲生前写了回忆录,但她长居北京,偶尔回到上海也没有时间细问。2014年,陶洁得到了父亲回忆录的复印件,读完后,陶洁深知其中的历史价值,但因为长期积累的复杂情感和对历史问题的顾虑,她和家人们都没想过将回忆录出版。从前,因为怕父亲的身份造成影响,哪怕是身为文学研究者的她也很少和人提起,自己的父亲与鲁迅有过交往。直到2016年年底,文史研究者宋希於读到了陶洁撰写的一些回忆文章,里面提到了陶亢德回忆录的存在,也提到了一些他从未见过的新史料。他联系到陶洁询问这本回忆录的情况,并建议她将其出版。作为这本书的特约编辑,他对陶亢德在写作中出现的一些记忆偏差、表述模糊不清的地方尽量做了考证,并根据史料和陶家人的回忆文章编辑了附录。晚年的陶亢德变得柔软、温和。他提到老友周作人会潸然泪下,会因为老舍家人在信中一句亲切的称呼,就对曾经发生的一切不愉快表示和解。他也开始反思自己,觉得自己当年的一些行为可能并不恰当,才导致了后半生的坎坷。“他更多的是在找自己(发生问题)的原因,这一点我还是很佩服。”陶洁说。如今想来,她有些后悔,后悔很多事为什么不趁着父亲在世多问一些,如今,她已经没有机会再问。