烟 盒 邹坚峰2019-08-15 04:19:23

我曾经收集许多烟盒,不是为了收藏,是拿去和别的孩子玩输赢。

输赢的玩法有多种,精彩纷呈,也不知是哪些天才发明家想出来的。我们把烟盒折成“棺材板”,“豆腐干”,伏在地上摔和拍,或折成纸标,向前投掷,常常弄得灰头土脸,两手皴裂。我们把烟盒叠成纸标,单手举起,挺胸往前冲出数步,在脚丫触线之前,身体前倾奋力一投,那身姿如同奥林匹亚的竞技手,威武勇猛,志在必夺。

为了让这标飞的稳投的远,我们将家里没有用完的牙膏壳偷偷从后面剪下一截,创造性的将铅皮卷在标头里,弄的家里的牙膏常常从后面挤出。我们还将烟盒折成如五香豆腐干般大小,摆成一方阵,撅着屁股,用填满沙土的万金油铁皮盒或雪花膏盒贴地冲击,弄的家里万金油雪花膏没有用完就不知了去向。烟盒在土里泥里搓揉,赢进输出,几经转手,成了一堆脏纸烂纸,然在我们眼中却是珍贵,赢了欣喜,输了沮丧。

那时,我们身上总有一股淡淡的烟草味,这味来自我们的衣兜里书包里,洗也洗不去。那个年代带画儿的彩纸不太见,广告单张还没有流行,唯烟盒一支独秀,来源充足,家里家外烟民众多。我们得到烟盒后,倒空残留在里面的烟丝,将沾在烟盒上的半截封条揭去,小心抽出里面的内包装(一种褐色油亮的烟纸),再将两边糊缝拆开,然后舒平,沿中线对折,收入囊中。我们掇弄这事轻松专业,当然那些烟盒也特别配合,从来没有和我们较劲,糊缝处一挑就开,少有因沾连而撕坏的,好像那些烟盒在卷烟厂包装的时候就已经准备好要等我们来拆的。

一张平展的烟盒,挺刮光洁,散发出好闻的烟草香味,安神定气,正面是商标图画,反面光白如洗。除了玩输赢,我们还用它来写字画画,折叠鼠牛虎兔,在我们手里烟盒延展出它们新的使用价值。

我所拥有过的烟盒牌子众多,每一种牌子对应着自己一段特定的似水流年,以至于这些牌子具有了一种魔力,头脑里只要出现那些名称,就会牵动心绪,意念一下穿越回过去的岁月中去。如果顺时间铺开,可以形成一条连串的记忆年序,断断续续,支离破碎。

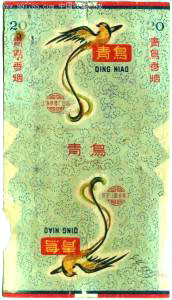

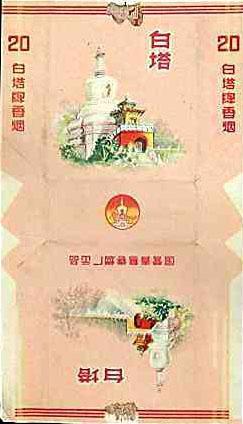

六十年代,我最早拥有的烟盒是青鸟、白象、风车、白塔;七十年代早期有丰收、大生产、工农兵;中期有恒大、琥珀、黄金叶、三门峡,后期有牡丹、群英、光荣、中华。那青鸟烟盒,画的是一只青色的长尾鸟,背朝画面,尾羽拖地,脑袋左望,顾盼生辉。(许多年后我看山海经的插图,忽然发现这青鸟竟是一种传说中的神禽)再说这风车烟盒,画面一只单单的风车,淡雅简洁,最早是在父亲的电机厂里捡到的,于是直到现在,我意识里总将这风车与那家工厂纠缠在一起,想起风车就想起电机厂,反之亦然,扯也扯不开。还有白塔,八十年代我去北京工作,在北海见着那塔,似曾相识,感觉亲切,就是那烟盒闹的。

儿时的烟盒伴我走过寂寞的时光,融化了我童年少年多少喜怒哀乐,以至有了各样人格化的品性特质,鲜活在我的潜意识里,数十年生生不息。那些牌子有的青涩懵懂,有的厚重如铁,有的开山劈地,有的弱不禁风,有的沧桑,有的洒脱,有的如平民,有的如骑士,有的如贵妇,有的如公爵,贵贱贫富都是不一样的。

我看到过的珍品,是在无锡乡下一个叫戴家坝的村子里,蓝天白云青瓦黛墙之下,一村童向我展示了他收藏在鞋盒里的烟盒,不多,百十来张,但年代悠远,每一张我都没有见过。记得起来的有美丽牌、老刀牌、哈德门,都是英美烟草公司或南洋烟草公司的商标,一些已破损,背面沾有墙灰,猜想是从旧墙上剥下来的。最使我惊奇的是在他鞋盒里看到的飞马和大前门,竟然是繁体字的,画面款式与我平日所见大同而有小异,但就这点小异,显出了它们的年代,从而使得这烟盒在我眼中从“平民”一跃而至尊贵如“君王”。戴家坝这个村子不显山不露水,实乃是藏龙卧虎之地。亦不知这位村童现在何处,那些烟盒如今还完好。

青 鸟 风 车 白 塔

更多我的博客文章>>>