为什么印度不恨英国?上层阶级被同化:从阿姆利则惨案说起zt 头发与财富成反比2021-09-26 13:49:18

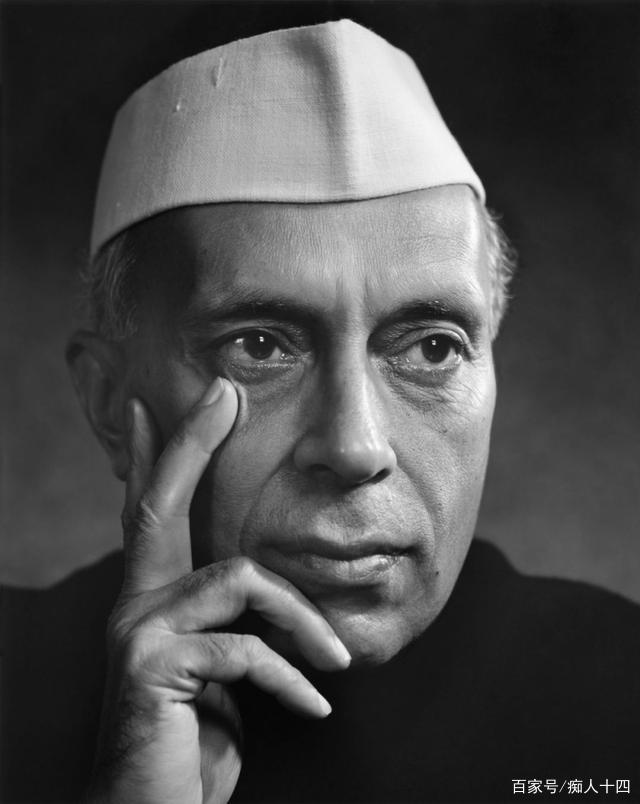

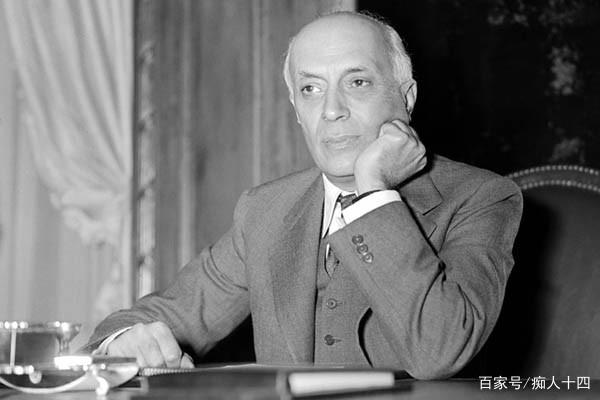

“我是最后一位统治印度的英国人”,印度首任总理尼赫鲁在其自传中如此写道!如果不是亲眼见到,实在很难想象被殖民掠夺的国家领导人,能够对殖民者如此的谄媚。

事实上,放眼整个亚洲,大多数国家的近代史大都是,殖民和反殖民,侵略和反侵略的抗争史。哪怕到现在,这些国家的人民和殖民者之间的关系依旧存在着巨大的裂痕。

但印度的确是个例外,为何对于昔日的殖民者英国,印度一点也不感到憎恨?网上关于这个问题的讨论有很多,答案也五花八门,比如帮助印度统一,帮助印度发展经济。

这些说法有一定的道理,却不符合诸多历史事实!所以为了清楚地说明这个问题,下面咱们就从100多年前发生在阿姆利则惨案说起分析。

一战印度军人的兵变,让英国害怕了

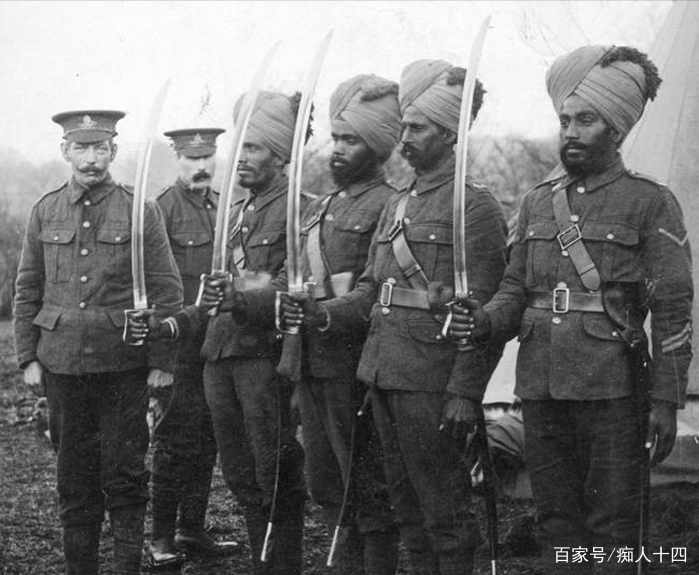

第一次世界大战期间,英国同德国在欧战上的绞杀令自己国内损失惨重。为了补充兵源,骄傲的日不落帝国,不得不从英属印度征调士兵。

大约有125万印度军人和劳工被英国送往了欧洲、非洲和中东战场,同时印度的政府和王公们亦输送大量粮食、资金和军火。

一战印度军人

但这种做法并非没有隐忧,英国在战争初期就非常担心印度士兵会叛变,而这也确实发生了。

1915年2月,英属印度军队中的印度人策划发动的加达尔兵变,准备投奔德国共同抗击英国,来争取印度独立。然而最后被英国情报人员发现,行动失败,主要领导人都被逮捕处死。

此次事件对当时英国高层影响是巨大的,因此在1919年一战结束后,英国一方面试图通过允许更多的印度人参与治理来“奖励”印度人民参与一战,另一方面出台了《罗拉特法案》,又加紧对印度下层人民的控制。

《罗拉特法案》规定:英国警察和武装部队可以继续未经审判就监禁印度人,暂停人身保护令,所有的公众集会一律被禁止。

具有讽刺意味的是具有讽刺意味的是,当时部分印度贵族官员对此法案持支持态度。

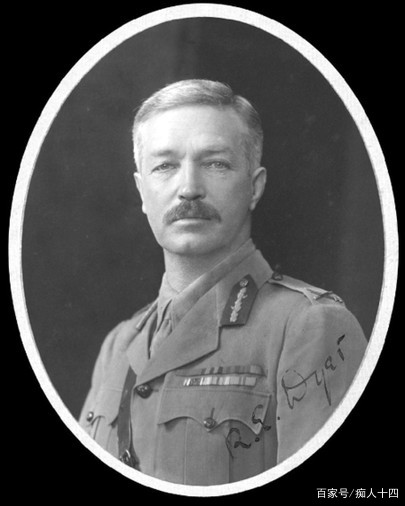

例如当时旁遮普省省长迈克尔·奥德怀尔就认为英国人是印度的合法统治者,严格控制印度人民没有问题。

他还严重担心当时旁遮普邦印度教徒、穆斯林和锡克教徒之间,因为反对英国达到前所未有的团结,所以主动在英国法案上加码,任何发表反罗拉特演讲的印度领导人被会被逮捕,一丝一毫的反英情绪都遭到镇压。

强压下的冲突爆发,“屠夫”却被无罪释放

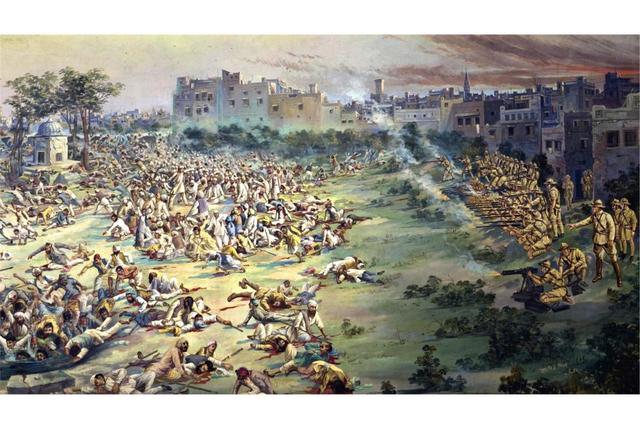

1919年4月13日,印度阿姆利则地区锡克教金庙附近的一个广场爆发抗议示威,要求释放两名知名的印度独立运动领袖萨蒂亚·帕尔和赛义夫丁·克其鲁。

这样原本只是一场小型的政治集会,但由于那一天是锡克教的光明节,所以吸引到了许多群众围观。

得知此事的英国戴尔将军选择用武力镇压,他带领50名士兵,封锁主要出口,在广场四周的高处架设机关枪,然后在没有给出任何通知的情况下开始扫射人群。

戴尔

无差别扫射大约持续了10分钟,直到士兵们用完弹药才停止,而根据事后的报告显示,这10分钟的无差别扫射致使大约1000名无辜百姓死亡,1500名百姓重伤。

屠杀事件发生的消息迅速传遍整个次大陆地区,印度各地都爆发大规模抗议示威,一时间有把英国殖民者赶回老家的气势。为了尽快将事态平息,英国政府不得不宣布召开听证会公开审判戴尔。

直到10月,由英国人和印度人组成的猎人委员会才成立,以调查旁遮普邦的暴力事件。

在听证会上,戴尔宣称自己是“印度的救世主”,他对此次的屠杀事件丝毫都不感到后悔,唯一遗憾的就是当时子弹没有带够。

话都说道这个份上了,英国政府还能怎么办,只能宣布戴尔无罪释放,但以后不得再军队里服役,必须提前退休。

当时英国首相卡梅伦向纪念碑敬献花篮

印度上层人物的妥协:暴力革命不可能!

说完了戴尔被无罪释放,咱们再来说说,当时屠杀事件发生后,印度上层政治人物的反应。

首先是尼赫鲁的父亲:莫蒂拉尔·尼赫鲁,当时全印度最炙手可热的律师,许多英国达官贵人的座上宾,爱好穿西装打领带的立法会议员在得知阿姆利则惨案后,决定将家中含英国印记的物品焚烧殆尽,辞去在政府中的职位,找到了甘地并成为他的亲密战友,搞起了非暴力不合作运动。

莫蒂拉尔·尼赫鲁 中

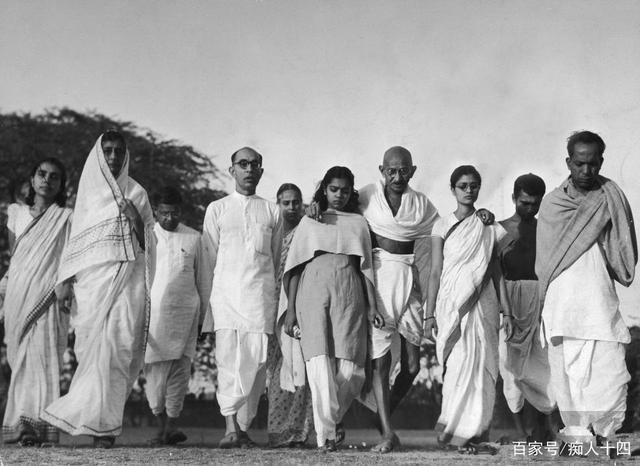

而此时,刚从南非回到甘地,得知此事后感到极大愤怒,他向英国政府写了一封言辞激烈的抗议信,表达印度人民的不满,之后继续搞起了非暴力不合作运动。

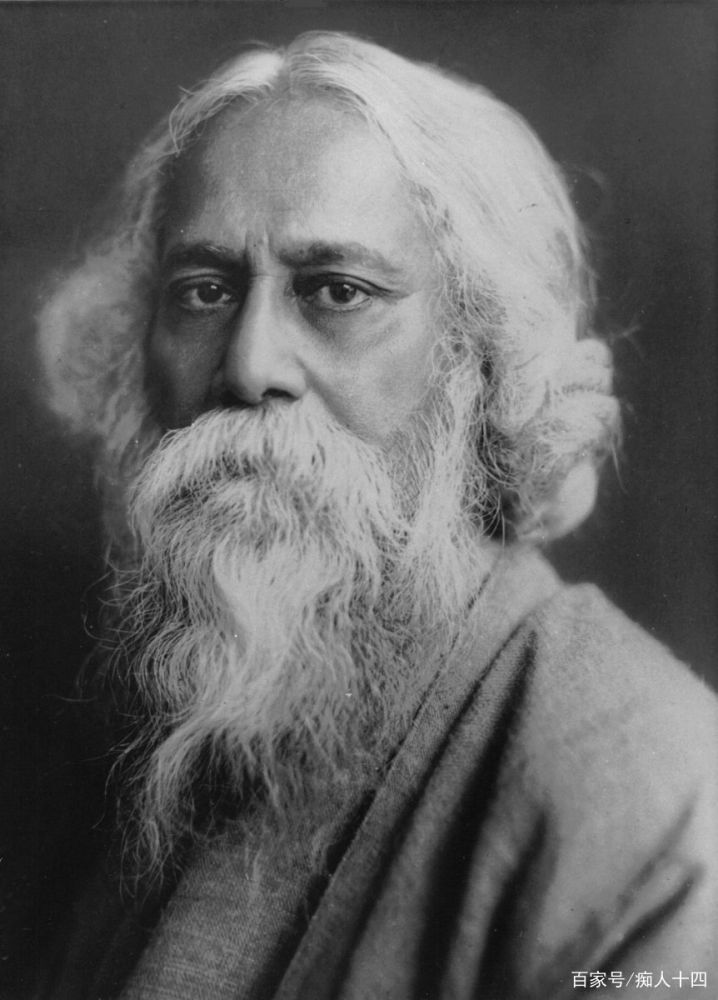

还有印度的骄傲,大文豪泰戈尔原本预备在加尔各答召开一次抗议集会,但看到英国政府没有放松镇压行动决定停止举办,转而放弃英国爵位以作为“象征抗议的行动”。

泰戈尔

毫不夸张地说,这就是大部分印度上层人物的态度,为何会出现这些情况呢?因为他们早就已经被英国分而治之的政策给同化了。

分而治之的英国:印度上层人物好处多多

不爱穿鞋,只穿布衣的甘地,是在1892年毕业于英国伦敦大学法律系,拿到过英国律师资格证。

甘地访问英国人山人海

尼赫鲁的父亲,莫蒂拉尔·尼赫鲁出身婆罗门,也曾经到英国留学,尼赫鲁家族是当年联合省(现在印度北方邦)第一个拥有汽车的家庭,1911年英王乔治五世巡游印度时,莫蒂拉尔全家都受到接见。

泰戈尔,同样出身婆罗门,家境优越,自幼受过良好教育,8岁就能写诗,12岁开始写剧本,受到英国贵族们的极高赞誉。

可以说,这些人在英国殖民印度的过程中,没有受到压迫,相反他们得到了诸多的好处,英国教育培养了印度的高层领导人与知识分子,他们自然也认可英国,感恩英国。

所以对于他们,这些未来在印度独立后的政治领导人来说,为什么要憎恨英国呢?

但或许底层印度人民并不这么想,在1940年,一位名叫尤迪姆·幸格在英国伦敦,刺杀了阿姆利则惨案的制造者之一的奥德怀尔爵士,为自己当年死去的亲人报了仇。

至于为何时间隔得如此之久,是因为他需要工作20多年才能挣到去往英国的全部费用。

最后尤迪姆·幸格被判处绞刑,有印度民众称呼他为英雄,但此时已经是“圣雄”的甘地说:他只不过是个歹徒,他的刺杀行为解决不了任何问题。于是乎,人民对尤迪姆·幸格的纪念也随之终结。

时间来到了1997年,英女王访问印度时参观了阿姆利则纪念碑,当时她身穿的鲜艳长裙遭到人们批评:不尊重死者。但此时印度政府出面解释:那时伊丽莎白女王还未出生,所以屠杀和她没有一点关系。

英国女王访问印度,前面全是人