将爷 :茅奖作家金宇澄怒批上海大白:文明在半夜敲门人缩手的一瞬(转贴) 绿珊瑚2022-06-13 19:59:44

绿珊瑚2022-06-13 19:59:44

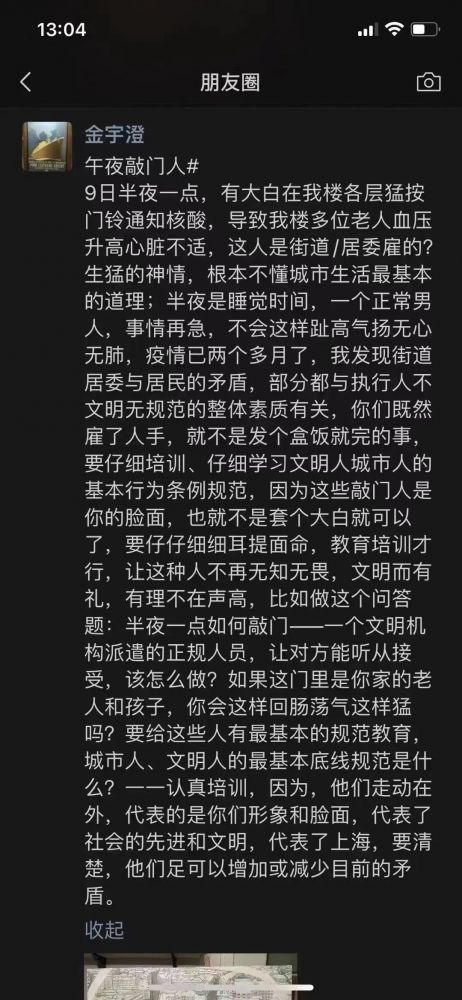

今天下午,我看到一些作家在朋友圈,转发金宇澄怒斥大白半夜敲门扰民的这段话:

总而言之,在我看来,近些年的茅盾文学奖,作为国家文学最高奖,最能拿得出手作品,也就是金宇澄的《繁花》了。

我的性格和骨头还是没有因为颠沛而丧尽。

海风刺骨,寒气逼人,我们将面临一场更大的风暴,经历人生中更为惊心动魄的磨难。

2022,中夏,心寒。面对文明被粗暴野蛮践踏的现实,金宇澄的愤怒,也许正是父母留存的性格与骨头一次暴发显现。

画的上部是安德烈·鲁勃廖夫的壁画,中部是祭坛和蜡烛,下部就是这个扫烛油的老妇人。如果列宾在世就好了,这个善于描绘底层人苦难的伟大画家,会把这个主题表达得深沉博大,画面一定充满了辛酸而又喜悦的气氛。

“繁花”剧照:主演:胡歌

尘凡无忧2022-06-13 20:20:50

谢谢分享。据说这次上海的防疫寒了太多人的心,基层执行人员的素质亟待提高。。。

望沙2022-06-13 23:01:12

几千万人集体活动,想想就头痛,佩服上海人们挺过来了

nearby2022-06-13 23:54:49

谢谢分享。

可能成功的P2022-06-14 00:31:24

写得真好,尤其是关于“不在与仰望”,而是“低头的瞬间”。

浮云驰2022-06-14 07:15:41

在短时间内搞这种大规模的封闭不可能有时间搞人员培训等等,问题不在基层而在于政策本身,权力推到文明就是瞬间的事

继续阅读

无忧三问卢岩 2022-06-13 16:59:38【我和钱的故事】拾金也昧尘凡无忧 2022-06-13 15:14:08改变一生的鱼(转帖)青青的山 2022-06-13 14:31:316.6、结界卢岩 2022-06-13 13:36:39早安书香,早步随记nearby 2022-06-13 13:24:13Lost in translation?颤音 2022-06-13 00:50:37危哉,黄石!一触即发。。鲁冰花 2022-06-12 23:09:14出生年带5的人今年的财运之感叹,之无奈望沙 2022-06-12 19:43:21李敖的“北京法源寺”UH 2022-06-11 07:58:006.5、雷霆之杖卢岩 2022-06-12 16:39:11

同作者

财宝和咖啡绿珊瑚 2022-10-06 22:27:02回聶耳讲的真故事,我这儿也有一个绿珊瑚 2022-10-05 20:43:51财宝的小馋样绿珊瑚 2022-09-15 06:02:35舒云 《姜作寿回忆录:我所知道的九一三事件》 (二)绿珊瑚 2022-09-13 15:24:10舒云 《姜作寿回忆录:我所知道的九一三事件》 (一)绿珊瑚 2022-09-13 02:00:33舒云:《 1980年林彪、江青案审考疑》(43,44 完)绿珊瑚 2022-09-11 07:01:43舒云:《 1980年林彪、江青案审考疑》(39,40)绿珊瑚 2022-09-10 06:58:08舒云:《 1980年林彪、江青案审考疑》(31,32)绿珊瑚 2022-08-29 20:29:50舒云:《 1980年林彪、江青案审考疑》(27,28)绿珊瑚 2022-08-22 21:21:59舒云:《 1980年林彪、江青案审考疑》(25,26)绿珊瑚 2022-08-21 14:58:24