刘正教授①《古琴大师张子谦先生弟子季家锦先生访谈录》1 京都静源2022-10-15 23:03:20

刘正教授①《古琴大师张子谦先生弟子季家锦先生访谈录》

采访者及整理:刘 正 教授、文学博士

季家锦,男,著名旅美华裔作曲家、小提琴演奏家和广陵派古琴演奏家。1956年生,籍贯,江苏扬州。1970年,年仅14岁的他考入扬州京剧团,任小提琴演奏员。1978年,考进南京师范大学音乐学院。1982年,大学毕业后分配至扬州中学,旋由当地教育局抽调筹建扬州师范学校,师范建校后担任音体美教研室负责人。1983年开始,由市领导联合市文联、教育局、文化局等部门,正式选派前往上海,入古琴广陵派琴学大师张子谦先生门下,学习古琴。1984年,他被中央文化部中国艺术研究院挑选,成为次年全国第三届古琴打谱会的正式成员。1985年的全国打谱会,正式成员在全世界范围限额50名成员。季家锦的任务是打谱《大雅》。1987年他考入美国休斯顿大学摩尔音乐学院作曲系攻读研究生,1991年5月获硕士学位文凭。同年,在法国国际音乐大赛中,其作品《第一小提琴鸣奏曲》获优秀奖。至今,他先后曾历任休斯敦市季家锦小提琴音乐学校校长、美国艾丽芙乐团指挥、美国UIL音乐比赛审评会委员、美国休斯顿亚洲之声广播电台董事会董事兼节目总督、亚美演艺集团(AAPAG)理事长、华裔旅美音乐家协会副主席等。曾连续十年担任美国休斯顿地区大型综艺春晚总导演职务。2006年,美国政府为表彰其对中美文化交流所作的贡献,特委托休斯敦市政府颁发美国政府的嘉奖令和证书,同时该市市长颁奖当天命名为“季家锦”日。

所著《20世纪西方作曲技法》一书,早已经成为全国音乐大专院校本科及研究生教学参考书。另有中英文撰写的涉及作曲、古琴演奏、小提琴演奏及相关理论探索学术论文数十篇,公开发表在国内外学术刊物和论文集上。为影视作品作曲配乐十几部。其中电视片《梦里个园》获第46届雷米国际电影节最高级别的“Worldfest雷米金奖”。

2022年夏秋之季,本文作者利用登门采访、文字笔谈、电话访谈和微信交流等多种形式,历时一个多月时间,就古琴演奏和张子谦先生与广陵派古琴学术的发展与现状等重大问题,对他展开了实地访谈。

刘正:

季老师您好,我何时可以开始跟您学琴呢?我想从头开始学,可以吗?我想每个月接受您指导一次、每次一个小时就可以了。因为我过去曾经学过一年多的古琴和古筝。现在还会弹《仙翁操》《黄莺吟》和《秋风辞》等琴曲。那个时候的老师是中国音乐学院的曹正教授,他是古筝一代宗师。曹老师的古琴演奏技术是在上个世纪四十年代中期在北京和南京、徐州等地,向梁在平和夏一峰两位先生那里学到的。其中梁在平也是广陵派的琴家。梁在平的儿子梁铭越,过去是美国马里兰大学音乐系教授。据我所知,他在任的时候还曾约请过曹正老师访美三个月。现在梁老师也退休了,往返台湾和美国德州两地,也在继续教授古琴和古筝。

下面这张照片就是梁铭越老师访问上海今虞琴社时拍摄的,如今照片里的人几乎全是中国声名赫赫的古琴演奏家!

季家锦:

多谢分享。由于我最近身体欠佳,目前正在医生的指导下服药治疗。每周需要去复查,原先正常的还有一些写书、作曲的计划正在继续进行中,所以时间不太空闲。我的学生林家静博士可能跟您说了,目前所有的古琴课包括我的古琴班、以及一对一的小课都暂时停了。等我的心脏科医生认为可以恢复工作了,我就会跟您联系上课的事情。估计还需要再等一、两个月时间。

刘正:

是的。我听说了。而且休斯顿民乐团陈毓龄团长也转告了我您的健康状况。所以我们都很担心。今天看起来,您的健康已经恢复了不少。这使我们可以展开访谈。现在,我想知道:季老师,您是何时开始接触音乐的呢?

季家锦:

我上学比较早,不到6岁就上小学一年级了。我的父母、哥哥姐姐都很热爱艺术。父亲季肇瑞是医生,没事的时候就喜欢哼上两句京剧唱段。对京戏的各大流派了如指掌,还比较青睐梅派唱段。父亲出生扬州,居住在市中心附近的教场街。家隔壁就是剧院。而梅兰芳出自泰州,当时的泰州归属扬州地区管辖。父亲就总认为梅派就是家乡的流派,总感到亲切。我的大哥喜欢拉手风琴,小哥哥喜欢拉二胡,两位姐姐喜欢跳舞,都是工作单位中的文艺骨干。我就是在这样的环境中生活长大的。其实我的哥哥姐姐们都是科学家。说“家”应该不为过,他们大多数都是在高校工作,是博士生、硕士生导师。我们家兄妹6人,在那个年代,都是大学生以上的学历。其中大哥季家钧是中国人民解放军海军工程大学的老教授。大姐季家凤担任过扬州市人民医院的副院长,同时还兼任医学院的特聘教授,她是享受国务院特殊津贴的主任医师。二哥季家钰担任过妇幼保健院院长。三哥季家镕是中国人民解放军国防科技大学的博士生导师、将军军衔。小姐姐是休斯敦人们比较熟悉的季家凰博士,曾担任过Sam Houston州立大学计算机系研究生办公室主任。我们家史中有一位祖先叫季愈(季氏授姓第77世,我是第85世。) 季愈在1700年的殿试中一甲第二名榜眼。之后祖训中就有“少小须勤学,日后志气高。”还有“处处须让人一步。”我们后代人从小都很努力学习。不过,也常拿这最后一句开玩笑,说到“祖先季愈当年没能考上第一名状元,榜眼是第二名,故就称其为处处要让人一步。”在乡试中,季愈中举也是第二名,后来殿试也是第二名。

刘正:

哦,您是进士家族出身,历代书香门第。您家祖先季愈先生是清代著名的学者和书法家,曾经出任过广西和广东的学政,也就是相当于今天所谓的省教育厅厅长。我早就知道您的两个哥哥季家镕教授著名的光学家、季家钧教授则是著名的电器学家。而您却是著名的音乐学家。

季家锦:

新中国建国初期,我们的家庭条件还可以,在我还没出世,家里就已经配有留声机,并且有大量的唱片。过去的唱片是那种胶木唱片,也称“黑胶唱片”,价钱应该不菲。但是储藏室里至少堆集有两百多张这样的唱片。各种类型都有,有黄梅戏、京戏、淮剧、歌曲、器乐曲、中国的、西洋的......,总之,涉及的范围相当广泛。我在还没有上小学之前,就喜欢经常听各种唱片。我4岁的时候,幼儿园有一个小合唱节目,曲名叫“我是一个小海军”,我被选入合唱队,穿着小海军服去老干部招待所演出,那是我第一次参加舞台表演。在我小学3年级的时候,学期结束时,全校要求各班都要出一个文艺节目,班主任就安排我一个人的独唱《唱支山歌给党听》。至今我的小学同学们都还能记得那一幕,全校的小朋友们给了我谢幕时的最热烈掌声。为《三3班》争得了荣誉。这也是我第一次一个人登台,在几千名同学的面前表演节目。到了中学,学校里有一位资深教师名叫韩厉观,此人琴棋书画全面,多才多艺。出身中文系,但专业之外,吹拉弹唱样样精通。我在他的教导下,学习板胡、二胡、小提琴。应该是算我的启蒙老师。两年后,扬州三大文艺团体联合招生,我在数千名的应考生中脱颖而出,进了扬州地区京剧团工作。时年14岁不到,因为我是下半年的生日,后来到了年底才满14岁。

刘正:

那么,在京剧团工作的这几年,哪些老师给您帮助最大呢?

季家锦:

京剧团里有很多著名的老师,比如陈正薇就是梅兰芳先生正字辈的嫡传弟子。乐队指挥、作曲家何彬,也是中国音乐界鼎鼎有名的大师,当年右派从中央新闻电影乐团下放到我们团里工作。何彬先生是我最早的专业音乐老师。他每周都要给我们乐队成员上课。在1983年,他返回高层音乐机构,出任上海民族乐团团长和指挥直到退休。他在我们团工作期间曾说过:1945年,他当时16岁就参加了新四军。属于红小鬼。后来他意外地见到了新四军军长陈毅。那一次,陈毅说:“你这么小的年纪就参军打仗,可惜了,我们以后建立新中国还需要像你这样年纪的年轻人呢”。于是,1947年,何彬就报考了山东大学文艺系学习。1949年全国一解放,他就被调到北京新闻电影乐团工作。曾为《画家齐白石》、《杂技艺术表演》等多部影片作曲。何彬在京剧团期间每周提供给我的课程,让我从一个普通的音乐学习者,突然进入到了国家大师级音乐领域的思维方式,彻底地缩小了从一个普通音乐人到专业音乐大师的距离。

刘正:

哦,是这样的。我听说不少老音乐家对他颇有微词。他那一代的音乐人相互之间时常有矛盾。而这些矛盾有些是由于生存竞争引起的。当然也有技术上的竞争存在。比如琵琶演奏家程午嘉先生,他1930年在京时间才认识古筝大师魏子猷先生,并且正式向其学筝。可是这个程午嘉先生居然在晚年口述历史说是他“先向王巽之学来古筝曲《渔舟唱晚》的谱子,再教给魏子猷”。明明他是向魏子猷先生学习古筝,却被他演绎成他教授给魏子猷古筝曲《渔舟唱晚》。这是什么居心呢?原来程午嘉先生这样说报复曹正老师。因为他在1948年曾把曹正老师介绍到南京国立音乐专科学校任教。但是两人在一起工作却并不愉快。起因是曹正老师当时和古琴老师夏一峰先生关系很好,并且向夏一峰先生学古琴。而夏一峰先生也同时向曹正老师学习古筝。程午嘉先生是琵琶大师,却经常加入曹-夏之间的相互学习活动,并且喜欢褒贬他人技术好坏,由此引起了他们三人之间的争吵。那时他们都很年轻好胜。琵琶、古筝、古琴三大家聚在一起,矛盾丛生。结果,第二学期,民乐科主任的程午嘉先生就解除了对曹正老师的聘请,从此二人结怨。程午嘉先生居然在晚年口述历史时特别说“魏子猷的弟子是娄树华,娄树华的弟子是曹正”。他故意饶了一大圈来造假说他“先向王巽之学来古筝曲《渔舟唱晚》的谱子,再教给魏子猷”,目的只是为了打击曹正老师。其实,无论是魏子猷还是王巽之,都不会演奏古筝曲《渔舟唱晚》。因为这首曲子的作曲人是娄树华先生,曹正老师后来多次修改曲谱,最后定型成如今的样子。就我所知:1948年之前《渔舟唱晚》就已经大致定型并油印刊布了。曹正老师除了拜师梁在平学习古筝和古琴之外,还曾在1948年的上半年时间里向夏一峰先生学过古琴。而夏一峰先生的弟子之一就有梅曰强先生。

季家锦:

夏老师的水平是不错的。弟子很多。我跟梅曰强先生也很熟,他是刘少椿那一个体系传下来的广陵派琴学弟子。

刘正:

是的。他也是一派古琴名家大师。曹正老师是古筝家里少见的不戴指甲弹筝的人。因为他习惯了弹琴。古琴家成公亮先生在1956年也曾拜师曹正老师,正式学弹古筝。话说回来了,您是怎么评价何彬先生的呢?

季家锦:

中国人都崇尚“尊师重道”。我对我的老师,都是很尊重的。当年他每周都是自愿为我们上作曲理论课,替我们改作业也非常仔细、非常认真。每个乐句,甚至对某个音的使用,都有着很细致的分析和讲解。我从他那里学到了相当多的正统学院派西方音乐理论知识。这个人的专业能力相当强,但就是不太注意为人处事,在人际关系方面有点木讷。话说回来了,指挥这个职业比较容易得罪人。大多数不懂音乐的人会把指挥称为“打拍子的人”。或者常常评论一位指挥家说“这个人指挥棒挥得很好看”,误把指挥当着是一个肢体工作者,用衡量体操运动员或者衡量舞蹈演员的角度来衡量指挥的水准。其实完全不是这么回事。作为一名乐团的指挥,必须在乐团中有绝对权威,才有可能顺利工作。因为指挥的职责是,在排练之前,指挥的头脑里就已经要有还没有排练就已经有的音响效果和目标。然后在训练过程中,指挥要把头脑里的音响付诸在乐队演奏中来实现,必须要不断地对演奏员指出他们的错误,指导他们的演奏。当年何彬在我们团工作期间曾提过,乐团里的刘明源比较服他,是与他配合最好的一位艺术家演奏员。在排练中也会有意外情况出现,他说,比如有一次在节目的录制中,需要一个老外也参加录音(电影乐团是需要经常为影片配制录音的),这个老外有意拉走音以表示看不起他,何彬一看,你要挑战我?当下他就将他手里的指挥棒猛砸了过去,然后的一幕就是全体鸦雀无声。此后乐团的人就比较配合他的工作了。

您前面您提到有些老音乐家对何彬颇有微词。我当然不知道是不是像您刚才讲的程午嘉那个情景。但是作为指挥这个职位,能够成为像世界上具有绝对权威的指挥家,比如德国柏林爱乐乐团的卡拉扬、波士顿交响乐团的小泽征尔、维也纳爱乐乐团的祖宾那样的人,还是相当不容易的事。而身为指挥如果没有绝对权威,乐团成员就不会绝对听从你的音乐处理和指挥的,这时矛盾就会产生。在50年代,中国的乐团都是初建的,大家基本上都是同时进入乐团工作。不像卡拉扬那样是多年资深的驻团指挥。可见工作起来还是有难度的。当然,他平时比较高傲自大,有点目空一切盛气凌人,所以他在人际交往方面如果得罪音乐界的同行,这是非常有可能的。

刘正:

理解。言之有理,不忘师恩,不隐师过。那么后来您又是怎么考入了音乐学院呢?

季家锦:

我在京剧团工作的第一年,是由京剧团乐队小提琴首席徐传武老师教导我进一步学习提高小提琴的演奏水准。在京剧团工作的第二年,也就是1972年,开始跟随南京艺术学院的张靖平老师学习小提琴。每周的周末去上一次课。张老师曾经创作过一首小提琴曲叫做《庆丰收》,是中国考级乐曲。他自己也是江苏省考级负责人之一。张老师要求相当严格,每次新学的乐曲若是有一点点瑕疵都是不能过关的,都必须重新再练习。到了1977年,文革终于结束了,国家恢复了高考制度。这对我们希望能有机会再进一步深造的年青人来说是真是“久旱的禾苗逢甘霖”。

文革后的第一届高考,我考上了南京师范学院音乐系。(现改名为:南京师范大学音乐学院。)音乐系上课的时候不同于理工科,音乐专业课在上课的时候,都是一个老师只给一个学生上课。我的小课指导老师是陈洪先生,他是中国著名的音乐教育家。前几年陈洪先生诞生120周年时,国内的几所音乐学院联合为陈先生出过一本专辑,其中介绍到陈洪和他的学生们,书中有一张照片如下:

刘正:

陈洪先生在1926至1930年赴欧洲留学,在法国国立音乐院南锡分院学习。1930年回国后,在广东戏剧研究所内,与马思聪先生共同创办了一支单管制的管弦乐队,同时创办了一所附设的音乐学校,兼任校长。1932年又与马思聪先生合作建立了私立广州音乐院,任副院长,后任代理院长。1937年8月,陈洪先生突然接到萧友梅先生来信,聘请他为上海国立音乐专科学校教授兼教务主任。他包揽了全校音乐共同课的教学,工作之繁忙可以想像。这段时期的国立音专,造就了不少人才。黄贻钧、钱仁康、陆仲任、邓尔敬、李德伦、韩中杰、陈传熙、秦鹏章、吴乐懿、高芝兰等等,都是他这时期的学生。1946年抗战胜利后,陈洪先生任南京国立音乐院教授兼管弦系主任。1947年兼任中央大学艺术系教授。1949年解放后任南京大学音乐系教授兼系主任。从1952年起,任南京师范学院(后更名为南京师范大学)音乐系主任直至1983年,再后来后任名誉系主任直到2000年。2001年5月,他荣获中国文联和中国音乐家协会颁发的最高荣誉奖——金钟奖终身荣誉勋章。

季家锦:

陈洪教我的时候都已经71岁了,他与著名小提琴家谭抒真同年。当时陈洪任我们的系主任。他看到我的作曲和小提琴演奏以后,特别喜欢我。因此我的大学时期都是跟着他学习的。我属于文化大革命结束后的第一届大学生。陈洪先生的水平的确比较高。从前面列举的他的学生就可以看出,很多人后来都是中国音乐界的栋梁之材,陈先生的桃李满天下。谭抒真教授曾任上海音乐学院副院长。每当谭抒真来南京看望他,他就会请谭教授指导我们的小提琴学习,教导我们如何练习《练习曲》、怎样加强基本功的训练,如何演奏音乐会曲目,以及作艺术化的演奏处理和对作品的分析。

刘正:

那么,核心问题来了,你是怎么开始接触到古琴和张子谦先生的呢?

季家锦:

好的,我们再来谈谈古琴和张子谦先生的事情。我看你在开始写张子谦先生的研究传记,我很高兴。因为张子谦先生对我的确是非常非常好。前几天你跟我说:“有人在上海说季家锦不是张子谦先生的学生”。这话我听了并不在意。为什么呢?因为我原本是搞西洋音乐的。在1983年以前,我无论在大学音乐系,还是更早期在京剧团乐队工作,主要专业是小提琴和作曲两个方面.而作曲课程是学的西洋的一整套学院派体系。包括旋律学、和声学、复调对位法、曲式学、乐器法、配器法、等等完整体系。后来在1983至1987年期间,才开始向张子谦先生拜师学艺、系统地研究中国古琴音乐的。

刘正:

这些话您别往心里。毕竟您离开中国国内音乐界已经三十多年了。如今不少年轻一代的人未必对琴史有基本的了解。他们更多看重的是弹琴技术。同时,也需要我们普及古琴音乐和演奏技术之时,加强对古琴传承谱系的了解。有些音乐部门的主管领导,一般是不了解具体的古琴传承谱系的。他们看重的只是宏观的政策执行。如果能抛开琴学流派的偏见,能够容纳百川,那则是古琴学界的幸事!

季家锦:

那时,张子谦先生对我的印象特别好,自从教我学习古琴,我就听他多次对来访者说过:“这世上还真有天才,可惜没有天手”。完善一首曲子是需要双手不断地在琴上反复操练,把头脑里学到的知识、感受、情趣、意境、甚至是琴曲所含的文化背景,都反映在古琴的七根琴弦上。“有天才无天手”这话他讲过很多次,那时张先生常常会要我弹一曲子给来访者听听,以锻炼我的“实战能力”。在这方面,我倒是很得心应手。毕竟此前我已经以小提琴为职业,工作了8年。又在音乐学院度过了4年,任职业音乐教师数年。在舞台上的独奏、重奏、乐队大型合奏演出是家常便饭,怡然已经是一个久经沙场的“老将”了。古琴不像钢琴,钢琴只要把琴键按对了,音准不需要考虑。而古琴是依靠左手不断的移动位置,来找到准确的音高。

刘正:

那么。学过小提琴的您,对于学习古琴有没有具体的帮助呢?

季家锦:

对我拉过小提琴的人来说,小提琴的音高也是同样需要手的移动、耳朵的听力、头脑在瞬间对音高准确的判断。小提琴演奏在更换极高把位时若有微小的差距,可以使用揉弦来及时掩盖,以达到最好的效果。古琴呢,也是一样。在变换上准、中准、和下准时(合称三准。见《宋史·乐志十七》引姜夔《乐议》),距离若是过远,难度就会变大。这时候与小提琴换把位类似的情况也会出现。要避免换位时出错,古琴减字谱上一般就会出现“吟、猱、绰、注”等手法加以修饰。当然,我们说古琴的“吟、猱、绰、注”等手法应该说它更是一种表现手法,也就是乐曲发展需要这样的特殊手法的效果,才能更好地展现乐曲的意境。这些方面的演奏手法对我来说也是没有难度的。

刘正:

可见在这些很具体的演奏技术上,还是可以相互借鉴的。

季家锦:

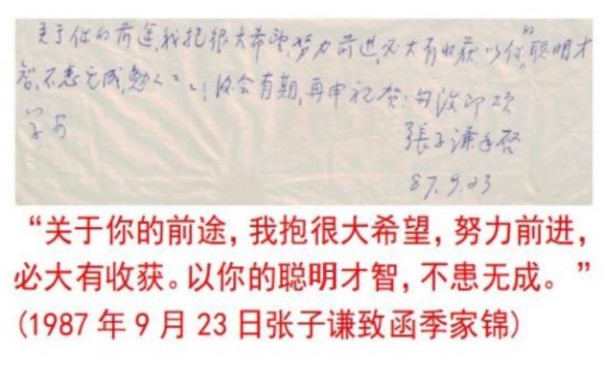

在古琴领域,对一位初学者来说,要能在短期内就能够弹奏一定相当数量的古琴曲,应该还是一件不容易的事情。因为古琴的记谱方式比较特殊。不像小提琴采用的五线谱,我在京剧团乐队工作期间,常常团里会接到紧急演出任务。记得1973年我们在常州附近的戚墅堰演出京剧。但是某一天下午接到了通知,全国有一个关于火车头的大型工作会议在那儿召开,原定当晚的活动因故不能进行。因此要我们紧急出一场“歌舞、音乐节目专场”。救场如救火。接到通知后,我们根本就没有排练的时间和机会,只有导演组开会商定晚间节目的曲目和顺序。当晚上7点钟声敲响,乐队成员走上舞台坐了下来,乐谱架上都已经放好还没有看过的乐谱。这时剧场观众席的灯光转暗,舞台上的聚光灯照亮了我们的谱架,气势辉煌而热烈的音乐声就开始了...... 这样的情形,我估计对于古琴这件乐器来说,看到谱就能立即在舞台上视奏演出,还是很有困难的。但是这样的上了舞台后,才知道今天要奏什么音乐的情形,我在美国读研究生的时候,是家常便饭。那个时候勤工俭学,白天上课,晚上若是某教会有演出活动了,随叫随到。我们都习以为常了,称之为“干Job”(临时工)。张子谦先生有时候对我的进度要求也很高,一个月内就计划要学会6、7首古琴短曲。即使像《潇湘水云》这样的大曲,也事先设定了目标,必须在一个月内就要全部完成全曲的初步弹奏、必须连贯起来还不能断。此后再磨练加工细节、做音乐处理、风格处理。有时候为来访者弹奏的乐曲不够完美时,张先生还为我解嘲“无奈时间太短了,我那么多的曲目要传下去,只能先加快步伐。如果有一定数量曲目的积累后,只要我还没去见查阜西,我们就再来琢磨提高。慢慢细磨。”张子谦先生周边的人都很羡慕张老对我的仁慈、期望,以及倾情传授。从后来张子谦先生写给我的书信中,也能体现出张老对我一直的期望:

刘正:

我的天!《潇湘水云》那么长的曲子只给一个月时间学下来!我为了记住《秋风辞》的谱子,就耗费了整整三周。演奏指法的记忆必须要演奏结合起来才行。

更多我的博客文章>>>