见证我们显赫的女邻居从辉煌到毁灭的全过程(中) 小百脸2021-05-24 13:13:42

见证我们显赫的女邻居从辉煌到毁灭的全过程(中)

艾丽丝和我们家的关系还算不错。虽然她的职业、地位、兴趣、生活习惯都和我们相隔很远,但她(至少在表面上)表现得非常友好和礼貌。和她聊天时,中国的历史、地理、文化、生活和风俗是几乎必有的话题。她总是称赞中国的一切都比她去以前想象的美好得多,她只有好奇而没有不习惯。当然她在那里是贵宾,待遇和我们在国内的吃瓜小民和游客身份不可同日而语。记得有一次我们正在门口聊天时,邮差送信来了。她接过邮件道了谢,邮差说句“不客气”,走了。我便说起当我小时候在中国,一个姓黄的女邮递员阿姨和我们街坊都很熟悉。我们一个邻居阿婆的儿子支边到新疆工作。每逢阿婆有新疆来的邮件,黄阿姨大老远就举着信高声喊:”林婆婆,你家阿光来信啦!“林婆婆不识字,黄阿姨还会拆开信封读给林婆婆听。后来我长大了也支边到云南工作,不知道黄阿姨还在我们那片区送信不?要是还在,一定也会大老远就举着信高声对我妈喊:”陈医生,你家阿脸来信啦!“ 艾丽丝听了我这故事哈哈大笑,说 very interesting,世界上恐怕只有中国有这样的邮差。

不管谈什么话题,艾丽丝的语言中总是夹杂着一些很哲理性的名词,一时难以理解。每逢那时我就点点头笑笑,装作同意的样子,避免了尴尬。我们的街坊喜欢在夏天黄昏在某家门口摆台电视机,每人手持一罐啤酒围聚观看棒球赛, 为多伦多 Blue Jays 队加油。每逢Blue Jays打出一支安打、或是得分、或是成功的封杀,大家就爆出震耳的欢呼和尖叫。这类 make noise together 极其开心的活动艾丽丝从来都不参加。她老公说艾丽丝喜欢一个人坐在地下室沉思,那时他就走开,leave her alone。

艾丽丝在家中:

每逢孩子們回家探望我们,艾丽丝同样会亲密地和他们聊天。那时的气氛更融洽一些,毕竟孩子们在语言、兴趣、生活习惯、尤其是价值观方面已经彻底西方化。艾丽丝会逗他们的小孩玩。她结过两次婚,却没有孩子。媒体评论说艾丽丝将事业看得比家庭和后代更重要,我觉得确是如此。她连宠物都不养,但对我家的一条小白狗 Nimo 却非常喜欢。Nimo 有四分之三的马耳他犬 ( Maltese ) 和四分之一的北京西施犬( Shih-Tsu)血统。艾丽丝开玩笑说她和 Nimo 比我们更亲三倍,因为她自己就是百分百的Maltese血统。

我们常带 Nimo 去游泳:

艾丽丝同样喜欢游泳。她的游泳是准专业水平,而我只是业余爱好者水平。我是孙女的启蒙教练(后来她爸妈另请了专业教练)。有一次在8岁组女孩100米个人混合泳决赛中,前50米的蝶泳和仰泳她一路领先;可惜到蛙泳时被邻道超过,最后25米的自由泳中又被另一邻道超过,最后只得了第三名。我把比赛录像放给艾丽丝看,希望她能给点如何提高的技术建议。她看后说:除了出发时稍为慢了一点外,姿势、技术都很完美了,拼劲也十足。主要还是体力差一些,耐力不够。你看其他这7个女孩都比她高大体壮得多。她的意见很正确,反正咱中国人(尤其是我们南方人)这方面确实欠缺优势,想让她当专业运动员我是不敢奢望了。

谁能料到:我们之间这种外表上的和平友好、互不侵犯状况在2012年夏天突然无端端地遭遇到巴巴罗萨袭击而破坏殆尽。

那天早上,我们正在吃早餐,门铃响了。我去开门,门口站着艾丽丝。她说她老公(第二任)在印度出事了,她得马上赶到机场去,什么时候能回来就不知道。家中没人看顾,希望我们平日能 keep an eye on it,要是有事可以打她的全球通手机。我说没问题,您放心去好了。希望一切都好!她道了谢匆匆走了。我回到饭桌告诉了老婆,她问艾丽丝有交房门钥匙给你吗?我答没有,她家是什么地方,哪能让咱进去?真要交钥匙我还不敢接呢!

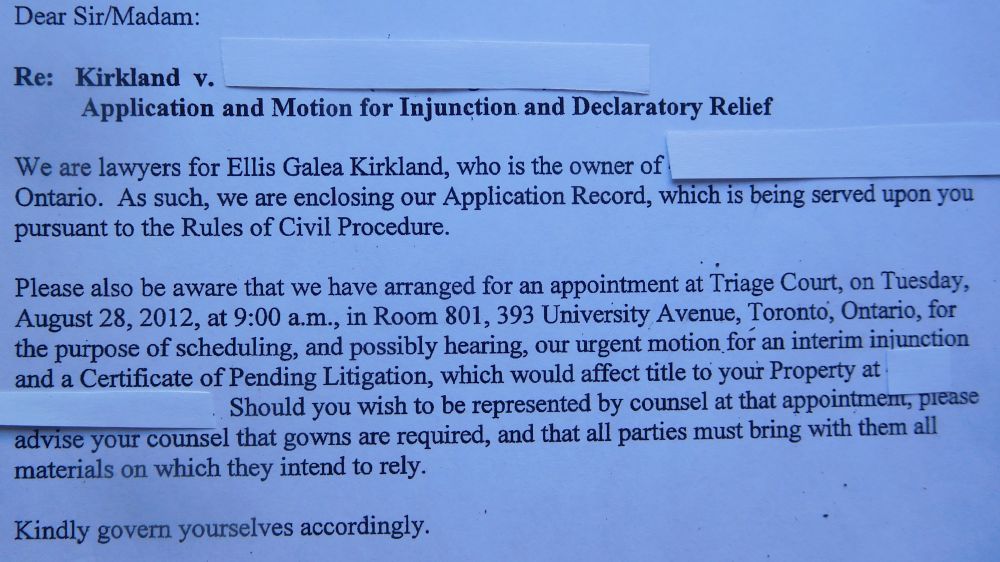

又过了不记得多少天,门铃又响了,还是我去开门。这次门口站着个陌生的中年妇女,问我小百脸先生在家吗?我答我就是。她掏出一个信封,说这是给你的,然后转身走了。我看那信封上的发信地址,是个从未听过的律师楼,很纳闷。打开一看,是一份通知,说他受艾丽丝·柯克兰女士的委托,就某街6号和8号之间的铁栏杆产权提出民事诉讼。已于某月某日入禀安省高等法院,定于某月某日9时于安省高等法院某室进行诉讼程序的聆讯,敬希出席云云。下面的照片是那份通知的部分内容:

我简直不敢相信自己的眼睛。这是......什么呀?艾丽丝告我,可能吗?为一道铁栏杆的产权打官司,那又不是黄金打造的。她疯了?再说这铁栏杆虽是两家的边界,但其式样和我与另一家(10号)边界的铁栏杆完全一样,明显属于我家(8号)的财产。艾丽丝这场官司没有任何意义,更赢不了。

我拨通了她的手机。hello,艾丽丝吗?您好。Where are you?( 她说她还在印度 )。我收到一位名叫xx的律师的通知,他说你委托他为咱两家中间那道铁栏杆的产权起诉我们,是真的吗?( 她说是真的,Please take it serious。)我真的不理解..... ( 百脸,我这里很忙。你准备上庭吧。bye bye。)挂断了。

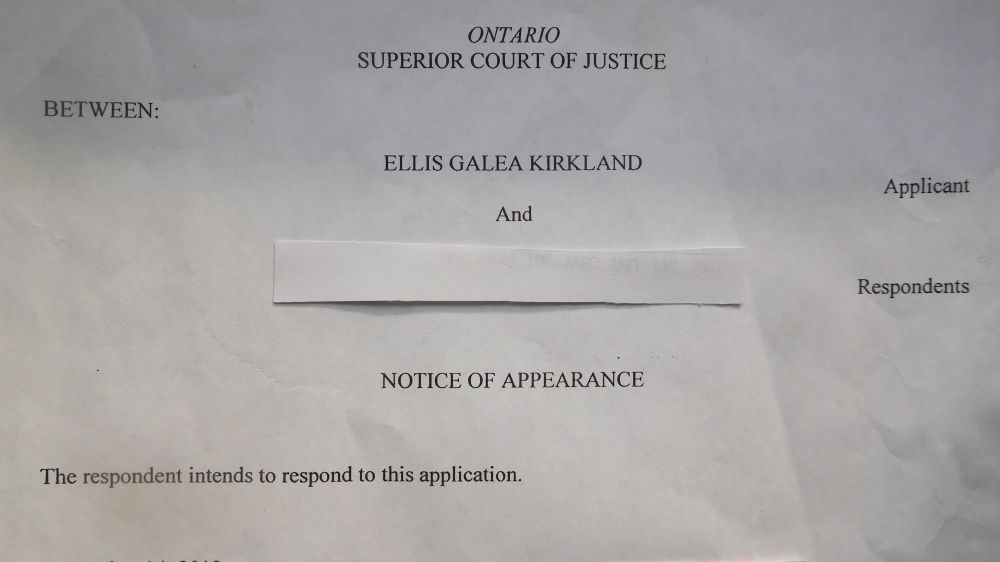

我气坏了:简直岂有此理!不过既来之,则安之。我冷静下来考虑了以后,觉得我们笃定胜诉,就算输了也没什么了不起,不就一道铁栏杆吗?想要就拆了去好了。我决定不请律师自己应诉。照着她律师起诉文件的格式,回了一份应诉书:

开庭那天,我在8点45分左右到了法庭。一进门就有一位穿黑袍的洋律师,大约50来岁,朝我走来,问:“请问您是百先生吗?”我答是的。他说:“我是柯克兰女士的代表律师,很高兴见到你。她向你提出的诉讼内容你能够接受吗?假如你愿意接受,我们可以庭外和解,就不必开庭了。“ 我答 No。他的脸马上一沉,说:”那好,让我们登记去。“

登记处的女职员让我们在本子上签名, 又问我有没有请律师,我也答 No。她又问 : '' Are you green ? " 我一时不明白, 反问她:”What do you mean ? " 她马上明白了:我比 green 还 green ,微微笑了一笑。从此我们的这宗 case 总是安排在最后一档,总要等到接近中午才轮到我们的聆讯。后来对方律师告诉我这是规矩:凡是有一方没有请律师的,都必须排在最后聆讯,大概是让法官有充足时间保护弱者的权益。那一年就我所出席的大约6-7次聆讯见到的,法官每天早上都要处理十几宗案例,绝大多数是离婚案件,也有遗产分配纠纷的等等。全是程序性聆讯,不是庭辩。每宗大约十多分钟就结束,法官宣布下一次聆讯某月某日进行。

为什么最后庭辩总是遥遥无期呢?大多数是因为需要补充证据。每一次出庭前,控、辩方(在民事案件中分别称为 applicant 和 respondent )都要将要呈庭证据在限期内送达法院办公室和对方住址。可以邮寄,也可派人送到。像对方向我们送的第一次出庭通知就是那位中年妇女面交的。她没要我签收,以后若有需要时她出庭作证确实面交给我就成。以后我每次交书面证据都用挂号邮寄,保留收据。每一次出庭其实都是双方对对方上次提交的证据提出某些质疑。时间长了我也熟悉了这些程序(怪不得都说“在加拿大没打过官司的就不是加拿大人”),懂得如何在对方提供的证据中找岔子。哪怕再小的岔子法官也会接纳,要求对方重新提供新的补充资料 (像我这样一副高度 green 的乡巴佬在官司上多少会得点法官的印象分而占点小便宜)。坐在旁听席等待的那两三个钟头我总是带着几张报纸玩我当时迷上的数独游戏消磨时间,一副无所谓的样子。既逍遥自己,也气气邻居那可恶的律师。

这么一拖,六、七次聆讯过去了,正式庭辩还遥遥无期。最后那一次,我还没进法庭,就见到那律师正在打手机。一见到我马上收了线对我说,今天法官病了,得另排期下一次聆讯。请你等等,艾丽丝有话要对你讲,她马上就来。不一会她来了,装出一副可怜相说:“百脸,过去这一年我老公在印度车祸严重烧伤,治疗了好长时间还是去世了。上个月我爸也去世了。我们这宗诉讼拖的时间也太长了。你看是不是大家私下商量可以和平结束它?”我说官司是你挑起的,我是无奈才应诉。该怎么办我还得回家和老婆商量才能回答你。她说咱们到登记处去要求让我们有个和解的商量期。双方在那里签了字。

回到家老婆说:她弄得咱一年都没能出去旅游,这回不能便宜了她。于是我去《文学城》的【法律咨询】论坛登了个问题如下:

【法律咨询】版主单身老猫给我的回答真是解决问题!此后我在和艾丽丝的谈判中只要求一条:你得给我写一张态度诚恳的道歉信,说明为什么要挑起这场无谓的官司,以及保证以后再也不做出伤害我们的事情。我知道像她这样的人物,reputation 是绝对要命的,而我的要求合情合理,这会让她非常难堪。让她自己去决定吧!

艾丽丝不愧是艾丽丝。正如本文上集中我介绍她在意气风发时期的同事评论的:她是一个善于了解和利用对手优缺点的谋略师,何况她在中国不知接触多少谈判对手,非常明白中国人的潜规则。那天上午我和老婆正在打理前院的花圃,很久没在6号住宅出现( 她在多伦多市中心的 Rosedale 一栋豪华公寓有一个单位,可能住在那里 )的艾丽丝拎着一个黑色手提包开了门出来笑吟吟地向我们俩打了招呼:早上好,花真漂亮,今天天气真好, bla bla!然后说,我们能不能进屋谈一谈?你家或者我家都可以。

进了我家客厅,板着脸的老婆连茶也不给她倒一杯。艾丽丝装作不介意的样子开口了:“百先生、百太太,过去这一年我家遭受了很不幸的变故。让我们结束这场官司吧,我拟了一张庭外和解协议书。" 她打开手提包,拿出一张文件和一支笔,放在桌子上。又拿出一叠崭新的大面额钞票,上面的银行包装纸还没有拆开痕迹,也放在桌子上。说:这段时间费心你们俩帮我照料房子,这是一点报酬。您看可以吗?

一看到那叠大洋钱,我知道这回我们已经彻底输定了。伟大领袖毛主席教导我们说:”可能有一些共产党人,他们是不曾被拿枪的敌人征服过的,他们在这些敌人面前不愧英雄的称号;但是经不起人们用糖衣裹着的炮弹攻击,他们在糖弹面前要打败仗。”何况我们既不是共产党人,更没有英雄称号,还特穷特爱钱,有奶就是娘。试想年三十晚带着一袋面粉上门拜年的不是大春,而是黄世仁,杨白劳能抄起扁担把老东家打出去吗?我看看黄脸婆,她的眼睛已经绽放出万丈光芒了,向我偷偷点了点头。

我装模作样拿起那张手写的纸,上边写得很简单:我们applicant 和 respondent 双方同意和平、友好地结束这宗民事诉讼,请安省高级法庭予以撤诉。没有提及谁赢谁输,也没提赔偿问题。行,打败仗就打败仗,让道歉书见鬼去吧!老婆立刻将那叠钞票紧紧攒在手里,三个人挨次签了字。又按照艾丽丝的要求,我和她握着手持着签好字的和解书照了张照片(赵总理和铁娘子当年交换联合声明也是这样合照的):

撤诉以后,艾丽丝从6号永远消失了,那栋房子空置了8年直至今天。直到3年后一天早上身穿防弹衣、荷枪实弹、戒备森严的警察包围了它追捕艾丽丝,我们才知道她干下了一桩恐怖的凶杀案。那时我开始回顾、思索我们与她之间的这场莫明其妙官司的来龙去脉。猛然,一个可怕的念头在我的脑海里浮现:那天笑吟吟走进我家客厅的艾丽丝手中拎着的黑色手提包里,除了那扎钞票之外,是不是还有一把锋利的匕首?而恰好是贪婪无意之中救了我们两条蚁命?天哪!我不禁打了个寒颤。

(待续)