战场之外,日本士兵收到八路军慰问袋,回礼赠送黄酱或海带zt 头发与财富成反比2022-07-16 08:31:40

自明治维新以来,日本国力逐渐强盛,尚武之风愈演愈烈,好战思想在日俄战争后达到高潮,统治者为稳固地位、奴役人民,大肆吹嘘日军战无不胜,不断通过战争转移国内矛盾。而普通民众在统治者的煽动下也愈发狂热,军费支出甚至占用国家预算的一半以上。

而煽动民众的日军,往往因为自身的孱弱难以持久有效作战,但在强大民意的裹挟下不得不继续战争,这就造成了“毁灭或被毁灭”的极端局面,被这种思想蒙蔽的普通日本士兵,还在做着“一亿玉碎”的迷梦,误入歧途的日本兵成了杀戮机器。

针对这种情况,我军采用了多种方式传播反战思想,强调日本侵华战争的非正义性,通过家乡和家人来感化这些日军,使他们认识到生命的可贵。

我军开展以情动人的宣传,包括阵前唱思乡歌、喊话等形式。日本反战士兵水野靖夫曾和我军一起在阵前喊话:“清醒一下吧,已经结束了,我们输了,战争了这么长时间,除了杀人与被杀,你们还得到了什么?还幻想着一亿玉碎吗?”

当他喊话完毕,碉堡里的日本士兵都默不作声,一片死寂。只能听见日本军官若隐若现的咆哮斥骂和士兵的哀嚎,几分钟之后,机枪朝别的方面方向胡乱扫射,显然避开了我军。日军夜晚宿营时,一些中国军民在周边唱日本的思乡歌曲,这增加了日军的厌战情绪,但日本军官的“精神注入棒”,仍会时不时的发挥余威。

在晋察冀地区,有一些日军战俘说:“当我们在战场上听到充满家乡情调的歌声时,对亲人的思恋之情更浓,再也不想打仗。”

我军还经常采用以物易物的方式,加强与日军普通士兵的联系。还把电话接在日军电话线上通话,铺设线路多时,一次可以与五六个日军碉堡联系。通过电话掌握了日军的有关情况,了解到更多普通日本兵的人生经历,从而拉近距离,还时不时增送送慰问袋、写信等。

部分日军在回忆中说:“日本士兵之间相互聊天时,有的士兵说,别的碉堡已经收到了对方的慰问袋,我怎么还没有收到。”水野靖夫曾在《反战士兵手记》中写道:“日本士兵有时收到中国慰问袋之后也会回礼,他们送给中国战士黄酱或海带。”通过相互写信、送慰问袋的方式,双方拉近了距离,日本士兵也逐渐清醒过来,开始反思这场战争。

战争接近尾声后,八路军不断取得胜利,俘获的日军战俘增多。如何改造战俘,成为摆在我军面前的一个重要问题,主席指出:“日本许多士兵来自基层,都是普通老百姓,他们与我们并无冲突,日本民众也深受军国的荼毒,我们要想方设法,让他们认清战争的非正义性,让他们觉醒本国的法西斯压迫。”

日本反战人士野坂参三在延安参加反抗法西斯日本的工作,他建议创办改造日本战俘的学校,这个想法得到了主席的赞同。于是在各方的努力下,延安创办了日本工农学校,选址在延安宝塔山半山腰。野坂参三担任学校校长,日本战俘在此接受教育,改过自新。

在学校成立初期,日本战俘深受毒害,改造他们的过程很艰难。许多日本兵非常顽固,认为被俘是耻辱,进而绝食、谩骂,甚至妄图杀害八路军战士。而在我军的谆谆教导和真诚感化下,有些战俘的思想开始转变,反思自己的所作所为。

日军军医佐藤猛夫在一次战斗中被八路军俘获,他不甘心当俘虏,就想办法逃跑。然而他还未实施逃跑行动时,意外发生的一件事让他转变了想法。有一天,他因高烧昏迷三天三夜,不省人事。我军医护人员对他精心治疗。等他苏醒过来,看到自己曾经的敌人对自己关怀备至。甚至为了照顾他,还给他带来了稀有的酱菜。他感激地说:“我的命是你们救的,谢谢你们。”于是他不再逃跑,甚至帮助医生为伤员治病。

然而,转变思想的只是少数战俘。学校为战俘提供了所需的生活物质,即使在陕甘宁边区遭遇蒋军封锁,生活十分困难,边区仍最大限度地满足学校战俘所需的物品。从各方面体贴、安慰战俘,但多数战俘仍然消极抵抗,准备伺机逃跑。

他们认为,作为军人,被俘是最大的耻辱,因此坐立不安。每十个人中就有五个企图逃跑或跳崖。还有的战俘消极抵抗,早晨不起床、不洗脸、随地大小便等。有的战俘在回忆中说:“学校刚成立时,我们在一起议论,都说八路军肯定有图谋,要我们反对自己的国家。”

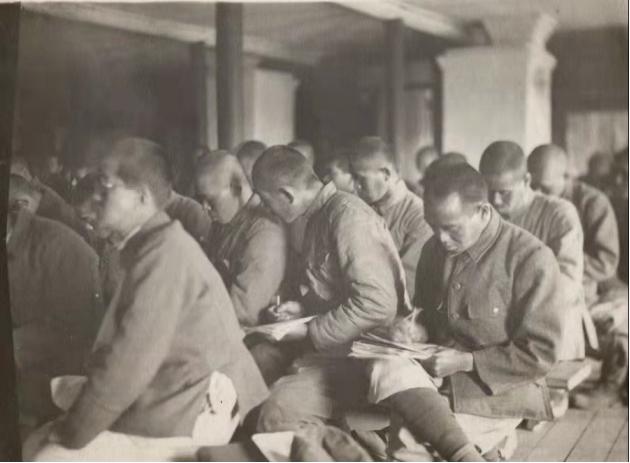

面对日军战俘存在的问题,学校决定逐步改造他们的思想。学校开设了理论、自然科学、时事与日本问题、社会发展史等课程,选派了一批政治、文化素质高、精通日语的人员作为教员,还把较早转变思想的日本战俘也选为教员。

教员根据学员的文化程度分为不同的学习小组,并开设各种座谈会、讨论会,以启发、互动式教学改造战俘思想。通过系统的理论学习和在学校的亲身经历,许多战俘的观念开始转变。

他们开始反思从小受到的教育,逐渐认识到侵略者的本质,并为自己曾经犯下的错表示悔恨。

为丰富战俘的业余生活,学校创办了图书馆、俱乐部,举办文艺活动。学员们演反战话剧,唱革命歌曲。有学员回忆说:“我们平时的文体生活很丰富,可以打麻将、玩扑克和下围棋、军棋,有时以打棒球。”

深刻的课堂教学、丰富的课外活动,使这些日本战俘根深蒂固的思想受到触动,逐渐发生转变,他们享受到了生活的快乐,体会到了生命的意义,再也不用为了少部分人去牺牲自己。学员大古正曾写下文章,他写道:“我到日本工农学校之后,因为学习了很多知识,感觉从茫茫的黑暗中看到一线曙光。”

随着思想觉悟的提高,战俘们开始自发转变。由于蒋军对延安进行封锁,延安军民开展自给自足的大生产运动,但没有给工农学校的学员安排生产任务。学员们看到边区军民全身心投入生产,很受鼓舞,他们纷纷要求参加生产劳动。于是学校将学员分成了农业组、纺织组和木工组,开展除草、种菜、制作纺车、织布等工作。农业组的学员们学会了种植技术,1943年秋天,他们收获了1万斤土豆、9石大豆。木工组的学员掌握了木工技术,在一年多时间里,做出了103辆纺车。

我军执行优待战俘的政策,甚至允许他们参加选举。1941年10月,经过延安军民和学校学员的投票,日本工农学校的森健当选为陕甘宁边区参议员。

随着改造的推进,一些日本学员参与了在华反战组织。有的学员书写反战标语,有的学员参与制作慰问袋,到前线发放传单、喊话,宣传我军的抗日主张和战俘政策。他们与中国人民一起反抗日本侵略者,有的学员甚至还为此献出了生命,我军还为这些牺牲的义士举行了纪念活动。

日本无条件投降后,日本工农学校学员即将回国,八路军为他们举行了隆重的欢送大会。9月18日,野坂参三带着学员们离开延安,回到日本。许多人回到日本后,继续开展反战宣传。

值得一提的是,有一个名叫小林清的学员选择留在中国。新中国成立后,他在天津市社会科学院工作,写下《一个日本八路的回忆录》,晚年加入了中国国籍。