阿城,中国电影界的扫地僧 (3) 上善若水_19962020-11-06 00:12:08

作者:王小我

03.《棋王》发表和之后的改编阿城与编剧阿城

身边朋友,都知道阿城一身杂家功夫,但没什么人知道他还会写小说。

1983年,远在美国的陈丹青收到阿城寄来的一篇小说,写在练习本那种破纸上。陈丹青看了,大感刺激,不敢置信:我从未想象一个我认识的家伙,一个同代人,也写小说,而且写的就是咱们这些人的事。

陈丹青把这两页纸,宝贝一样揣在裤兜里。有一天,他见到来美国访学的作家王安忆,便把阿城的小说递过去,王安忆当即站在华尔街市政厅一带的马路边看,他就在一旁抽烟。

从1983年夏天起,往后一年多时间,阿城扎稳了马步,把自称为“习作”的小说,一篇一篇往美国纽约陈丹青的寓所发射。陈丹青惊呼,天哪,都是原稿啊!

到了1984年,阿城练成内家功,开始写《棋王》,三个晚上,一气呵成。成稿后,几乎一字不易。小说发表在《上海文学》1984年第七期,一时洛阳纸贵,阿城文名豹起。

他那两间小东屋,很快成了全国叫的上号的文学刊物编辑接待中心,一天好几拨人来求稿,要费四五斤茶叶。有事出门,阿城不忘招待,在窗子上留言:钥匙和面在老地方。

当时正在解放军艺术学院作家班进修的莫言,被《棋王》彻底征服,说,那时他在我的心目中毫无疑问是个巨大的偶像。

香港导演徐克看了,连连叫好,“这个小说,我们在外面也看得懂,看得很投入,因为它很真实,很特别,很戏剧性,很生活化。”打电话到处联系,要拍成电影。

“棋王”落子,父亲钟惦棐才得知,难掩兴奋。他没有当面夸阿城,给弟子仲呈祥写信,做了点评:这种文学,不是一阵风能吹跑的。

起先以为没人看的阿城,这下终于知道自己“好看”了:我就好像那种很笨的女人,突然一个男的说:哎,你好漂亮!我就问,我真的漂亮吗?

可惜漂亮当不得饭吃。人家问起《棋王》的写作动机,阿城直言不讳,就为了稿费。

阿城顾家。他说,我自己要买烟来吸,有妻儿要养,“工资自然不甚够敷衍”。

他体恤妻子的辛苦,劝她伏天出去玩一次,“手里有汇款单,口气自然粗一些。”他怜子,儿子爱吃冰棍,三根下肚,还没吃够。他发了愿:等我写多了,用那稿费搞一个冰棍基金会,让孩子们在伏天都能吃一点凉东西,消一身细汗。他们老老实实做工的父母想必会欢喜,将钱省下来,冬天多买一些煤,让孩子们钻凉被窝时不必再下一个小小的决心。

他算了下,《棋王》的稿费到手,一百多斤冬储菜就有了。

《棋王》之后,阿城又打出《树王》和《孩子王》两个王。名气更响,但还是没富裕。他把发表了“三王”的杂志寄给在美国的陈丹青,为了省邮费,把杂志其余书页给撕掉了。

阿城火力又急又密,他趁势在《上海文学》连发一组短篇,后来收入小说集《遍地风流》,名动海内外。有一个哈尔滨的狂热粉丝,甚至要把其中一篇《溜索》谱成交响乐。

成了名作家,虽然没挣到什么钱,但有不少好事找上门。一次,一家刊物斥7000元巨资办“九寨沟笔会”,请阿城去。得知此事,钟惦棐没有当面说什么,给弟子仲呈祥写信,嘱托“阅后抄寄阿城”——核心思想是,千万不要成为文学新贵。希望他“像过去一样,一个破挂包,夜宿车站长凳。”

为此不惜揭阿城的丑:一次,阿城在车站睡熟后,被人拔去塑料凉鞋,第二天他就赤脚去北影找母亲张子芳,被母亲同事误认作乞丐。

阿城跟朱伟抱怨说,写小说挣钱太辛苦。他认为,作家就是乞丐。“我本身就是个写字的手艺人,写字的目的就是换钱贴补家用,我有嘴我老婆有嘴我小孩也有嘴。”

阿城的“作家乞丐论”,引来德国汉学家顾彬愤愤不平,“一个作家应该忠实于他的事业,不应该把钱看得那么重。为什么不在写剧本的同时也写小说呢?我不能理解,这些中国作家都是怎么了?”

阿城一个回马枪:还不够清贫吗?我抽的烟都是大前门,太贵的我抽不起。

1985年下半年,阿城收了火力,转向另一个领域:电影界。

八十年代,文学热,电影热,文学和电影还打得火热。那会儿发出一篇好小说,导演争着抢。

1986年,《人民文学》第3期发表了莫言的长篇《红高粱家族》第一章《红高粱》。阿城看了,竖起大拇指,对陈丹青说,写得比我好多了。过了四个月,为拍《老井》、正在山西体验生活的张艺谋,坐火车到北京,又坐电车到解放军艺术学院,找莫言商量改编成电影。在电车上,张艺谋夹了脚,全是血。

莫言还记得初次见到张艺谋的情景:光着膀子,黑得像煤炭。他是左脚穿着一只鞋,右手提着一只鞋。这让莫言响起了老家生产队的小队长。张艺谋一见莫言,想到了他老家生产队的会计。于是,一个小队长和一个会计进行了一次成功的合作。

最能体现八十年代文学和电影要好关系的,要说一个人,王朔。1988年,米家山的《顽主》、夏钢的《一半是海水,一半是火焰》,黄建新的《轮回》以及叶大鹰的《大喘气》这四部电影同时上映,清一色改编自王朔的小说,以致这一年被中国电影界称为“王朔电影年”。

王朔都没法谦虚了,跟叶京说,中国电影哥们儿现在平趟。

叶京这才反应过来,着急忙慌搭上王朔小说改编末班车,另辟一路,拍出《梦开始的地方》《与青春有关的日子》等京味儿电视剧。

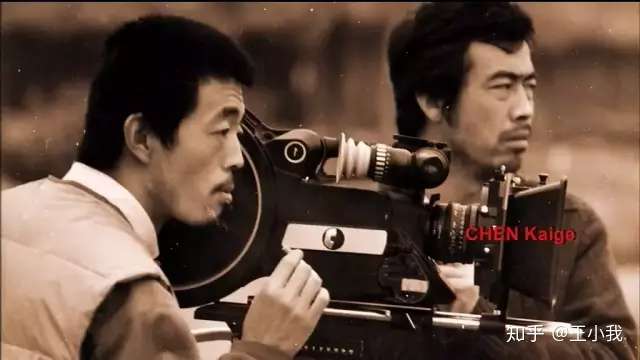

大潮之下,阿城的“三王”,自然是导演疯抢的对象。曾和阿城同在云南插队的陈凯歌,眼疾手快,抢了阿城自己最喜欢的《孩子王》的电影改编权。

当年赴云南的北京知青,要说阿城拥书第一,陈凯歌可称第二。他用扁担挑两只箱子下乡,一只装日用,一只装书:《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》、《诗词格律》、《红楼梦》和一套8册的古文选读,都是枕边书。

陈凯歌文采风流,冠绝第五代。但他服阿城:他真的和所有中国作家都不一样,这是很奇怪的。他对文学的感触是没有人能企及的。

拍《孩子王》,阿城“不愿低头去看我拉的屎”,没掺和。但给了陈凯歌一句点拨:其实一个人真实的东西、我们认为宝贵的东西没有多少,但是每次都要把真实的东西拿出来,是很费力的。

陈凯歌费了大力气,拍出了后来自认为最重要的一部电影,“我觉得这电影很真诚,非常贴近我的内心,不管大家评价怎么样。”陈凯歌好大喜功,明眼人一眼看出,他把《棋王》和《树王》的情节也给扫进去了。

对于阿城的看法,陈凯歌有自知之明:我把阿城的东西破坏得很厉害,阿城不见得会喜欢这部电影。

果然,1987年,《孩子王》上映,阿城看了如坐针毡。他说其中一大失误是,电影采用了小说中的对话。“电影对白应该将文还原为白话,也就是口语才像人说话。”脚前脚后,听说侯孝贤想拍《孩子王》,当时已交出版权的阿城,呜嗷叫悔。

《棋王》的电影改编权,被第四代导演滕文骥得手。阿城最早下海影视,就是随滕文骥到深圳办了个电影创作室。滕文骥1985年的《大明星》、1986年的《飓风行动》,编剧都是阿城。

滕文骥一动了拍《棋王》的心思,就给彼时在香港的阿城打电话。这边说的兴奋,那边急了:有什么话等我回来再说吧,电话费太贵了。

滕文骥在西双版纳轰轰烈烈拍《棋王》的时候,港台联动,也在同步开工——导演严浩和徐克,将《棋王》与台湾作家张系国的同名小说合二为一,请来梁家辉编剧及主演,片名仍叫《棋王》。徐克说,故事中的王一生和其他知青,都是小人物,没有什么要求,没有什么理想,他豁出来只是要争一口气,很接近我们。

1988年,滕文骥版《棋王》先走子。当了把“孩子王”,又当了回“棋王”,主演谢园感觉赚到了:我最怀恋的我的作品还是《孩子王》、《棋王》,虽然俩片子加起来才卖9个拷贝。

1991年,严浩、徐克版《棋王》再走子。该片被选为1992年香港国际电影节闭幕电影,王一生火车上吃饭的经典情节,被梁家辉演成教科书。事后他说,这是我最满意的一部影片。

《树王》根深蒂固,没人抢得走——侯孝贤没扑到《孩子王》,又望《树王》兴叹:当时要拍太难,那个年代特效技术还不到,没办法砍掉小说里那样一棵大树。

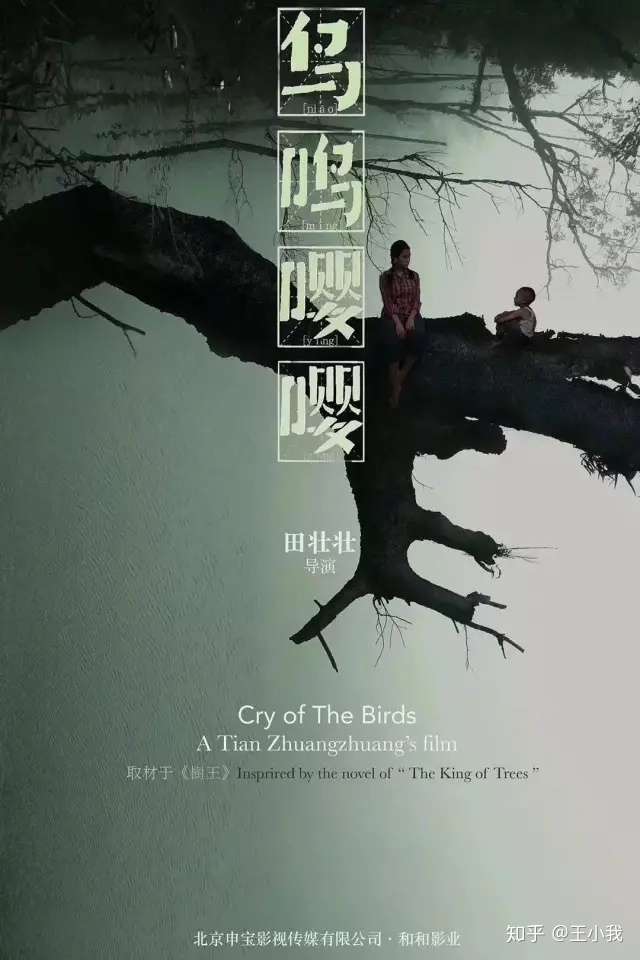

后来一个叫奥米的意大利导演想拍《树王》,阿城觉得没法弄,“如果要拍,也需改动很大,几乎变成另外一个故事。你怎么砍那么多树,然后再烧掉呢?”,奥米说我有办法,阿城还是不松口。直到2018年,田壮壮再出江湖,将《树王》一斧子齐根砍断,更名为《鸟鸣嘤嘤》。

“三王”瓜分完毕,另一头,真正令阿城打响编剧名号的,还是谢晋导演的《芙蓉镇》。

拍《芙蓉镇》,阿城的父亲钟惦棐是“编外高参”。谢晋曾专门跑到钟家求教。对于小说中王秋赦这个人物,谢晋把不准,钟惦棐一语道破:一个典型的中国流氓无产者。并做了一个宏观把握:两个标杆,一个是胡玉音,一个是王秋赦,一折一扬,奠定了近30年的中国格局,说明改革之须。

接风宴上,钟惦棐由于有肝病,不能喝酒,由阿城作陪。谢晋看过《棋王》,早就欣赏。两人都是海量,喝嗨了,当下拍板,由阿城来做本片编剧。

1985年那场小说改编座谈会,面对一群行业权威,阿城没少说“挑刺”的话,但把谢晋给说服了。电影的结局,就采纳了阿城的想法。阿城说,这点是谢晋了不起的地方。

谢晋是发了狠,要拍得跟自己以往电影不一样。他这次没找老搭档、编剧李准,找上阿城,“这样不搞近亲结婚,可以对自己创作上的习惯势力进行一些冲击。”

就在谢晋紧张投入拍摄时,电影界悄然兴起一场“谢晋电影模式大争鸣”,“谢晋时代应该结束”的声浪,被一帮青年评论家拱了上去,谢晋被采访和电话密集围攻,脾气很差。舆论鼎沸的当口,钟惦棐拿出一篇力作《谢晋电影十思》,用一句“时代有谢晋而谢晋无时代”解了围。

父子合力,一个开道,一个行进,为谢晋保驾护航。1987年,《芙蓉镇》获第7届金鸡奖最佳故事片奖。虽然电影只保留了阿城改编版本的五分之一,但阿城表示理解:他(谢晋)经常说,人不能被整得这么惨。可如果要进一步说,人为什么会被整得这么惨,就不行了。这是老一代的分寸所在。

《芙蓉镇》上映前,1986年,阿城受邀赴哥伦比亚大学访问,又经聂华苓推荐,成为美国爱荷华大学国际写作计划驻校作家。算上1985年参加美国图书馆年会,这是第二回赴美。一来二去,此后,他就长住洛杉矶。

一天,《侠隐》(《邪不压正》原著)作者、好友张北海的电话打到洛杉矶,请阿城帮忙改一个电影剧本——关锦鹏的《人在纽约》。现有的剧本,是香港名编剧邱刚健手笔。邱刚健倨傲,从来只有第一稿,没有第二稿。关锦鹏没辙,只好托人找阿城救急。

阿城此时不但是一个编剧,还是妙手回春的剧本医生。他亮过一个绝活儿:改一个已经拍了五分之四的片子,要改出另外一种意义,还要改成一个完整的故事。“考验我的是必须利用样片上的口形另写台词。”

关锦鹏的样片拿来一瞧,阿城当即诊出了病根。晚上,又看到影片三个女主角:斯琴高娃、张曼玉和张艾嘉。心中有了底,放需要帮忙的人在楼上松弛,自行下楼研墨开起了药方:艺术常是由减法造成的,所谓二减一等于三。

导演关锦鹏和美术指导阿潘郑重接过修改好的剧本百衲本,认真提了许多意见,阿城听了一阵感动:我突然想到大陆的电影审查官员如果是这样的性质,那我也许有拥护审查制度的可能。

姜文的《太阳照常升起》剧本改了无数遍,终于定稿,他又把阿城请过来指点一二。阿城说,电影通常都是短篇小说,最多是中篇的含量,但《太阳》却是个长篇。他提醒姜文,你这个拍摄难度极大。

李安拍《卧虎藏龙》,找到阿城帮忙。剧本阶段,李安的御用编剧詹姆斯和王蕙玲左右开弓,反复写,反复改。阿城也给写过两稿。其中李慕白和俞秀莲竹林表白一场重头戏,都写得不行,李安又请阿城出手写。

遇到拿不准的知识点,第一反应,问阿城。李安说,如“自由”,据钟阿城考证,中国到1894年尚无此名词,还是明治维新后日本人从英文译过来,我们再从日文翻过来。“自由”,现在很普遍,因考虑背景时代是清朝,就改成“自由自在”。

最终磨出来的好台词,再从阿城手里过一道,加以简洁。

但在美国十数年,吃饭问题,阿城不靠写作,主要靠干体力活儿解决。“就是不想动脑子。”

他活得像个勤工俭学的留学生:白天打工,给人家刷墙,晚上在家写东西。他不觉得累,也不觉得刷墙单调,“工具那么多,有刷子,长的短的都有。”有一次,作家陈村在机场偶遇阿城,阿城掏给他一颗糖吃,说正要去某地刷墙——给一部电影当美工。

阿城动起手来,比小说好看。

他能攒车。觉得这事儿不需要技术。买辆旧车,弄一堆零件,一点点拆开,按图纸要求再一点点装上。阿城得意道,最后一辆崭新的老爷车,在你手底下就诞生了。

两三千美元成本,他卖两三万,他们家楼下的黑人都上来跟他商量想买,“一年玩一部,就够你踏踏儿地活着了。”王朔见过汽车组装达人阿城干活时的样子:我亲眼所见,红色敞篷,阿城坐在里面端着一烟斗,跟大仙似的。

他懂电脑。作家何立伟在他家玩,碰到一男一女来请教电脑用法问题,阿城一二三四,说得俩人频频点首。阿城1986年就用电脑写作,他嫌当时电脑硬件水平不行,字体丑,字库不全。他就自己仿古版书编了一套字体输入进去,有一万三千多个汉字。

他还教人弹钢琴。教的是言传不用身教的高级班。临比赛前,从艺术修养、格调理解和演绎方面,予以调教和指导。“一年有几茬,就够糊口了。”

人家说他是通才,他不以为然,给举了个例子:前院老王正弹古琴呢,突然家人跑来说后院炉子灭了,那就拿出办法重新去给点燃。这是一个人应该有的技能,生活就应该是这样——古琴可以弹得特别雅,转身回去又可以通炉子。

1998年开始,阿城断断续续,中美两边跑,到上海看妹妹。2000年之后,他基本就住在北京。

定居国内后,阿城与中国电影界,再次关系密切起来。第一个找上门的,是因1993年的《蓝风筝》十年不得拍片的田壮壮。