阿城,中国电影界的扫地僧 (4) 上善若水_19962020-11-06 00:13:54

作者:王小我

4. 阿城与第五代

在没有电影可拍的十年间,田壮壮每年都要看一部电影——1948年费穆执导的《小城之春》。有一天看完,他感到特别激动,十年之后的第一部电影,有了:翻拍《小城之春》。

这个想法不可谓不大胆。母亲于蓝是著名演员,她第一个反对:明摆着这是费力不讨好的事儿,一旦拍不好怎么办?

2001年元旦过后,阿城接到田壮壮的电话。那头问,你觉得再拍一次《小城之春》行不行?这头一点没犹豫,行啊。

有了阿城的话,田壮壮不怵了,他立即找投资,投资到位,他又拉着阿城聊。阿城问他有什么要求。田壮壮着重提了两点:一,文明戏味儿太重,这个要改;二,要把原版的画外音给去了。

阿城没说什么话,中间去了美国一趟,回头就改出一稿剧本扔给田壮壮。田壮壮又惊又感动:也没提钱,什么都没提,就拿出一稿剧本来。

田壮壮的老同学、导演李少红,是本片投资人,阿城的剧本把她震住了:他的第一稿就给我触动很大,那真是只有大师才有的,很多人说剧本简单到算是改编吗?我认为他的剧本简洁到一句多余的都没有,但又给了导演和演员很大的发挥空间。

剧本落定,阿城给田壮壮介绍了合作《海上花》时认识的李屏宾来做摄影。

落地执行时,他又从编剧转岗木匠,以徒手打制全套结婚家具的手艺,将苏州东山镇一处明末的官邸,翻修为导演想要的大户人家落魄样。继而转岗道具师,踏遍苏杭等地,买、租、借齐上,凑齐几百件老古董布满宅院。

阿城俨然一副大总管派头:开拍前除了人物造型,其他的布景搭建、道具设计全部由我负责。

导演田壮壮,编剧阿城,摄影李屏宾,美术叶锦添。几个人往那儿一站,李少红都看傻眼了,一步不离现场:四个大师呀!

田壮壮事后感叹,没有阿城的支持我也没有勇气去做,因为这部戏的知名度太高了。“阿城在《小城之春》这个圆上咬开了一个口子,至于怎么咬的我也不知道。”

之后,田壮壮又跑到云南,拍了个关于茶马古道和马帮生活的纪录片《德拉姆》,阿城跟过去做顾问。而贯穿《小城之春》和《德拉姆》的拍摄,是另一部电影的筹备:《吴清源》。

吴清源是日本棋圣。田壮壮、阿城和吴清源助手牛力力赴日本,拜会吴清源谈授权。吴清源说,让我想两天。

在等答复的两天里,他们去了一家酒吧喝酒。有个六十多岁的老头问他们,你们中国人来日本干嘛?牛力力说,见吴清源。没想到那老头噔地就站起来了,给牛力力鞠了3个躬,连说:“吴清源是个神。”

拿到授权,编剧阿城拎了拎两只手:关于吴清源的任何资料我都要。

所有的棋评、棋谱、吴清源散文、琐碎报道和记载悉数搜刮来,统计下来,有几百万字,还要由日文翻成中文。

用这几百万字,阿城做了一张大表,打印出来,大概可以铺满田壮壮那张比乒乓球台还大的桌子,这张表细致到吴清源出生后的每年每月每天,都有对应的文字记述。

阿城的本子,精彩如对打的乒乓球赛,田壮壮削减为波澜不惊的棋赛,用镜头执子对弈。

电影上映,阿城再次面对一个发表《棋王》起就被追问的问题:你会下棋吗?无论是《棋王》里的象棋,还是《吴清源》里的围棋,阿城的回答都是两个字:不会。

他觉得会不会下棋,根本不重要,“《吴清源》写的是人,而不是棋。”

自称不懂电影,除了聊围棋此外无话可说的吴清源,看了以后,留下一句极为短促的影评:嗯,这事办得漂亮!

电影编剧之外,阿城还写了回电视剧本,合作的是另一位第五代导演张建亚。2003年春天,有人找他谈电视剧《贞观之治》,先给他看了两版剧本。都不满意,都写成了流行的帝王剧,想请阿城写一个令制片人满意的历史正剧。

阿城一听说想拍历史正剧,一口答应。随后以《资治通鉴》和《全唐书》做底料,以编年体为叙事方式,执笔写剧本。阿城写惯了电影剧本,写完40集,他废笔投降:创作这个电视剧我是失败的,我不会写电视剧。

“打败”阿城的是两个点。

其一,是没完没了的对白。由于成本所限,国产剧大部分时间,要靠大量的对白填充。阿城觉得都是废话,“这废话我不会写呀。”他说韩剧《大长今》就是中国评书,你一句我一句。美剧就没什么废话,因为人家是按电影拍。

其二,是不适应电视剧拍摄手法。剧本里,他设计了两条互相照应的故事线,一前一后,中间隔了几十年,有种轮回的意味。“但是我不知道电视剧的厉害,电视剧是拒绝回忆的,谁还记得二十集前的故事?”

阿城自认为干了个不及格的活儿,不跟电视剧那儿废话了,扭头扎进电影圈子里。但这部剧在豆瓣上,得了9.2分,在国产历史剧里,摘了个探花。

阿城与名头最大的两位第五代导演——陈凯歌、张艺谋,没怎么直接合作过,但和他们熟。他们的电影出一部,他看一部,越看脸色越难看。

他一路从中国电影的根上看下来,得出一个断根儿的结论,中国电影的特征,就在于它的世俗精神。

从二十年代的《神女》,经四十年代的《小城之春》《太太万岁》,到五十年代的《我这一辈子》,再到五十至八十年代的谢晋电影,这条世俗的脉络,清晰而茁壮。

而第五代一上来,就挑断了中国电影世俗精神的经脉:无从了解四九年以前的中国电影文化,童年期的苏联电影的记忆,文革前的革命世俗电影,文革后涌入的美国商业电影和日本商业电影。

在阿城看来,陈凯歌也只拍出了半部世俗电影。他的处女作《黄土地》,有世俗精神的全部要素:悲,欢,离,合。质感也强。但结局不够世俗:女主角死了。阿城说,没有让死人复活的神奇能力,它与中国的世俗要求就是冲突的,令人讨厌的。

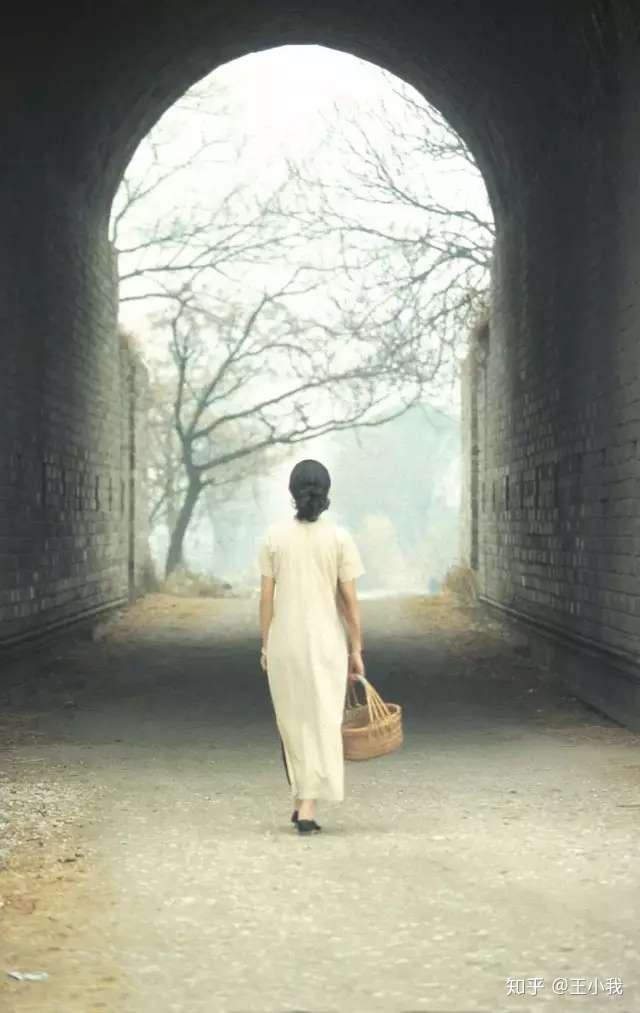

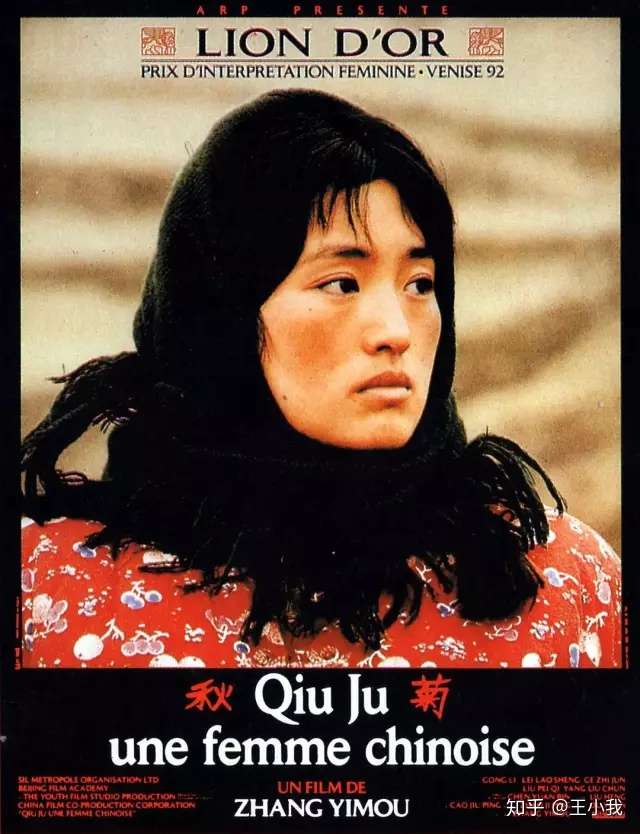

到张艺谋这儿,那基本就是伪世俗了。《红高粱》《菊豆》《大红灯笼高高挂》,朝世俗一路狂奔。张艺谋有一次到洛杉矶,见到阿城,一脸喜气,说拍了个电影,跟以前的拍法完全不一样,你将来瞅瞅。阿城后来瞅见了这部“完全不一样”的《秋菊打官司》,顺手对这个阶段的张艺谋电影做了一个总结陈词:中国文化的包装功力越来越强。

有人说张艺谋执导的奥运会开幕式,向全世界输出了中国文化。阿城几乎要翻白眼:他用一个篆字的“禾”加一个“口”,来表达主题“和”,有这个字吗?篆文的“禾”是那一竖上头要向左弯过去,“古代这是要砍头的,现在却在全世界面前展示了一个中文错字。”