刘正教授②《古琴大师张子谦先生弟子季家锦先生访谈录》 京都静源2022-10-15 23:22:52

刘正教授②《古琴大师张子谦先生弟子季家锦先生访谈录》

采访者及整理:刘 正 教授、文学博士

季家锦:

张子谦先生对我的感情也非同一般,他周边的音乐家们,比如上海音乐学院的箫圣戴树红教授、张先生的得意弟子龚一先生、张先生的侄外孙女戴晓莲女士等都是有目共睹的。我来美国后,在失联多年的情况下,我能再次又与戴树红教授联系上时,我们都很兴奋。戴教授在复联后的第一个微信中说到“家锦同学:微信收悉,非常高兴,有时光倒流之感。你向张老学琴,我为你准备琴谱,老梅花还刊登于《广陵琴韵》第一集;张老为你弦歌题词,都还历历在目。”张子谦先生在世时,在上海民乐界的威望是很高的。当时张子谦先生曾对我说过,“你是我家乡的人,我就把你小季当着是我晚辈的家人。”所以有时候他还在私下里跟我说他自己家里的一些私事话题。

张子谦先生还对我说过,“我对龚一、戴晓莲、还有你,有个要求。我传授给你们很多广陵派古琴曲,以前他们有时候会在学完之后,为了追求一些更新颖的效果就会改动了一些地方。但是我现在再重申一下,其它曲子我不管了,但是你们不准改动我的老三曲。我要原模原样地正宗传承下去。这“老三曲”就是:《梅花三弄》、《平沙落雁》、《龙翔操》。

刘正:

哦,原来是这样。我好像听说张先生的弟子龚先生以前不叫这个名字?是后来改的?在中国人的传统姓名学上,男人最后一个名字用“一”和女人中间的名字用“雅”,都是十分惊险和多难的用字,我在给人起名字时,是尽量回避不用的。

季家锦:

我好像听张先生说过,龚一原名龚荣陞。张先生说笔画太多了,不方便,建议改的简单一些。结果就简单成“一”了。后来龚一这个名字就这样使用叫开了。龚一先生一生中有很多古琴导师,但是他与张子谦先生在一起时间最长,几十年了,他从上海音乐学院附中一直到大学。再到后来,由于那个年代古琴演奏这个职业不像现在这么兴盛,当时也只有张子谦先生是中国的第一位职业古琴家,任上海民乐团古琴独奏演员。龚一在上海音乐学院毕业以后,继承了张先生的位置,也去了上海民族乐团工作。龚一对张子谦先生是非常尊敬的,对张先生非常好。那时候张子谦先生住在徐汇区的上海交通大学校舍,每个星期龚一都要去张子谦先生家看望他好几次。我因为学琴,所以平常哪些人会常去看望张子谦先生、陪他聊天,我也渐渐跟他们都熟悉起来了。龚一先生对我也非常好,张子谦先生那时常跟我说,龚一的琴技高超,博学多种古琴流派,你以后有机会一定要向他请教。龚一当时在上海民族乐团任团长一职,工作非常繁忙。我在张先生的建议下,也征求了龚一老师的意见,龚老师非常热心,他说对于传承古琴文化,他就是再忙,也要挤出时间来做的。古琴在他的生命里占据的位置远远超过了一个民乐团团长的分量。任职团长几年后,他为了古琴事业,自己主动提出辞职团长,专心研究整理古琴资料。

刘正:

哦,是这样的。那么您现在和他还有联系吗?

季家锦:

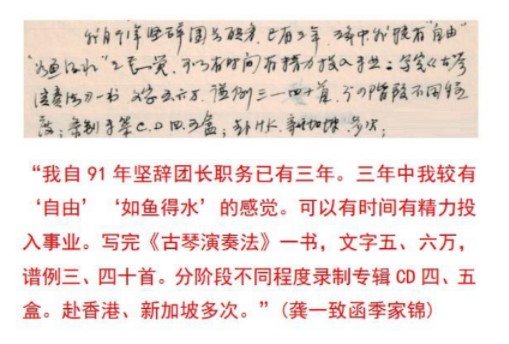

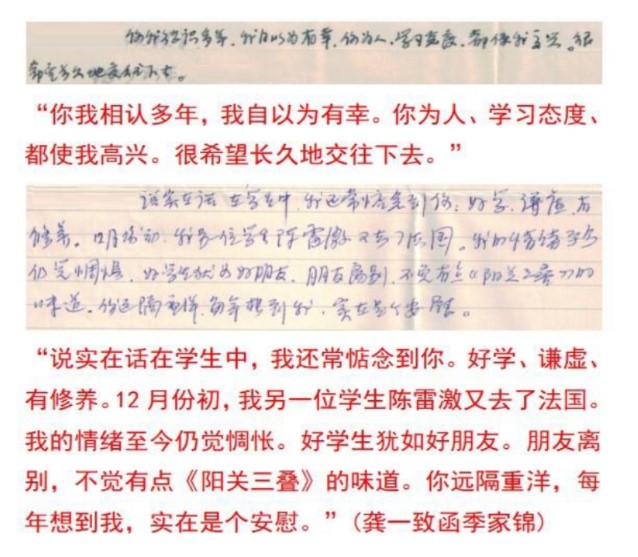

当然,我给你看一下他的一封来信:

龚一老师与张子谦先生一样,也是一位非常重情义的专家学者。在后来我来美国的很多年里,我们也一直都有书信往来。直到现在采用微信的联系形式。

刘正:

是的,微信方便了大家的相互联系和交流。下面这封信,我选取两段文字公布一下吧?

哎呀!张子谦先生有这么多的好弟子和古琴事业传承接班人,他在天之灵应该是很欣慰了。

季家锦:

张子谦先生的另一个让他非常满意的弟子就是他的侄外孙女戴晓莲。我认识张子谦先生的时候,他是跟戴晓莲以及晓莲的家人住在一起的,同一套公寓。当时戴晓莲家的居住条件并不宽敞,如果按现在的公寓分布名称,那张先生就是住在客厅了。正对着进门处,墙上悬挂着四张古琴,窗户的左右边各挂两张。

刘正:

天呀!早听说上海住房紧张,却没想到张子谦先生和戴晓莲全家住在一起。是有点拥挤。

季家锦:

如果进门,正对门的一间(客厅)是张先生居住。进门后右边的一间房间是戴晓莲的家人。所以张子谦居住的房间里,主要就是一张床,与床的前面隔一段距离,是一张桌子,我们上课的时候就是把两张琴放在这个桌子上,师生面对面“对弹”。张先生说古代都是这样教琴的。桌子再往前,就是前面说过的正对着门的墙和窗户,以及悬挂在墙上的四张古琴了。

刘正:

哇塞!四张古琴啊,听说还有唐代的!哪怕最差的那把古琴,也肯定是出自清代的名家之手了!我猜想。那么到如今,张子谦先生的这四把古琴是谁继承了呢?

季家锦:

我不太清楚是不是有唐代的琴。也不知道这些琴后来的归属。因为张先生去世是在天津,那时候我已经不在国内了。尽管张子谦先生去天津后仍然与我有书信来往,可是古琴乐器传承只可能是“身后”之事了。张子谦先生驾鹤西去见查阜西先生之后,我们就不可能再有书信往来了。我这样说话不是俏皮,而是张子谦先生常常这样对我说,你好好学、用心传承,我日后去见我的老友查阜西,也有交待了。由此可见两点:一是张老对查阜西先生的尊重,二是他们两位古琴大师之间的友谊相当亲密。也就是前面我们谈到龚一老师的时候,说到这些艺术大师们,都是一群非常重情义的专家学者。并不是外界小报有时候为了吸人眼球、杜撰一些道听途说趣事,捏造什么文艺界的人士常常都是相互抵毁、争风吃醋的人。

当时张子谦先生与戴晓莲家曾居住在一起过,如果您有机会去国内采访,可以向戴晓莲老师一探究竟。当年的小姑娘现在可能也快要从上海音乐学院退休了。

刘正:

季老师我看到一则消息介绍说:上海音乐学院戴晓莲教授使用文化部中国艺术研究院收藏的一把唐代古琴“枯木龙吟”演奏。(根据中国新闻社2019年5月31日报道:为推广保护古琴的理念,中国艺术研究院与中国昆剧古琴研究会举办“让古琴醒来——中国艺术研究院馆藏古琴音乐会”,从研究院珍藏古琴中挑出唐琴“枯木龙吟”,由著名琴家戴晓莲演奏经典曲目《梅花三弄》。)我很想知道张子谦先生收藏的古琴是什么名字和来历?会不会就是这把枯木龙吟?或者是张子谦先生的后代人把收藏多年的父亲的遗物捐赠或者出售、转让给了国家中国艺术研究院?

季家锦:

张子谦去世后的事,我就不太清楚了。因为我已经不在国内了。

刘正:

哦,我看到了加拿大籍台湾亚洲研究院古琴研究所所长、也是张子谦先生弟子的郑正华先生的自述。他介绍了文革时期他保护张子谦先生这四把古琴的故事:

“郑正华将老师收藏的四架老琴藏于乐团保险柜,自己拿着钥匙。北京的红卫兵抄家抄到了上海,一路追到乐团,要求乐团交出老琴,要破四旧。‘我和乐团的同事肯定是不同意,不会让他们抄走的。我说,你们是红卫兵,我是红艺兵。这个是乐团乐器,不是四旧。除非你们拿到中央的批示,否则别想要琴。我那时也年轻,我想我长得又高又大,就算打架,也不是一下子就被他们打到的。我是死也不会让他们把琴砸了。’勇者无惧。拼了命要保住老琴,老琴真的被保住了。文革后期,郑正华听说了工作组要去‘抽查’张子谦住所看他是否‘封建四旧势力沉渣泛起’,便告知老师那几天不要抚琴。几天后,工作组突然检查了张子谦,看到他未抚琴而‘过了关’。文革后,郑正华将四架老琴完璧归赵交给张子谦。”

季家锦:

可见好人到处都有。即使在文革最疯狂的时代,也还是有人在保护古琴、保护张子谦先生。

刘正:

我听说戴晓莲刚刚毕业的时候,是留校在图书馆工作,而不是民乐系。您知道为什么吗?

季家锦:

确切情况我不清楚。戴晓莲毕业的时候,国内还没有“古琴热”,所以当时上海音乐学院应该没有那么多古琴学生吧?或者根本就没有新生。这样学校安排她暂时在图书馆工作过渡,后来需要时再调到民乐系工作,这也是很正常的。

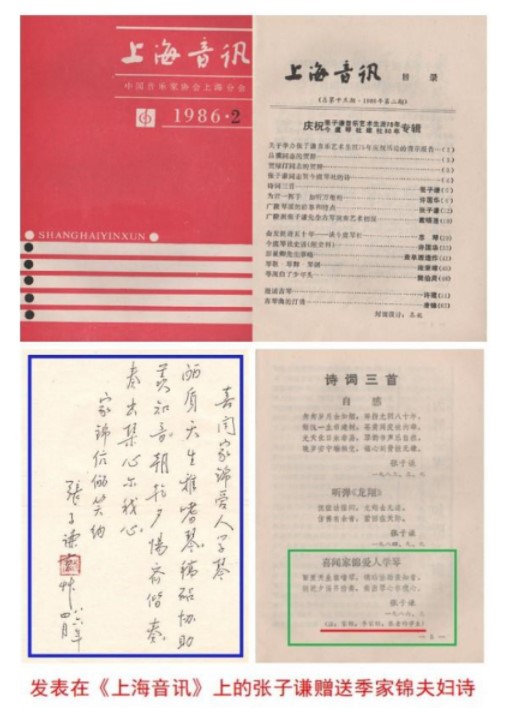

张子谦先生也很关心我的个人事情,关心我的家庭。当我告诉他我爱人季桂兰也开始跟我学习古琴了,他非常高兴,张子谦先生说“太好了!什么时候带她过来弹给我听听。”当即在兴奋之余,举笔作诗一首《喜闻家锦爱人学琴》赠送给我和我爱人季桂兰。后来这首诗还发表在由中国音乐家协会上海分会主办的《上海音讯》1986年第2期上了:

这一本《上海音讯》还是戴树红教授替我留的。戴教授给我的时候跟我说,“你看张子谦先生对你真好”。当时在筹备“纪念张子谦先生音乐艺术生涯75周年”的时候,刊物主编需要张先生自己选择刊登几首诗词,张先生一生作诗无数,他挑选了三首他自己认为最满意的诗,并且关照在第三首下面写一个注解:“家锦,季家锦,张老的学生。”这是张子谦先生亲自关照的。这一期的《上海音讯》出刊以后,我问张先生“您为什么要这样注明呢?”张先生说“你是后来跟随我学习古琴的,不像其他人都已经十几年、几十年了。我书写赠诗给你,亲笔手迹不写姓会显得更亲切,但是发表出版诗,单写一个家锦不容易明确啊,还是注解写一个全名比较好。我很看好你。扬州家乡的广陵派古琴还期待着你来传承发扬光大呢。”

刘正:

可见,张子谦先生这样做是预见到了以后会有人要否认您的存在,他提前做了预案,也是对您学习经历的肯定。

季家锦:

后来我来美国进一步在音乐学院深造时,张子谦先生的来信也多次表达了这样的想法,常常提及到要传承广陵派古琴的事情。当时我来美国是打算一边学习西方音乐理论知识,同时亦把中国的古琴事业推广到海外、推向全世界。所以后来我在美国注册申请成立了“北美广陵琴学社”。我是把“广陵琴学”当着是一门专有的学问。这个名字的解读是:“北美”是地域名;“广陵琴学”是一门有别于其它流派的专有的学问;“社”表示一个社团、一个组织。我做这样的解释,是因为曾经有人对名称的含义误读了:他们以为“广陵”是表示琴社地址、地域名;“琴学社”是组织名称。而实际上这是为一群身居海外对“广陵派琴学”情有独钟、有较大兴趣的志同道合爱好者们提供的一个平台,在一起共同研究、共同学习广陵派风格的古琴历史、广陵派的前辈们传承下来的乐曲。当然,我们也会像张子谦先生那样,也会博学各家所长,也会学习研究其它流派的古琴音乐精华。

当然那时我还有另外一个想法,就是如果当年张子谦先生没去上海而是在扬州,包括他的学生们也都是在扬州,这样的结果很可能“广陵派琴学”就比较闭塞而只在扬州(广陵地区)流行,不容易发展成为中国古琴领域的一个大流派。“广陵琴学”的推广,张子谦先生功不可没。不但在上海地区有一定的影响,就是在北京,赵家珍、陈雷激、陈长林、郭怀瑾等众多古琴家也受到了张子谦先生的极大影响。

刘正:

我知道在广陵琴派史料陈列馆,曾经公开展出过张子谦先生的《操缦锁记》。这部日记体专著。全部事十册,但是最后一册丢失了。因此,出版社只好出版了前九册。内容涵盖了从1938年至1963年的全部日记。

这是研究张子谦先生的琴学人生和思想的入手之处。我正在每天阅读和注释。您这里保存的张子谦先生的书信,将成为张子谦先生最珍贵的文献资料了。我不知道您是否有撰写日记的习惯?我从16岁开始,每天撰写日记,保存至今。日记和书信相符印证自己的全部经历和活动,这将增加口述史学的真实度和可信度。如果您有写日记的习惯,建议您把涉及张子谦先生的全部日记也整理出来,至少可以复制或者制成PDF文档。这将成为研究张子谦先生的重要辅助资料。

季家锦:

我没有写日记的习惯。你这个星期若有空,可以到我家来,带上手机或相机,把张子谦先生的一些书信原件拍一拍,以后在你写书的时候,可以适当考虑放置书中。

刘正:

还有一件小事儿,季先生,我不知道您知道不知道:扬州市政府最近正式决定要建立张子谦陈列馆,我建议您把您所有的信,打包复制,或者捐献,这由您决定。或者是全部提供一套彩色复印件给张子谦陈列馆,也是可以的。我请您考虑我的这个建议。

季家锦:

我现在给你看的些书信都是张子谦先生亲笔写的原件,我把它给你看一下,你拍下来,然后可以选用在你的书中。如果必要,我也可以专门再为你扫描一遍。你可以先把文字资料留下来以后备用。我觉得这些资料是很珍贵的,如果你没保留的话,张子谦先生生前花了很多心血写的东西,这也是他对我的情感和用心,也就可能永远地不会再见到了,当然也就不会被世人所知晓了。所以这就是我为什么希望你能先把这些书信复印件保留下来的原因。书信的照片保留下来了,这样对于你一个搞史学研究的人又对琴学有兴趣,那么也正好写张子谦先生的这个传记研究。我觉得这是一个非常有价值、还很重要的一件事。

刘正:

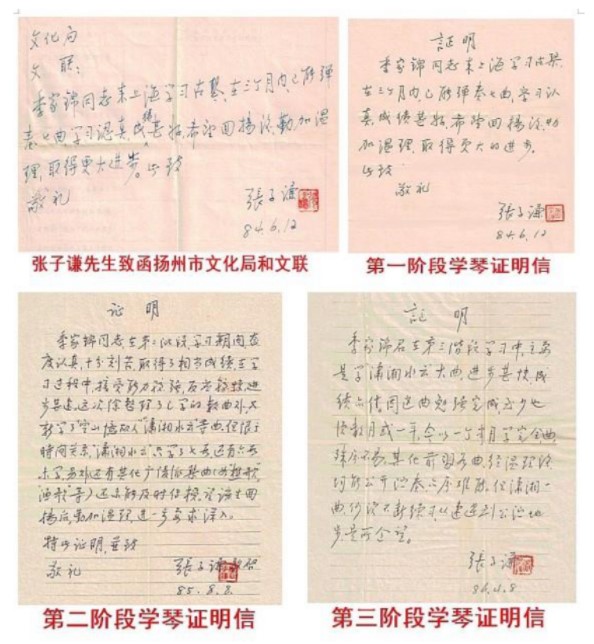

好的。理所当然的事。也是我的保存史料和验证史料的习惯。是的。因为我是从事历史学研究的,我就保存了大量的珍贵史料和书信文献,我非常擅长于做这些。这次,我想下工夫把张子谦先生这个琴学传记认真地写出来。您作为他的弟子,您信马由缰随便陈述,每次我都会变成文字录音,转成文字,加以考证和核实,然后再保存下来。您不用担心,然后我自己先全力以赴去写张子谦先生的传记。等写到他在海外的影响和美国的学生这一章内容、写到您跟他师承关系的具体内容,我再把我们的这个采访谈话加进去,我是这么设想的。我现在计划这本书由上下两部分组成,上部分是《张子谦先生编年事辑》,下部分是《张子谦先生弟子季家锦访谈录》。我看到了张子谦先生给您写了很多证明书,甚至包括你和他学习了哪些内容。这是第一、第二和第三阶段的学琴证明信。而且特别说明了学习内容,十分认真和负责的态度。

季家锦:

我对您介绍这些情况并不是为了自己,而是出于对张子谦先生的一种纪念和感恩。他曾经多次跟我说“你是我家乡来学琴的,我也很看好你,广陵派传承就要依靠像你这样的年青人继承下去了。”他每次写评语、写证明信都非常认真,盖印章之前都要对着印章上的印油哈哈热气,就怕印章盖得不够清楚。

刘正:

季先生,我本周四上午去您那里,把您保存的张子谦老师的信拍完,这样就可以留下资料了。这堆珍贵的资料我会保留下来。然后,这些信我建议您继续保存,因为我自己保存了2000多封学者来信,都是国内外著名学者的亲笔信,郭沫若、冯友兰、余英时、饶宗颐等学术大师给我的亲笔信,我都有。

季家锦:

有些书信我现在已经永远没有了,因为我在离开我工作的学校以后,学校把我的房子给收走了,而我所有的资料都放在一些纸箱子里。那个时候我回不去,正在这边读学位呢。如果我回去了,有可能就过不来了。那个时候留学需要美国友人的经济担保、国内单位的批准证明等等,比较繁琐。所以我读书的四年时间,我一次都没回去过。结果,在我出国的第二年,学校领导就决定把房子收回去分给别人了。你的年龄跟我差不多,我想你是知道的。那个时候单位是分房子的,所以如果学校把房子给我保留着,而其他在校老师又没有房子,肯定是有意见的。因此,到了第二年,学校把给我保留了两年的房子收回了。房子里的东西全不知道被谁处理了。所以这些资料的丢失是很可惜的。这里面有最早期的时候,很多本何彬替我改的音乐理论和作曲的作业本,张靖平老师与我的通信,当然最多的还是张子谦先生给我的古琴材料,以及我参加全国第三次古琴打谱会的很多、很多资料,那是大会复制给50名与会的正式会员的资料,其中也有我自己打谱的《大雅》全过程的草稿、修改稿、以及定稿。

刘正:

是的。我也深有同感。因为我也在留学日本的时候,我自己房子里因为漏雨,造成了房子里的装箱保存的图书和大批书信全被毁了。我完全理解你的情况。你也不必过度悲伤。也许被别人保存起来了,还真说不定呢。

此文经陈毓玲女士审读和校正全文,在此谨表谢意!作者

更多我的博客文章>>>