作者:李安

張恩福,1921年出生于北平官宦人家,抗戰爆發后,還是個初中學生的他,與同學結伴逃往大後方,在國家危難、急需空軍飛行員之際,一起加入空軍,赴美進行了一年的培訓,隨即回國參戰。曾兩次擊落日軍“零式”戰鬥機,並數次在飛機被地面火炮擊中的情況下,靠過硬的技術駕駛著受傷的戰機返回。爲此多次受到上級的表彰,先後兩次獲得“傑出飛行十字勳章”。

張老先生的英雄經歷,爲正在調查和撰寫抗戰空軍赴美培訓歷史的本文作者李安提供了重要綫索:張先生不僅認識同期赴美培訓的李安二叔李嘉禾,而且保留了一本日記,完整記錄了整個培訓過程。

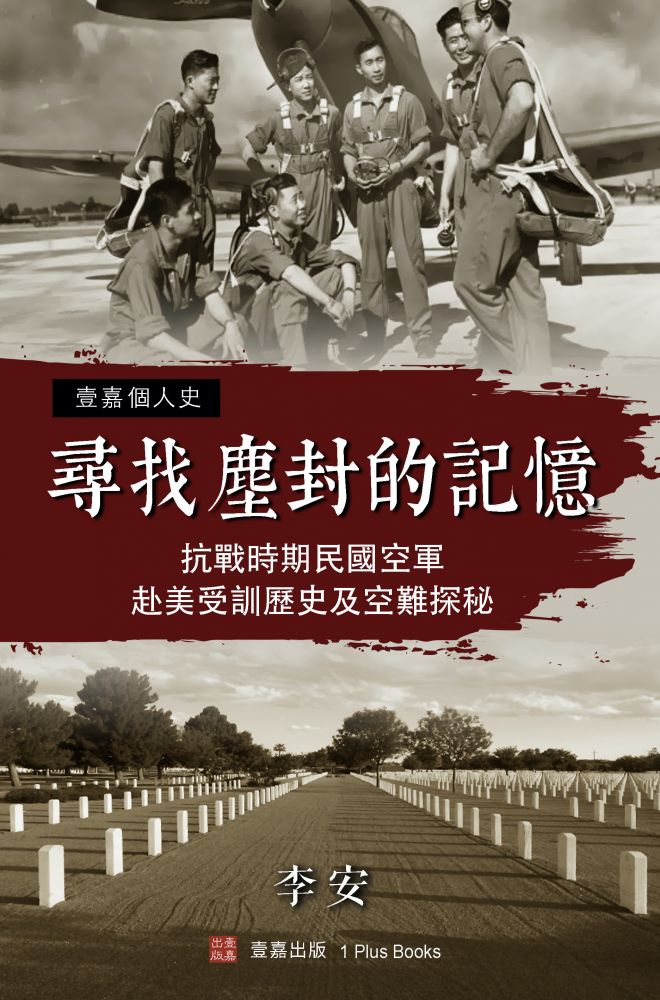

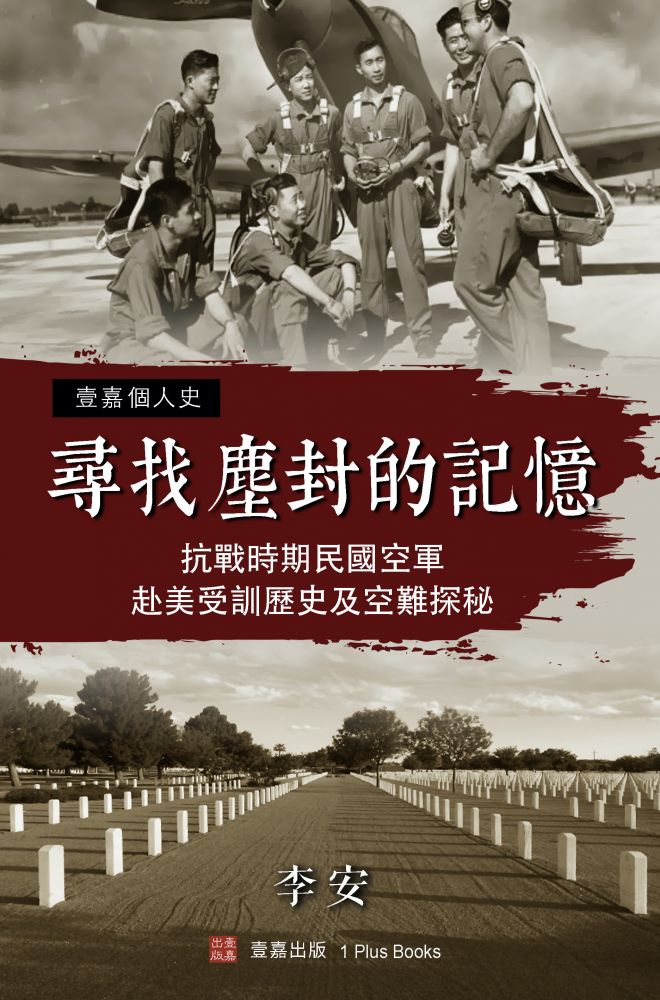

今天,李安記錄這段歷史,以及和她二叔一樣出師未捷身先死,因空難殉職、葬在美國的年輕飛行員們書,《尋找塵封的記憶——抗戰時期民國空軍赴美受訓歷史及空難探秘》已經由壹嘉出版推出,亞馬遜、B&N等各網絡書店均有銷售。

2018年3月,一個平常的週末,我和先生飛往鳳凰城,駕車7個小時來到德州“布利斯堡國家軍人陵園”,去看望我的二叔。

在抗戰最困難的時期,二叔李嘉禾從西南聯大物理系棄學從軍,加入中國空軍,被派往美國接受飛行訓練,不幸因飛行事故身亡,被安葬在美國七十多年了。

墓區偏安一隅,沒有花束,白色墓碑群排列整齊,靜靜地等候著親人們的到來。墓碑上幾行簡短的文字,淹沒在浩如煙海的陣亡者名錄裡,成為一串串冰冷的數位。在二叔的墓碑周圍,還有五十多位在美國訓練中犧牲的中國空軍學員。

他們都是中美空軍聯合抗戰歷史無聲的見證人,當年懷著保家衛國的宏願來到美國接受飛行培訓。雖然沒能有機會馳騁疆場,回到祖國與入侵者浴血奮戰,但他們年輕的生命理應同屬於中國抗戰空軍歷史的一部分。

可如今,在遙遠的異國他鄉,像離群之雁顯得那麼的冷落、孤寂……

回家之後,我馬上聯繫中國的公益團體,在媒體和社交網路發起了尋找空軍先烈家屬的活動,還到央視《等著我》欄目,講述抗戰空軍的故事,這些活動在全國範圍內引起了強烈的反響,陸續找到了二十多位空軍家屬。

2018年8月,我的微信朋友圈突然出現一張1942年美國《生活》週刊封面人物,中央空校12期第二批赴美空軍鄭兆民中尉的照片,壹嘉出版社社長劉雁寫了這樣一段話:

“今天去一家老人院看望兩位老人,其中一位是抗戰飛行員張恩福伯伯。老人是北京人,航校15期學員(考入14期,因病延為15期),在美國受訓後回國參戰,曾在武漢上空擊落一架日機,並為此獲得美軍榮譽十字勳章。聽我說明來意,頃刻間老人熱淚盈眶,半天說不出話來。盧溝橋事變之後,還是一個高中生的他跟同學一起向後方逃難,經香港、越南輾轉來到雲南,考進航校,卻無飛機可飛。全國動員為空軍捐款,買來的教練機的機翼居然是用木頭和帆布做的,一架飛機比一輛汽車還便宜。講到日軍轟炸,有一處機場的二十餘架飛機還未起飛,便全數被日機炸毀,老人再次熱淚滾滾......”

“抗戰飛行員、航校15期”、在美國受訓”,幾個關鍵字一下子牢牢地吸引住我的視線....

抗戰勝利七十多年過去了,見證空軍抗戰歷史的老人幾乎鳳毛麟角。沒想到,在美國加州矽谷,還有一位擊落過日本戰機的“中國飛虎”,能不讓人喜出望外嗎?

好想立刻去養老院看望張伯伯,握著老人的手,向他表示自己由衷的敬意。更想知道,他是否認識我的二叔李嘉禾?是否曾經在一起受訓?在尋找空軍先烈家屬的過程中,我始終沒能找到更多關於我二叔在美受訓的細節。

薩拉托加在三藩市灣區遠近聞名,一個優美富裕的小鎮。沿85號公路北行,下了高速,順著“薩拉托加”大道蜿蜒盤山而上,在小鎮中心,拐一個彎,就到了張伯伯居住的養老院。

遠遠看見坐在輪椅上的張伯伯,心裡的崇敬油然而生,彷佛看見了久違的二叔,特別得知他與二叔同庚,出生於民國十年(1921年),那一口熟悉的老北京口音,聲情並茂,像極了我家的老輩們!

眼前的張伯伯,一位97歲高齡的老人,身體狀況遠比想像的要好。腿腳雖不靈便,靠輪椅助行,可壯士暮年,眉宇間神采依舊,一副坦然淡定的形象。

更令我驚訝的是老人居然保留著我在《世界週刊》上發表的封面故事“民國空軍魂斷美國---埋藏半世紀的真相”。

“李嘉禾?我知道,都是北平出來的,我們相互間十分照應。”一口地道的京腔,字字句句聽得真切,怎不令人激動萬分!

激動之餘,我又小心翼翼試探著問:“您認識從西南聯大出來的崔明川嗎?”

“崔明川?山東人。”毫不猶豫的回答,又帶來一陣驚喜!

不知為什麼?在任何空校名冊或赴美記錄中,海內外空史學者及志願者,始終沒有找到任何關於西南聯大機械系學生崔明川當年參加空軍的資訊!

這一切,對尋找烈士遺跡,記錄真實的歷史實在太重要了!

我想讓自己的內心平靜下來,仔細聆聽老人當年成長,從軍,抗戰及後來的故事,為張恩福伯伯做一個“口述歷史”,也為了銘記那些與他一同參加空軍,赴美培訓,回國參戰,先後獻出寶貴生命的空軍戰友。非常感謝張伯伯的兒子張家儀為我帶來了老人珍藏多年的歷史文物。那些七十多年前的勳章、日記、照片......隨著張伯伯一路遠征,如今一件件擺放在眼前,陪同我們一起去探尋抗戰空軍張恩福走過的那一段段令人難忘的歷史。

張恩福1921年出生於北平西四巡捕胡同二十六號,一個富裕的官宦之家。父親張國浚是清朝末代進士,前後擔任四川豐都和河北正定縣縣長。幾個孩子中他排行老五,不幸的是大哥患“猩紅熱”早逝,親娘和小妹也得病走得早,只有“老五”恩大福大挺了過來。

1931年9月18日,日本公然侵佔中國的東三省,無數難民被驅趕進關內,流離失所。1937年更是悍然挑起驚震中外的“盧溝橋”事變,整個華北平津地區很快被日本軍隊所佔領,第二次中日戰爭全面爆發。

日本人強行攻佔北平之前,北平、天津各大學紛紛往后方遷移。清華、北大和南開遷址于長沙,成立了“國立長沙臨時大學”,1938年4月挪至昆明,更名為“西南聯合大學”。

為了建造所謂的“大東亞共榮圈”,在日寇佔領區,不但教科書被篡改,中國地理課本被修改,還強行逼迫學生學日語,實行殖民化統治。張恩福当时正在“中法大學”高中部上學,只得轉至通縣潞河中學。那是個寄宿教會學校,處於租借區之內,不受日本人統治。

回憶起那段烽火歲月,張恩福非常感慨,“國難當頭,民不聊生,偌大的華北,再也容不下一張安靜的書桌,沒有了教育部頒發的畢業文憑,還讀什麼書?大家想法子紛紛往內地跑。”

張恩福有個中學同學叫羅瑾瑜,父親原在清華工作,當時正在昆明建設剛從長沙遷移過去的西南聯大。兩個年輕人暗自商量去昆明,至少先有個落腳的地方,讀書的事情到了那裡再說。他們想:“北京、天津的大學都搬到昆明了,還愁沒有學上?”

一場戰爭,國土淪喪,災難深重的國民在日寇的鐵蹄下飽經流離之苦。张恩福、羅瑾瑜的命運和很多人一樣,因戰爭而改變了。

張恩福告別依依不捨的父母,懷揣著他們的囑咐和100塊現大洋,和同學羅瑾瑜悄悄從天津港上船,隨船到塘沽上貨,一路顛簸到上海,停滯二天,再經幾天幾夜海上顛簸,總算平安到達英國人統治下的殖民地香港。

緊接著,從香港換船去當時的法屬殖民地越南海防。那是一艘小船,大家都坐在木板凳上,船艙裡連窗戶都沒有。到了海防,馬上換乘鐵皮火車沿滇越鐵路到昆明。

幾個星期的折騰,風塵僕僕總算到了目的地,誰知一下火車,巧遇羅瑾瑜的父親到火車站接人。他大吃一驚,沒想到兒子擅自丟下三個弟弟和母親,悄悄和張同學跑到昆明來了!

亂世中,無奈的父親只得幫兒子在大學裡找個文書工作,張恩福就此和羅瑾瑜一起住進了西南聯大。和同學擠在一處不是長久之計,為了生活,他不得不從昆明輾轉去成都投靠自己的姐姐和姐夫。

當時的中國,就像古詩中描述的那樣,“國破山河在、莊園燒盡有枯井”。眼看半壁江山成為日軍佔領區,廣大民眾被奴役被殺戮,遍地生靈塗炭,全國上下燃起團結一致反抗外來侵略者的怒火。

在國父孫中山“航空救國”的感召下,1939年4月1日張恩福通過考試順利成為黃埔軍校第十六期第七步兵隊(空軍代訓班)學員。

早期的空軍學員必須經過黃埔軍校訓練,由陸軍代訓空軍入伍生,接受軍官基本課程,如班、排教練、地面戰術等。後來,由於空中力量懸殊,政府決定從空校十五期開始,直接面向社會,從全國各大學和高中畢業生中直接招聘空軍。

放著父親安排的輕鬆文書工作不幹,同學羅瑾瑜也立志參軍報效國家,兩個懷著捨身救國壯志的年輕人,彷佛聽到了抗擊侵略者的集結號,來到同一隊列報到。和他們同班的,還有後來赴美訓練時犧牲的韓翔、白文生和朱朝富。

黃埔軍校,這所偉大的學校,在中國反擊日本法西斯主義的八年抗戰中培養了很多將領,參與中國抗日戰爭,爭赴抗戰第一線......

我小心翼翼地翻開老人珍藏的“黃埔軍校第十六期同學錄”,那本經歲月沉澱被薰染成黃色小冊子,打開扉頁,最引人注目的是:

在“步兵第七隊”名單中我找到了張恩福和羅瑾瑜兩同學的照片:

羅瑾瑜 20 江西南昌北平化平黃米胡同七號

張恩福(二排中)《黃埔軍校第十六期同學錄》“步兵第七隊”名冊

當時,正是抗日戰爭最為艱難的時刻,日軍佔領了所有沿海城市和鐵路沿線地區,派飛機一天多次深入中國腹地狂轟濫炸,重慶,成都,長沙,桂林......甚至昆明,無一倖免。

在敵強我弱的情形下,中國空軍只得派幾架飛機升空迎戰,採取遊擊戰術與日軍周旋。

慘烈的“九.一三璧山空戰”,成了日軍耀武揚威,在空中的一場大屠殺。那是最新日本研發岀來的零式戰機,第一次和中國老舊的俄機遭遇戰,我方完全陷入被動挨打的局面。中國空軍被毀13架、傷11架,10名優秀飛行員陣亡、8人受傷,日機卻毫髮無損!

每當張恩福回憶起中國空軍為接受日本空軍的挑戰,駕駛著陳舊落後的戰機升空與之“決鬥”而全軍覆沒的慘狀,禁不住熱淚漣漣……

民國三十(1941)年一月,第五大隊就到伊寧接收這批新型I-15 III型的飛機,二月份返回雙流機場擔任成都的空防。

五月二十六日,由二十九中隊長余平想,副中隊長譚卓勵,分別率領,在成縣機場接到從天水轉來的命令。十時十分起飛,前往蘭州途中在四川“天水”遇敵機五架發生空戰,余平想與張森義兩架,遭擊中著火,人員跳傘,安全降落。我機群由譚副中隊長率領,到達天水機場,升高盤旋三週,才看見地面鋪出西北有敵機符號,於是機群再沿場盤旋上升,準備警戒。

不久又看到地面鋪設「T」字元號,表示飛機可以落地加油,正當我最後一架著陸時,突然機聲隆隆,敵機九架己臨機場上空。我機己無開車時間,任由敵機掃射。俄製的飛機也都是用蒙布來包裹機身,一旦中彈起火整個飛機就燒掉了,我在機場上的16架飛機全被焚毀,僅兩架發動機尚可以使用。損失了18架I-15 III型機,裏面有一架屬於四大隊的戰機。

事後航空委員會追究責任,天水站長何祿生妄加臆斷,認為不會有敵機來襲,擅鋪「T」字符號,受到撤職處份。第五大隊長呂天龍不能親自領隊也不派副大隊長領隊,責無旁貸,與中隊長余平想同受撤職處分。大隊長職務由副大隊長曾達池升任,副大隊長由謝基和升任。

此事蔣委員長聞之大怒,新機尚未發生戰力便已全部損失,整個大隊必須受到處罰。航委會下令:第五大隊自接收蘇制“伊-15 III”新機以來,共計毀機32架、損傷12架,必須嚴懲。從七月一日起取消五大隊番號,以“無名大隊”代替。全體隊員被配發白色方形布條一塊,上面印有一個紅色的“恥”字,規定縫于軍服左胸,以示懲戒!

1942年“無名大隊”接收P-66戰機,重新整訓擔任空防任務,隨以戰功洗雪前恥。1943年6月,大隊長曾達池,赴參校受訓,遺缺改由羅英德接任。但羅英德拒決接任“無名大隊”大隊長,並認為抗戰艱苦時期有損士氣,向上級反應恢復五大隊名稱。7月1日起恢復原五大隊番號,時間也整整過了兩年。

八月間,一度改為“軍士大隊”,以空軍飛行士校第一、二期畢業學生編成,不過到了十二月,又復改為軍官大隊,編入美十四航空隊“中美空軍混合聯隊”第五大隊。

直到加入中美聯隊於“湘西會戰”芷江戰場上一戰,才把五大隊的名聲打響,並以五大隊的駐防地芷江為勝利城日本受降地。