我的不懈人生追求 八、第二次复发疾病 求索之路平坦心2021-04-08 13:16:10

1980年11月,我开始当实习扳道员。

因为我们自贡站是个三等火车站,火车来往不是很频繁,晚上呢,车更少,不是一直得有事儿,然后我值夜班熬夜呢,没有行车作业不需要扳道的时候,我也看书练字。我有个同事看见我这样,就说,你这个样子,当夜班(没车作业)不睡觉,你身体肯定要出问题。

我开始在一号扳道房跟一位老师傅熟悉业务,大概有一个月。

被同事气病住院

年底,调到二号扳道房进一步熟悉业务,这边承担主要行车业务。到了二号扳道房以后啊,每天跟着师傅上班。这边人多,就像部队过去老兵欺负新兵一样,老工人也要欺负新工人,正式工欺负学徒工。我去了以后呢,一个年纪其实比我还小的小一岁的姓李的同事,因为他先到这地方工作,已经转正的扳道员了,每天就让安排干这干那,比如生炉子啊、搞卫生啊、到煤场捡煤块回来烧啊——那时候我们冬天上班烧煤就随便到货主的煤场上去,理所当然去把煤炭弄回来,别人也都习惯了,觉得这都是小小case了。那个小伙子还带着我去煤场给姓夏的扳道长家拣了一筐煤送到家——实际上就是公开盗窃啊……

由于我不是特别服那个小子,结果久而久之呢,结果我们俩就发生了冲突,我当时的情况就是我上班还要背着领导看书,我又不跟人家怎么聊天,不跟人家一块吃喝,所以呢,我都不怎么受大家喜欢,所以那个人是借题发挥,故意跟我找茬冲突,他先动手,他声称早就想收拾我了,他长得身身强力壮的,就是上学时不好好读书不是爱学习,很早在社会上混的那种。我记得他当时一拳打到我的额头上,我打他躲开,我一急猛地扑上去抱着他,居然把他摔翻了,我压在他身上,双手左右开弓击打他。但是这小子很横,他捡道渣(铺铁路的坚硬小石块)掷向我面部,夏姓扳道长开始想看我挨打,看到我站上风,赶紧来劝解把我从他弟兄身上拉起来。

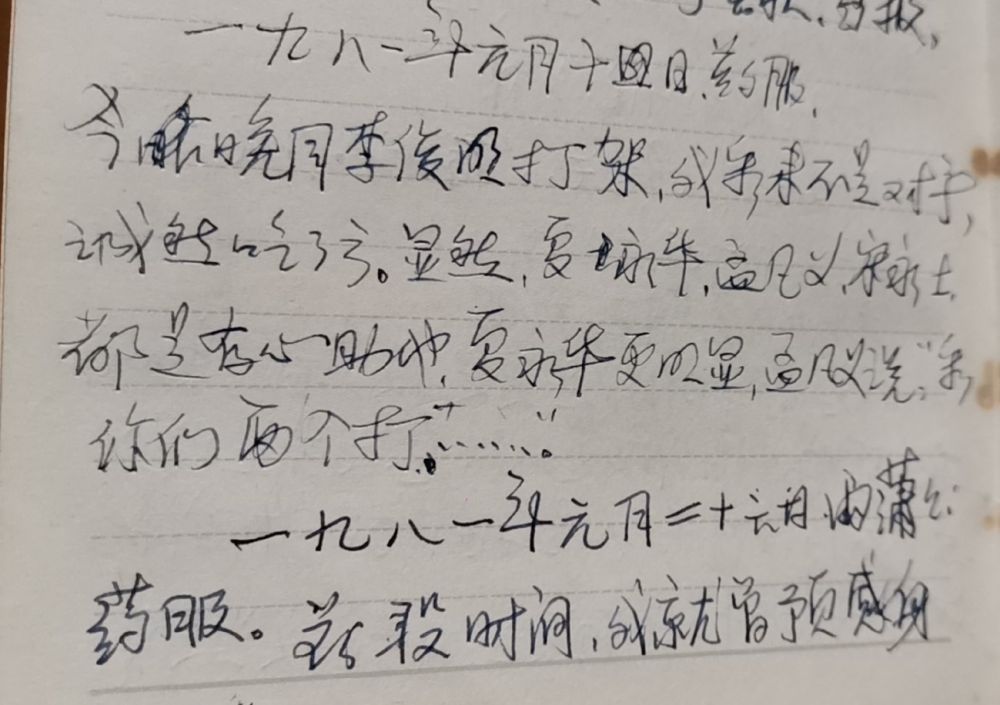

当时的日记曾简单记述此事。

此次冲突确实很令我生气,一连几天情绪受到严重影响,20天之后就咳血住院了。

这时,全国第三次人口普查开始进行,站长也许出于化解矛盾,没几天,就派我到驻地派出所参加人口普查。

1981年1月31日,我从新华书店回来,我走路比较快,心跳加速。我到隔壁院子里上厕所——该院住着市委(副)书记(已经被打倒)和市政协主席,所以有人打扫比较干净。我刚蹲下,一阵咳嗽,一小股鲜血喷溅而出——由于肺部病灶部位肺泡组织遭到结核杆菌侵蚀变得脆弱而“不堪一击”,当人蹲下去后,膝盖下面小腿弯曲导致血管“折叠”血液循环阻断,身体大腿以上部分血压瞬间升高,肺部血管高压血液冲破伤蚀后的肺泡进入支气管,顺着急促呼吸吐出的二氧化碳废气迸射而出。

第二次发病住院,当时的日记记述有关情况。

作为“老病号”的我处乱不惊,立马慢慢起身且未忘“正衣冠”,当自己镇定下来后,咳血状态缓解下来,渐渐稀少。

我缓缓“漫步”回家,碰到我弟弟,告诉了他。结果,我弟弟很着急且惊慌失措地对我妹妹说,“哥哥吐血了!”看到弟弟关切的样子我很感动,我平时发火就打他,可关键时刻他还想找我,真实血浓于水啊!

我看急诊住进了我们市第一人民医院传染科,那时正好是1981年春节前夕,恰恰又是大年三十之前,所以从大年三十到初三,我又是在病床上度过的。

“你的病不算重,但也不算轻!”

我还记得当时医生就跟我说,我的病不算重,但是也不算轻的。

这次疾病复发诱因是打架,但根本原因是停止服药。我在南疗出院时,医生给我制定的疗程是一年时间,从1980年2月起到1981年2月结束。

因为PS一吃一大把,经常反胃要吐,医生照顾医务人员子女,就给我上新药“1321”,但这种尚处试用阶段的专用抗痨新药除南疗外其余铁路医药都没有配备,无法购买报销。所有南疗出院病人继续服药就必须去南疗申领。我妈随时铁路医院医生,本医院也无法购买此药,除非院长特批,但我妈不好麻烦院长。我妈不是肺结核专科医生,对抗痨治疗并不擅长。我上一年10月刚调回来后,我妈看我恢复得还可以,加上出院申领的“1321”服用完后要去重庆申领,比较麻烦,我妈就叫我停服了,实际还有三四个月疗程。而抗痨疗程一般为一年,因为结核杆菌遇到抗痨药后有些会进入自我保护性的休眠期,休眠期不吃不喝安睡到醒,这样药物无法诛杀它。但是,医学研究发现结核杆菌休眠期最长不会超过一年,所以,只要患者坚持遵医嘱福服用药物一年,始终保持血液中抗痨药物的相应浓度,所有从休眠中苏醒的结核杆菌最后都会被杀死,患者就会痊愈。但是,如果患者服药不足一年,停药后苏醒的结核杆菌会疾速繁殖蔓延,造成病患加重、复发——我最后三四个月没有服药,残存休眠的结核杆菌复苏,体内没有药物,它就很快繁殖蔓延、侵蚀肺部组织,所以我在外接诱因影响下,情绪变坏导致身体机能变差,抵抗力迅速下降,疾病就再次爆发。

我就这样不幸中招。呜呜呜呜呜呜

我大概住了一个多月吧,病情得到控制,身体基本恢复,然后出院休了一段时间病假,就回单位上班。

参加全国人口普查

这个经历比较有意思,开始带我的年青女警姓熊,我们走了很多人家,做一些信息登记。后来是我自己单独跑,具体细节我现在印象不是很深,但是呢,觉得对了解社会很有用。

不过呢,由于我生性自由自在,每天早上都迟到,而且还没吃早饭,边上班边吃早饭(当时铁路铁老大,人家也比较照顾)。做工作呢也“特立独行”,跟别人不一样。比如户籍卡上登记的个人信息栏,有个上下栏很多时候信息是一样的,可按规定下栏不能写“同上”,必须再次填写与上栏相同的信息(文字),而我觉得这样非常的机械、是“教条主义”规定,就不管不顾照写“同上”,这样我的工作效率就高很多,就省出很多时间玩乒乓球,人家就看不惯。

后来,最后工作统计,发现我填写的成千张户籍卡,全部都写“同上”,必须返工。这样就引起了派出所的不满,因为我工作不尽职,然后就把我退回原单位。

我很尴尬的回单位报道,当时车站书记也在场,就帮我向站长打圆场,说是派出所让我们的人“听使唤”,不照办就退回来,这样让我很能下台——书记以前也是我家铁路宿舍邻居,是从小看着我长大的,与我父母都很熟络。

参与铁路治安整顿

正在这个时候呢,铁路治安恶化,全国发生不少公然哄抢铁路运输物资的恶性事件。总书记胡耀邦批示整顿铁路治安秩序,全国成立整顿铁路治安秩序办公室,各省市自治区凡是有铁路的都成立整顿铁路治安秩序办公室。我们当地就是由我们火车站和铁路派出所,然后与市公安局联合成立铁路治安整顿秩序办公室,市公安局领导担任负责人,具体办公呢就设在铁路派出所,然后就派我代表火车站参加这个办公室工作,市公安局派了一个警察来参与办公室,但这个警察是个军队干部子弟,他说自己在公安局还有事,就不怎么到办公室来。

我去的第一项工作呢,就是组建治安联防。我们市区另有一个专供地方企业使用的周家冲火车站,有好几股道,货场比较乱,需要组建联防。

我就挨着跟那些铁路运货企业叫货主单位书记打电话,询问他们接并传达没有中央关于整顿铁路治安秩序的文件,然后就跟他们说,要他们出钱或出人组建联防,最后呢这件事情办成了,就在周家冲火车站搞了一个联防相当于现在这保安机构。不是我当主任,因为我组建的,所以平时我代管,我就让他们每一两个小时巡逻一次。我每天带着书跑到那里坐一两小时,有时候带着他们巡视一圈火车站。然后我就回家看书去了。

记得有些时候,抓到小偷还带回来做询问笔录。

由于自己过激行事,屡屡被围攻。彼时正追一美女,情绪有些不稳定。

不过,我当时年青气盛,“阶级斗争观念”太重,有一次我带着大家巡逻,抓到在货场上偷东西的人。当时我比较极端,抓到人就叫把人困起来,甚至还打人家,以至一起的联防队员都有点看不惯,有的也没站在我这边,结果群众把我围起来了,弄得我很尴尬。以后我就不带他们巡逻了。

之后,我又联系在我们车站组织一个联防。

跟警察去抓“抢劫犯”

在此期间,我还给派出所一位老警察出了一次差。我妈卫生所以前与铁路派出所共用一座砖木结构长条形平房,我小时后老去在派出所玩,所以,这些警察基本是我的长辈。

所以,这次带我出差的警察我叫他刘叔叔。当时我们车站发生一个抢劫案件:旅客列车刚刚开车加速的时候,站台另一面有一个人把旅客伸在窗口手腕上的手表一把抓扯下来跑了。因为火车开着嘛,旅客也没法下来追啊。派出所认为小偷应该熟悉车站情况,不是流窜作案者,但也不是本站附近人员,估计铁路沿线的人。

我就跟着老警察去破这个案,当时比较辛苦,铁路派出所十几个警察,可是只有一辆三轮摩托车。所以呢,多数的时候警察在铁路沿线办案,都要走路或坐公交车。三轮摩托车每月汽油配额根本不够,后来我还通过货主关系给他们找过汽油。

临行前,刘叔叔从保险柜取出两副手铐,自己带一副,让我带一副(他嫌沉)。我们坐车到相邻火车站打听小偷下落。后来,从那个站再走到下一个站整整10里路,当时我觉得特别累啊,一路几乎走不动了,很辛苦。后来,刘叔叔找到当地治保人员,终于通过在市场上打听谁谁谁谁谁要卖某种手表(就是旅客被抢的牌子),找到卖表人的家,正是那个抢表的人。

到他家以后,他本人也在,看到警察,他脸色不对,他也知道是什么事了,在和他谈话的时候,他当时就承认了(表还没卖掉),我就拿出手铐,刘叔叔把我止住。他说他要收拾东西,就到另外一屋去了,刘叔叔就给我使个眼色,然后我就跟着他进另一间屋里看着他,出来以后,就给他戴上手铐,然后我们把他带回了派出所。做完询问笔录后,就关押着等所长回来处理。

几天后所长回来了,就叫把他放了,因为他手表还没有卖掉,等于退赃了,留着可能逮捕也可能不逮捕,要等到上级的处理决定。不放人呢,派出所的警察比较辛苦,24小时都必须有人看着他包括上厕所,一日三餐还要管饭,警察自己还要掏腰包给他买饭,那时候不立案没有这笔开支啊,而派出所没有保安、协警之类。当年警察是很辛苦和很清苦的,我看他们每月凑汽车票报销,两毛一张、四毛一张,五毛一张的票根,然后夜班、出差报多少等。

我爸对我一直不待见

我回老家上班后,与父亲关系一直很微妙,他始终对我心存厌恶,要不是我妈在,他早就把我撵到火车站去住了。

平常父子之间经常有语言冲突。

我爸对我的厌恶,从我二姑妈的态度上就可以看出。

一次,二姑妈来看我爸还拎着一只鸡,正巧我因咳血卧病在床,二姑妈看见我睡在床上,稍坐片刻说:“你咋子嫩多病哦!(你怎么那么多病啊!)”然后拎着鸡走了。

有一天我休班,正好是我生日,头天家里面吃了鱼,我妈给我留了一条鱼。中午我爸回家做饭问我:“那个鱼你吃不吃?”我知道他贪吃,但是我也想吃,我一说,“吃不吃都行。”结果他就不高兴地说:“你到底吃不吃嘛?!”我一听就赌气说:“我不吃!”然后,我就出去到我们家外面东北餐厅“华北食堂”买了两笼蒸饺吃,我边吃眼泪水边往下流。

后来记得一次弟弟和我打架,父亲居然拉偏架,把我抱着,让弟弟用洗发液瓶子在我头上砸出了血。

记得我们后来搬到公司新修宿舍大楼,搬家那天,我父亲组织人手把家里除我的东西之外的全搬走,仅仅剩下我的东西。我记得第二天休班自己找车把我的东西尤其是书籍全部搬到新家。即便如此,我父亲后来还曾说,你的家在火车站!暗示我离家去单位住,我当时身体尚未康复,单独生活有困难,只好赖在家里。

那些年在家里很压抑,弟弟妹妹与我不和谐。父亲对我也不待见,有时在家唱歌,父亲来碰见,就说,不要唱唱兮兮的,我马上噤若寒蝉!我还清楚记得,父亲开会先后获得两个手提箱,一个给妹妹、一个给弟弟,没我的份。后来有个相机,给我妹妹长期占用,我连看一眼都没有过。

我父亲单位曾分配来三个中专生,都是女生,有两个深得父亲青睐,另一个比较独立,“不求上进”那种。一个女生是父亲帮助调来公司的,她是本市人,开始分配在外地,她父亲经常来找我父亲。她则多次给我父亲写信,非常亲切热络,称我父亲为“父亲”,还写诗赞美我父亲,我父亲被她哄得晕头转向,对她宠爱有加。后来她如愿以偿调回来,我父亲曾向让我和她“配对”,但我既看不上她长相,又看不上她辣种肉麻捧拍领导的举止。后来,这姑娘工作表现也不错,最后托我父亲的福,加上很会为人处世,就步步高升,走上领导岗位。当然,她以后与我父亲也渐行渐远,慢慢的,我父亲不再是她“父亲”,甚至不相往来,可谓咫尺天涯。

在她调回之前,另一位女生一直是父亲的独爱,经常带她出差,也想介绍给我,说她前途远大,我对此不以为然。除了她颜值不高之外,我一向不喜欢亲近领导的女生。

父亲经常在饭桌提起这两个女生,对她们津津乐道。有一次,她夸耀一个女生X丽多么优秀,我母亲插嘴说:“以后我们陶勇也会出色!”我父亲不高兴的嚷道:“你说陶勇干什么?”“人家说X丽你就扯着陶勇,你扯他干什么?”我听了很受打击,这就是我亲生父亲!

那些年,我一直希望我不是父母亲生的,是医院抱错的,一直憧憬有一天我的亲生父母突然出现在我面前……

不过,我曾看上“不求上进”女生,曾托人说媒,但她不愿意,婉拒了!虽然被碰钉子,但我依然欣赏她的特立独行!后来,这女生好像嫁到外省省城去了。

交的第一个女朋友

这里在说一件我自己的臭事。那段时间吧,刘叔叔放的手铐在我这里,我带着上下班呢就很炫耀。坐公交拿出手铐把自己背的军用黄挎包靠在扶手上,显示自己是公安。人家都对我刮目相看:“公安!”“公安!”那个时候警察声誉很高的,自己呢就冒充公安博博眼球满足虚荣心。

当时,我交了一个女朋友,很漂亮,大眼睛、双眼皮,皮肤细嫩、白里透红,身材窈窕、凹凸有致,是我父亲单位商店的营业员,从上初中开始一上街就有男的跟踪。

有一天晚上我们去电影,到了工人文化宫的时候,她正好走在前面。因为当时电影票有点紧张,每次开映前都有人等退票,一个有点痞子味道的半高小子看她长得好看,就故意蹭她一下问:“有没有多余的票?”我一看醋劲大发,上去就跟人家一耳光。然后吵起来,他个子比我矮小,不敢和我打架,再说也有点理亏。然后,我就拿出手铐把人家铐了,要他到派出所去解决,他就叫起来了。大家就把我们围起来了,群众就觉得我作为“警察”打人不对,另外动不动就拷人家,虽然那时候“法制”观念,但是大家还是有公平正义意识。大家围着我谴责,我只好把手铐给人打开。大家把我搞得骑虎难下,我叫围观群众帮打派出所电话,没人理我,相反,围观人群中的小混混还嚷着“打、打、打”,怂恿人打我,但是也没人敢动,毕竟还是不敢打“警察”,正下不了台时,碰巧我弟弟路过,然后假装不认识我,帮我劝那些人,我才得以解围。

关于这个女朋友的认识,也比较好玩。

当时,我听说父亲公司下属商店有个营业员长得很漂亮,我就去假装问药看看她人,她同事有认识我的,所以,她和我说话时也比较客气。我们彼此一见就对上眼。

后来改天,我就用一个信封装了两张手帕,记得一共花了一元钱,还有点贵啊(当时月薪20来元)。等在她上班的路上,拦着她,然后把东西递给她说,“拿去!”她问“啥子哦?”我说“你看嘛!”之后我转身就走了(这是定情之物啊)。

她后来打开信封,肯定明白我的意思。

第二次我去找她,这事就成了。不过我当时什么都要跟我妈汇报,结果我妈骂我“轻浮!”关键是我妈看不起营业员,觉得我应该找个有文凭的,找个读书。所以,后来我们俩在河边防洪提石凳处约会的时候,我妈居然鬼鬼祟祟地、一脸讪讪地从一棵树的阴影中钻出来,堂而皇之地“路过”,把我气坏了。我不由得在心里狠狠的骂我妈:“狗特务!狗特务!狗特务!”哼哼

当时我的结核病还没好,我跟她说这事情,那女孩很会哄人,她附在耳边低语:“我伺候你一辈子!”

这女孩比较前卫、追求新生活,我有点老土,跟不上时代。所以,我对她有点不放心,就总觉得她不是很本分。有次她下晚班,我悄悄跑到她商店旁躲着,结果发现她下班关上商店大门后,到楼背面下石梯进了该楼半地下室,地下室一面有窗、但拉上窗帘。她进去后里面关上门,我在窗外透过窗帘缝隙看到她们几个男女在跳交谊舞(没有贴面贴身)——现在看来其实没什么,但当时是违禁行为,非常出格,属于不正派,就这样,我就和她分手了。

分手了很久了,就有一天我在单位突然接到一个电话,有个操普通话的人说他是我爸爸的同事,然后他就告诉我说,这个女孩最近一段时间晚上经常都不回家,跟一些不三不四的男人在一起。他就劝我不要跟她在一起了,我就谢谢他,说我已经跟她分手了,不过到现在我都不知道这位给我打电话的是谁。

更多我的博客文章>>>